生成AIをはじめビジネスツールがどんどん充実し、誰もが同じような答えを導き出せるようになっている。今、求められているのは、自分ならではのオリジナルな答えだ。それを可能にするのが手書きのメモだと提案するのが、『考える人のメモの技術』。クリエイティブな仕事をする人たちの共通点は、まさに考えるときにメモを書いていたことだという。コクヨの現役社員が記した、手を動かして答えを出す「万能の問題解決術」とは?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

求められるのは、生成AIにはできないこと

生成AIの登場をきっかけに、アウトプットを支援するツールが爆発的に増えた。

文章や画像をつくるAIだけでなく、情報をまとめたり、仕分けしたり、整理したり、さらにはビジュアル化までしてくれるものもある。

いまやインターネット上には、山のような情報があり、それを自在に扱える時代になった。

だが、その便利さの裏で起こっているのが、「どのツールを使っても、似たような答えが出てくる」という現象だ。これでは差別化にならない。

むしろ今、問われているのは「自分だけの答え」を持てるかどうかだ。

そんな時代にロングセラーとなっているのが、『考える人のメモの技術』である。本書は、「メモをとめない人だけが、自分だけの答えにたどり着ける」と説く。

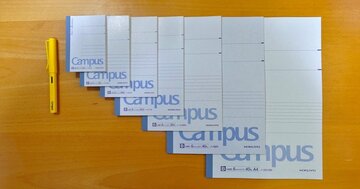

著者の下地寛也氏は、日本で一番ノートを売る会社コクヨで30年以上のキャリアを積み重ねてきた人物。コクヨは、文房具だけでなくオフィス家具や新しい働き方も自ら実践し、そのノウハウや環境づくりを顧客に提供している。

その中で下地氏は、ワークスタイルコンサルタントとして、組織が創造的に働くための仕組みを提案してきた。また、働き方や職場環境のあり方を研究する「ワークスタイル研究所」で、所長も務めていた。

こうした経験の中で日本を代表するクリエイターをはじめ、社内外の数多くのクリエイティブな仕事をしている人たちと接してきたなかで、ある共通点を見つけたという。

彼らは、考えるときに必ず「書いていた」。

書くことで思考を深め、商品企画を立て、マーケティングの戦略を描き、顧客への提案を磨き上げていたのだ。

それを言語化し、現場の最前線にいる人たちにインタビューを行い、メモのテクニックをまとめたのが、この1冊だ。

そしてAI時代こそ、メモの重要性は増してくるという。

生成AIの登場で、仕事の効率は大きく高まった。アウトプットの精度も大きく向上した。

しかし、それは自分だけではない。周囲も同じなのだ。となれば、どんなに生成AIを使いこなしたとしても、大きな差別化にはならない。

むしろ求められるのは、生成AIにはできないことなのだ。

メモの技術は学校では教えてくれない

例えば、オリジナリティのある企画や提案をつくる。長年当たり前にやってきた従来のやり方を一から見直し改善する。会議で現状を打破するような自分の意見を言う。プロジェクトで積極的にリーダーシップを発揮する。社内で誰も取り組んだことのない新しいタスクに挑戦する……。

仕事の場面ばかりではない。次のステージに進むために自分のキャリアを再設計する。人生の岐路に立ったときに仕事、生活、家族の将来像を思い描く。

こういうときに必要なのが、クリエイティブなアウトプットだ。もちろん程度の差こそあれ、多くの人が自分の頭で考えようとしているだろう。そこで生きてくるのが、メモなのだ。

「デジタル化が進んで、メモなんてとらなくてよくなるんじゃない?」と思っていた人もいるかもしれないと著者は記す。

しかし、アイデアを出すためには、自分の考えを書きとめ、それらを組み合わせて考える必要があるのだ。

日頃からインプットとなる情報を自分の知識に取り込み血肉化し、考えるべき課題に対して、それらの知見を書き出し組み合わせながら「これだ!」と思いつくようなプロセスなのです。(P.31)

このプロセスにメモが大きく生きてくるのだ。

そしてAI時代に求められてくるのは「自分の視点で感じとり、考えられる人」だという。

他の人にない「らしさ」が入ったアイデアや発想を盛り込み、「自分にしか出せない答え」をつくっていく。

「これが、正に自分が思いついた考えです」「これこそ、私がやりたかったことです」といった、信念につながるような思考にたどりつく。メモには、こうした「自分らしさ」を得るための本質的な価値がある。

ところが、そんな大事なメモであるにもかかわらず、その技術は学校では教えてくれない。すると何が起こるのかというと、「なんでも、とにかくメモしておこう」ということになる。

しかし、仕事で自分らしい成果をあげるためには、そのやり方は非効率なのだ。では、どうすればいいのか。

「メモの基準」があれば、情報の選別ができる

「自分らしく考えるためのメモ」とは、すべてをメモしようというものではない。

自分の中に取り込む情報を選別し、血肉化した上で活用するというスタンスが必要だという。こう考えると、メモには3つの問題が出てくるという。

あふれる情報の中から何をメモするのか選べない。大切な情報があっても気づかずに目の前を素通りしてしまう。

問題②どう書くべきか?

情報を自分ごととして取り込みたいが、一言一句漏らさず書くべきか、自分なりの解釈を加えて書けばいいのか迷ってしまう。

問題③どう使うのか?

情報を活用してどうアウトプットを生み出すのか、人とは違う自分らしさをどう盛り込めばいいのかわからない。(P.34)

メモの技術を持たずに情報をインプットしても、ザルで水をすくうようなもので、アウトプットの質の向上にはつながりにくいのだ。

詳細は本書に書かれているが、それぞれの問題への対処方法を紹介しておきたい。

問題②どう書くべきか?→箇条書きで抜き書きし、気づきを加える

問題③どう使うのか?→現状を全て見える化し、自分の視点で課題を整理し、打ち手を構造化する(P.36-37)

「メモの基準」があれば、迷わずパパッと情報の選別ができるようになる。そんなメモの技術があるのだ。

メモしたことを自分の知識として取り込み、血肉化できないのは、メモの内容が自分ごとになっていないからだ。自分として何が大切なのかを見極め、箇条書きで要点を抽出する、自分なりの解釈を加えるという技術が必要になる。

メモを打ち手にまで昇華するには、頭の中でウンウン唸っていてもダメだ。答えを導くためのメモの方法論が必要になる。

問題①、問題②は「インプットメモ」、問題③は「アウトプットメモ」と本書では整理される。

だが、情報活用の手順は、一連の切れ目のない行為となる。

「何をメモするべきか」から「どう使うのか」まで、切れ目のないメモの技術の体系と表現できるかもしれない。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』(河出書房新社)、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』(日経ビジネス人文庫)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。