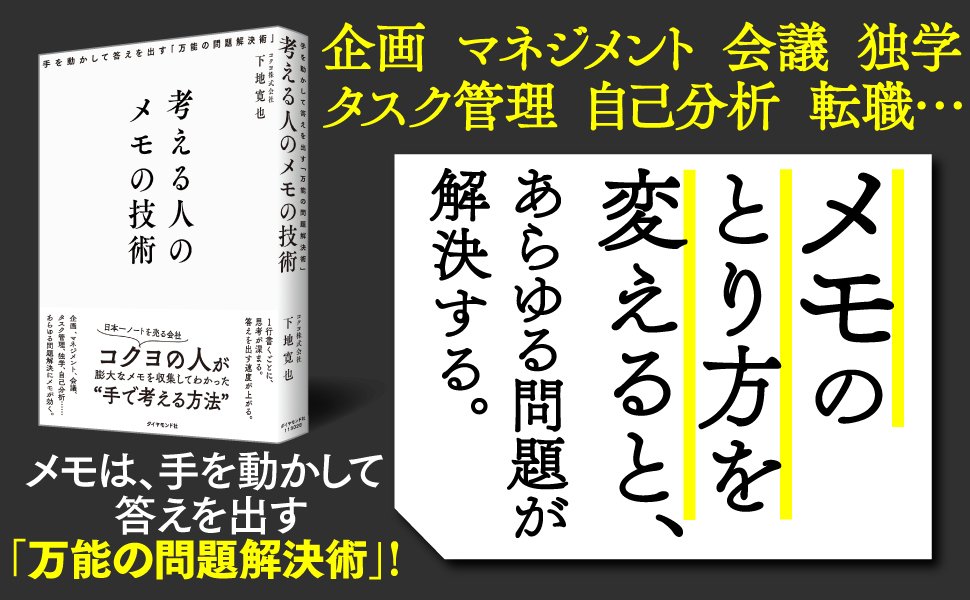

答えのない時代に、メモが最強の武器になる――。

そう言い切るのは日本一ノートを売る会社コクヨで働く下地寛也氏だ。トップ社員である彼自身が、コクヨ社内はもちろん、社外でも最前線で働くクリエイターやビジネスマンにインタビューを重ねて上梓した『考える人のメモの技術』。読者からは、

「いかに自分のメモが仕事に役立っていないかが、わかってしまった」

「だれにも聞けないメモの取り方を、手取り足取り教えてくれる本」

「メモを変えたら、仕事の質が上がった!」

といった多くの声が届いている。

たかがメモ。されどメモ。

今回は特別に「言語化とメモ」をテーマに著者の下地氏に寄稿いただいた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

言語化が求められる時代

最近、「言語化力」という言葉をよく耳にするようになりました。SNSを見ていても、「この人、言い回し絶妙だなあ…」と思う投稿を見かけることがあるでしょう。ビジネスの現場でも「自分の考えを上手く言葉にして伝えること」は重要です。

ではなぜ今、言語化力がこれほど注目されているのでしょうか。

理由の一つに、情報があふれる時代だからこそ、モヤモヤした状況の中から「自分で考え、自分らしい答えを出す力」が求められることがあると思います。

単に情報を集めて整理するだけでは、もはやAIには勝てません。人間に必要なのは、考えるべきテーマに対して自分の経験や知見を踏まえて、何かを感じとり、何かに気づくこと。そして、そこから思考を深く探究しながら、オリジナリティのある視点を加えた自分の答えを言葉にする能力なのです。

そもそも言語化とは何でしょうか。

言語化とは、頭の中でなんとなく「思っていること」「感じたこと」「考えていること」を、他人にも伝わるように言葉に変換することです。ポイントは単に「言葉にする」だけでなく、「相手に伝わるかたち」にまで整えることです。

たとえば、友人に「映画どうだった?」と聞かれて、「楽しかった~」とだけ答える人は結構います。でも、「何がどう楽しかったの?」と聞かれると、急に言葉に詰まりどう説明すればいいのかわからなくなる。

自分の頭の中では何か感情や思いがあるのですが、それを言葉に出して相手に理解してもらう状態に持って行くことができないわけです。

言語化できない人の共通点

言語化が苦手な人にはいくつかの共通点があります。代表的な特徴を3つ紹介しましょう。

①感じたことを言葉にする習慣がない

「おもしろかった」「すごかった」「よかった」と言っておけば一応、自分の考えは伝えられます。家族や友人との会話なら、それでいいかもしれません。ただ、いざ言葉にしようとするとその数パーセントくらいしか言葉にできなかったりします。

感情を深掘りして、なぜそう思ったのかを自分に問いかけることが少ないことが原因です。

②頭の中のモヤモヤを言葉に整理できない

「それは考えているのではなくて、単に悩んでいるだけだよ」と言われている人を目にすることがあります。

「悩む」とは頭の中の不安や不満を、ああでもないこうでもないと考えて、思考が前に進まない状態。しまいには「そもそも何を考えればいいのか、わからない」ということすらあります。

③まわりの意見を気にしすぎて自分の意思を出せない

「上司はどう考えているのだろう」「周りの人はどう思っているのかな」「何が正解なんだろう」といった思考をしてしまう。自分の思考で答えを出そうとせずに、周りを気にしすぎてしまう人もよくいます。

真面目で人の役に立ちたいとは思っているのですが主体的に考えよう、自分の言葉で伝えようという意思が弱く、言葉が借り物になってしまいます。

今、求められている仕事は答えのない仕事ばかりです。

何を提案するか、

何を開発するか、

どう改善するかなど、

いずれも唯一の正解はありません。

自分で考えを伝えて実行して確かめるしかないのです。

言語化が苦手な人はメモの習慣を持とう

では、言語化が苦手な人は、どうやってその力を伸ばせばよいのでしょうか。

その答えが「メモ」にあります。

メモは「忘れないためのもの」と思われがちですが、それだけではありません。メモは自分の頭の中にある情報を書き出し、思考を進めるためのとても便利なツールなのです。

人は考えるときに「言葉」を使いますが、それを「文字としてメモする」ことで思考は前進します。

外から入ってきた情報や出来事に触れてモヤモヤした時に、「このモヤモヤはなんだろう?」と文字にしてメモすることで思考はクリアになっていきます。そうしていろいろとメモをしながら考えているうちに「あっ、これが本質かも!」という気づきが得られます。

曖昧だった頭の中のイメージを、言葉にしてメモに書き出す。

そして、そのメモの言葉を見て、更に深く考える。

この行為を繰り返すことで、自分の頭の中にある感情や思いを言葉にする力が養われていきます。

厳しい言い方かもしれませんが、もしメモを書けないなら、それは考えていない証拠です。考えているからメモの手が進むのです。

『エマニュエル・トッドの思考地図』の中で著者エマニュエル・トッド氏は「思考とは手仕事」と言っています。メモは正に手仕事ですが、これは考えを言葉にするという行為において試行錯誤をするためであり、書いては考え、考えては書くということが今後ますます必要になってくるわけです。

皆さんも言語化力を身につけるために、頭の中にあることをメモしながら考える習慣を持ってみてはいかがでしょうか。

きっと、映画の感想を聞かれた時や仕事で意見を求められた時に、自分らしい言葉で、しかも相手の心に残るような一言を、言えるようになると思います。

(本原稿は、『考える人のメモの技術』の著者・下地寛也氏による書き下ろしです)