なぜ日本経済は30年以上も停滞を続けているのか? その答えの一つが、本来ならとっくに市場から退場しているはずの企業=ゾンビ企業の存在にある。彼らは、資本主義の「新陳代謝」を拒否し、日本経済全体の活力を弱めている。

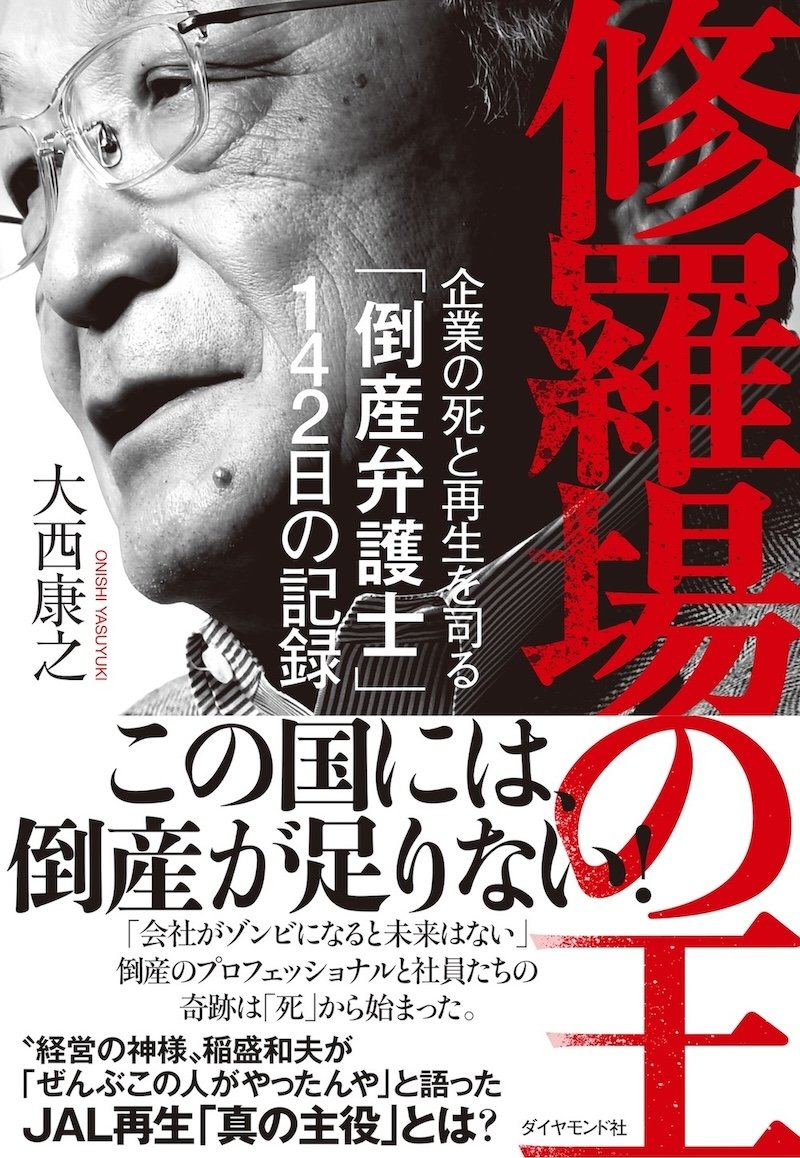

いまから15年前、日本航空(JAL)は会社更生法の適用を申請し、負債総額2兆3200億円を抱えて倒産した。しかしわずか2年8ヶ月後に再上場を果たして復活。そこにはJALをゾンビ化から救おうとした人々の壮絶な戦いがあった。このJALの死と再生のドラマを描いた書籍『修羅場の王』がついに刊行された。本稿では、同書の著者・大西康之氏が、いまもこの国で増殖を続けるゾンビ企業について警鐘を発する。この病理を断ち切らなければ、日本経済の衰退は止められない。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

JALが回避した「ゾンビ企業」への転落

日本経済の深部に巣食う病、それは「ゾンビ企業」の蔓延である。東京大学の星岳雄教授によれば、業績が悪く回復見込みが立たないにもかかわらず、債権者や政府の支援により存続する企業のことをゾンビ企業と呼ぶ。

資本主義の摂理から言えば、とっくの昔にマーケットから駆逐されているか、法的整理などによってリセットされているべき存在である。にもかかわらず、生死があいまいなまま存在し続けることで、経済全体の血流をよどませ、その効率をおとしめている。

本来、市場の淘汰を経て清算された企業からは、人材と資本が解放され、新たな成長産業へと再配分される。それこそが資本主義の新陳代謝であり、経済の活力源でもある。しかし、ゾンビ企業は痛みを避け、問題の先送りを至上命題とする。

彼らは本来の事業活動に活力を注ぐ以上に、役所の顔色をうかがい、政治家と密着し、銀行と手を組み、根回しやコネ、忖度といった非生産的な活動にエネルギーを費やす。この腐敗したメカニズムこそが、日本経済を癌細胞のように蝕み、その活力を低下させているのだ。

この病に罹っていたのがJALである。

2009年当時、JALは深刻な経営危機に陥っていた。そのタイミングで自民党から民主党への政権交代が起きる。この新政権下で、私が『修羅場の王』で描いた会社更生法によるJALの死と再生のドラマが実現するのだ。

もしこのとき自民党政権が続いていれば、会社更生法は使われず従来どおり問題先送りの道が選ばれたのではないか。となれば、JALは「究極のゾンビ企業」となっていた可能性が極めて高い。金融債権の87.5%ものカットは行われず、人員や機材、不採算路線の抜本的なリストラも避けられ、非効率な高コスト体質が温存されたであろう。

だがJALは、倒産実務に長けたプロフェッショナルやJAL社員らの命がけの奮闘で、会社更生法を用いた法的整理を断行した。倒産という大量出血を伴う外科手術だったが、この劇的なプロセスを経たことで、JALは高コスト体質の根源であった負の遺産をすべて取り払い、稲盛和夫による意識改革も相まって、わずか2年8ヶ月という短期間で再上場を果たす。

現在、JALが着実に利益をあげ、社会に貢献できている事実は、まさに「けじめをつけてリセットをする」というプロセスを経たからこそなのである。

リセットを拒んだ巨大企業の「断末魔」

しかし、JALが体現した「リセットの教訓」は、残念ながら日本経済のロールモデルとして活用されることはなかった。民主党政権の終焉とともに、同政権の唯一最大の成功とも言えるJAL再生を自民党は徹底的に批判し、世論もそれを受け入れていく。

その結果、日本には未だにリセットを拒み、痛みを先送りし続ける巨大なゾンビ企業が残存することになった。その代表的な例が、東芝と東京電力だろう。

東芝は、米原発子会社ウェスチングハウス破綻などによる約1兆円の巨額損失に加え、不正会計問題によって、2017年に実質的な債務超過に陥った。本来、市場から退場すべき状況に陥りながら、政府系金融機関などがこれを支え、倒産というリセットボタンは押されなかった。

一時は第三者割当増資で債務超過を解消した東芝だったが、最終的に選んだのは日本の投資ファンド(日本産業パートナーズ)を中心とした国内連合による買収、そして2023年12月の非上場化という道だった。

これは、経営方針を巡って対立した「物言う株主(アクティビスト)」との関係を断ち切るという大義名分のもとで行われた。しかし、本質は「リセット」ではなく「延命」であり、痛みを伴う根本改革から逃れ、国内の閉じた空間に身を隠すためのシェルターだと言えよう。

東芝の腐敗は深刻だ。私が取材した内部の関係者の話を総合すれば、彼らは「自分たちが失敗をした」という認識をまったく持っておらず、「損は出したけれどそれも国に言われてやったこと」と思っており、「依然として社会に必要とされている会社である」と信じ込んでいる。それゆえに痛みを伴う改革をせず、ノンコア事業の切り売りで規模を縮小しながら、沈んでいるとの自覚もない。

そうしたマインドのリセットが行われていないことこそが、最も深刻な病理であろう。

東京電力もまた、いびつな形で存続する巨大ゾンビだ。福島第一原子力発電所での大事故の後、東電はほぼ無期限にわたって損害賠償を続けなければならないという、極めて異例な構造となっている。

損害賠償の総額は2025年10月時点で11兆6000億円を超える規模に及び、その責任は、国の資金援助を受けながらも、原則として一企業である東電が負うという形が採られた。最高裁判所は、国家による直接の賠償責任を否定する判決を下し、賠償の責任は東電にあるという構図を補強した。

賠償費用の資金は原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて交付されるが、その原資は、最終的に東電の収益や電気料金に上乗せされる「負担金」によって国民全体が負う構図だ。

今年、東電に入った新卒の社員は、定年で退職するその日まで、会社の看板を背負いながら「あの事故の賠償責任」を負い続けることになるだろう。そうした会社のなかで、社員が創意工夫をしながら新しいことに大胆にチャレンジできるのだろうか。

賠償という「負の重り」は、組織の活力を奪い、社会全体にコストを課し続けている。

日本経済が患う「問題先送り」の病理

JALの再生は、法的整理と公的資金投入というハイブリッドの手法を用い、最終的には3000億円のキャピタルゲインを得て国庫に還元したという稀有な事例であった。それにもかかわらず、「税金を使って借金をチャラにしたインチキなV字回復だ」という事実と異なる論調が噴出し、国民に正当に評価されていない。

せっかくの事例を活かせなかった結果、日本はゾンビ企業の増加を止めることができず、「痛みは避け、問題は先送りする」という病から一向に脱却できていない。

JAL再生の最大の教訓は、ゾンビ化する企業が法的整理という劇薬を恐れず、「けじめをつけてリセットしよう」というリアリズムを持つことの重要性だった。この教訓を活かせなければ、日本経済はこれからもゾンビに活力を吸い取られ、衰退の道をたどり続けることになるだろう。

(本稿は『修羅場の王』著者・大西康之氏の口述をダイヤモンド社がまとめたものです)