「コーチャビリティ」とは、「周囲のフィードバックを受け止めて、自己成長につなげる力」のことです。

私はこれまでたくさんのリーダーに伴走してきましたが、周囲によい影響を与えるリーダーになれるかどうかを決めるのは、地頭のよさでも人当たりのよさでもなく、この「コーチャビリティ」の有無だと断言できます。リーダーにとって、それほど重要なものなのです。

では、どうすれば「コーチャビリティ」を発揮することができるのでしょうか。

ここでは、「フィードバックを受け止める力」「内省する力」「行動に移す力」の3つに分解して説明していきます。

ひとつ目は、「フィードバックを受け止める力」です。

勝田課長は、人事部長から「吉村さんが異動を希望している」というフィードバックを受けました。これは勝田課長にとって耳が痛い、できれば聞きたくなかった事実です。

このように、フィードバックとは往々にして、自分にとって不快で都合の悪いものです。そのため、ついついそれを反射的に否定しようとしたり、反論しようとしたりしがちです。しかし、そんなことが度重なると、いずれ誰も私たちにフィードバックをしようとは思わなくなるでしょう。それは、リーダーとしての成長機会を放棄し、停滞を選択することと同じです。

おそらく、勝田課長もフィードバックを受けた瞬間は、耳を塞ぎたくなったはずです。もしかしたら、彼の心のなかには、「あの程度のことに耐えられないんだったら、異動してもらって結構だ」とか、「彼女が無能だったんだ」という言葉がよぎったかもしれません。

しかし、彼は、そうした衝動に打ち勝って、厳しいフィードバックをしっかりと受け止めることができました。これは、「コーチャビリティ」を発揮する第1ステップをクリアしたということなのです。

ちなみに、「コーチャビリティ」が高い人は、積極的に周囲からのフィードバックを取りに行きます。誰かに「耳の痛いこと」を言ってもらうのを待つのではなく、「自分がよりよいリーダーであるために何かひとつ変えるとしたら、それはなんですか?」と、自ら周囲に聞く習慣を身につけているのです。

ただ、それは難易度が高いと感じる人もいるかもしれません。だとしたら、せめて「受け取ったフィードバックは、それがどんなに耳の痛いことであっても、しっかりと受け止める」ことを目指すべきです。

そのために大切なのは、「感謝」の気持ちです。

メンバーがリーダーに対して感じている「不満」の95%はフィードバックされることがありません。その結果、多くのリーダーは、自分の真の姿を知ることができず、自己成長することもできずにいるのです。だから、なんらかの形でフィードバックを受け取ることができたときには、心から「感謝」すべきなのです。

「自分がどこで間違えたのか」を内省する

2つ目は、フィードバックに基づいて「内省する力」です。

人事部長からのフィードバックを受け止めた勝田課長は、吉村さんとの1on1を振り返ってみました。すると、吉村さんがいくつものサインを発していたことに気づかされました。

たとえば、吉村さんは企画を出すたびに、「すいません、うまくできなくて……」と自信のない発言をしていたこと。あるいは、面談が終わったあと、疲れた表情を見せていたこと。そんな小さなサインがいくつもあったのに、それを見過ごしていたことに気づいたのです。

いや、本当は気づいていたのに、「今は頑張ってもらわないと仕方ない」と見ないふりをしていたのかもしれない。あのとき、吉村さんに、「どんなことを感じているのか」「やりにくいことはないか」などと聞けていたら、状況は違っていたかもしれない……。勝田課長は、このように「内省」を深めていったのです。

そして、彼は次のように「自分の誤ち」を整理しました。

これまでは、毎週、2つの企画提出をノルマとしていましたが、それが成功体験のない吉村さんにとっては、過剰なプレッシャーとなり、心理的リソースを奪ってしまっていた。

また、吉村さんの企画に対して積極的にアドバイスをしていたが、それは彼女にとっては「企画に対するダメ出し」にしか聞こえなかったのではないか。その結果、彼女の自信を打ち砕いていたとすれば、全くの逆効果だったというほかない。

このように、勝田課長は、人事部長のフィードバックを踏まえて、「自分の何を変えるべきか」について深く掘り下げていったのです。これも、「コーチャビリティ」を発揮する重要なプロセスです。

「リーダーが変わる」からこそ、メンバーとの信頼関係が生まれる

最後に、内省したことを「行動に移す力」です。

言うまでもありませんが、内省をしただけで終わってしまえば、状況は何も変わりません。重要なのは、そこで得た気づきを「行動」に移すことです。

勝田課長はまず、吉村さんに対して、過剰なプレッシャーを与えてしまっていたことを率直に謝罪したうえで、「吉村さんの企画立案をサポートするために、週1回の1on1は継続したい」と伝えました。

ただし、毎週、2つの企画提出をノルマとするのはやめて、1on1の場で、吉村さんが温めている「企画の卵」のようなアイデアについて、ざっくばらんにブレストする形に改めることを提案。吉村さんも、「その形でお願いしたいです」と前向きな姿勢を示してくれました。

すぐに吉村さんが心を許してくれたわけではありませんでしたが、吉村さんから見た勝田課長への印象が大きく変わったきっかけは、1on1での勝田課長の振る舞いが劇的に変化したことでした。

彼は、吉村さんに対して積極的にアドバイスしたくなるのをグッとこらえて、あくまでも吉村さんのアイデアを引き出すために「聞き役」に徹することにしたのです。

はじめのうちは吉村さんも、以前と同じように「ダメ出し」をされるのではないかと身構えていましたが、徐々に、「聞き役」に徹する勝田課長に心を開いて、自分のアイデアを包み隠さず話すようになっていました。そして、企画立案というプロセスそのものが、とても楽しいものに感じられるようになっていったのです。

*

これこそが、「コーチャビリティ」です。

勝田課長は、自分にとって都合の悪いフィードバックを否定するのではなく、しっかりと受け止めたうえで、「自分の誤ち」を深く内省しました。そして、「自分の行動」を実際に変えることによって、周囲によい影響を与えられる存在へと脱皮することができたのです。

このように、周囲からのフィードバックを、自己成長に結びつける「コーチャビリティ」を身につけることこそが、メンバーの心理的リソースを満たすリーダーになるための条件なのです。

ただし、すでに述べたように、メンバーがリーダーに対して、直接フィードバックしてくれることはほとんどありません。

だから、リーダーには、メンバーの立ち居振る舞いから「無言のフィードバック」を受け取り、内省し、自らのあり方を修正していく力が求められます。そして、リーダーが少しずつ自己修正を重ねていくことで、メンバーは「この人、前と違うな」「この人なら信じられるかもしれない」などと感じ始める。このときはじめて、リーダーとメンバーの信頼関係が生まれ、チームを変えていく力が芽生えるのです。

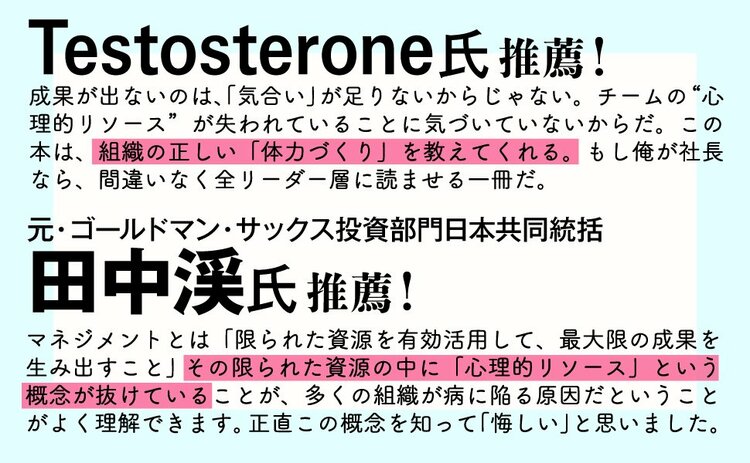

(本原稿は『なぜ、あなたのチームは疲れているのか?』を一部抜粋・加筆したものです)

株式会社コーチェット 代表取締役

2005年に京都大学教育学部を卒業後、モルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券(株式アナリスト)を経て、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社cotree、2020年にリーダー向けメンタルヘルスとチームマネジメント力トレーニングを提供する株式会社コーチェットを設立。2022年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー受賞。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使。経営する会社を通じて10万人以上にカウンセリング・コーチング・トレーニングを提供し、270社以上のチームづくりに携わってきた。エグゼクティブコーチ、システムコーチ(ORSCC)。自身の経営経験から生まれる視点と、カウンセリング/コーチング両面でのアプローチが強み。