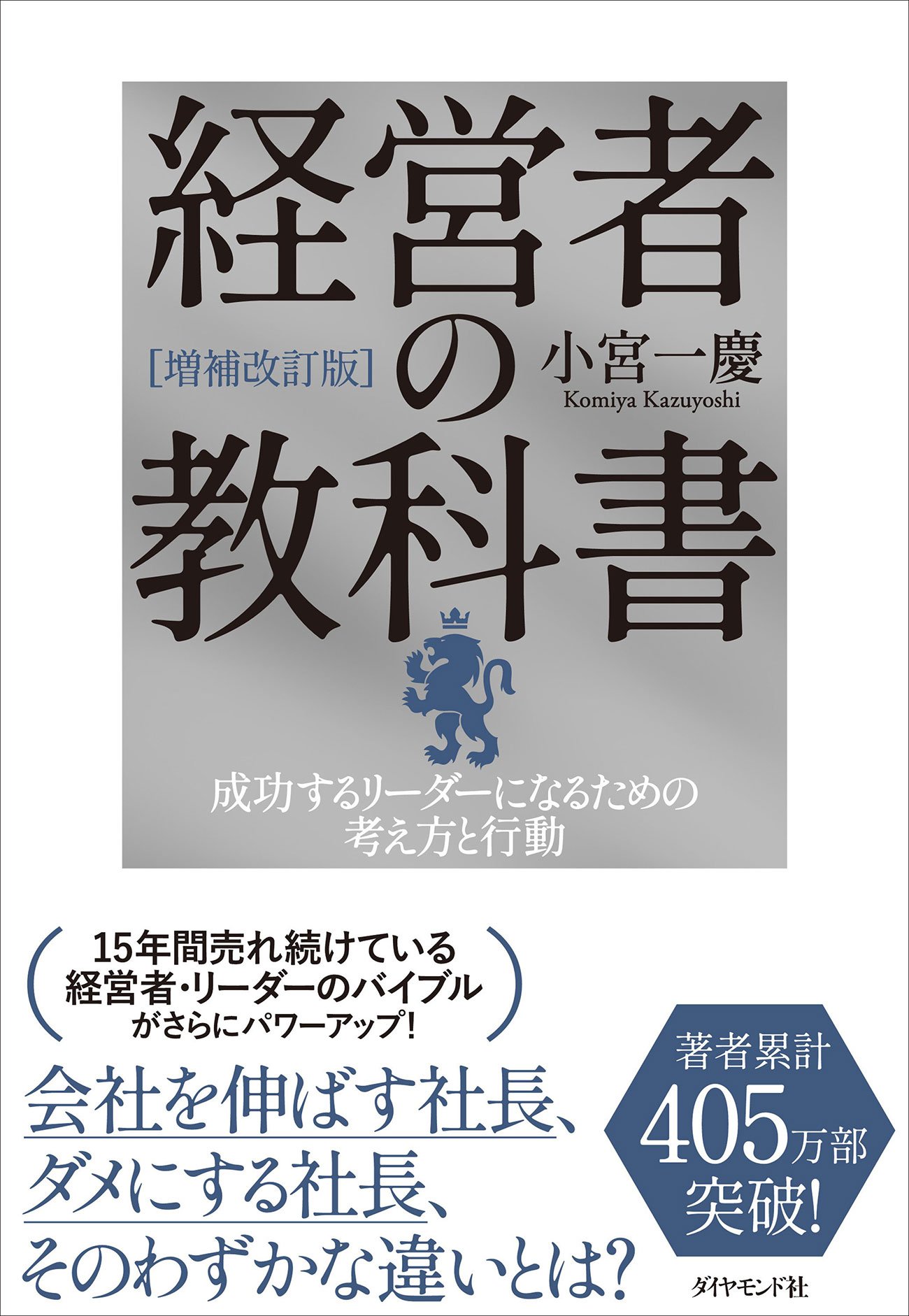

会社を伸ばす社長、ダメにする社長、そのわずかな違いとは何か? 中小企業の経営者から厚い信頼を集める人気コンサルタント小宮一慶氏の最新刊『[増補改訂版]経営書の教科書』(ダイヤモンド社)は、その30年の経験から「成功する経営者・リーダーになるための考え方と行動」についてまとめた経営論の集大成となる本です。本連載では同書から抜粋して、経営者としての実力を高めるための「正しい努力」や「正しい信念」とは何かについて、お伝えしていきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

利益とキャッシュ・フローは違う

前回の「ダム経営」に関連して大切なことの一つは、利益よりキャッシュを重視するということです。ピーター・ドラッカー先生も同じことを言っています。

ドラッカー先生は、そこそこ成功している会社の経営者が犯しがちな間違いの一つとして、キャッシュより利益を優先することだと述べています。それはなぜかというと、たとえば日本なら、東証などに上場している会社は、投資家やマスコミなどから「利益がいくら出ているのか」について、まず注目されるからです。

営業利益、経常利益、当期純利益、一株当たりの利益、それに深く関係するROE(自己資本利益率)などが注目されるのです。

それは、間違いではありませんし、何度も説明したように、付加価値の2割の営業利益は目指すべきです。ただし、会社というのは「キャッシュ」がなくなったときに潰れるのです。これは大変重要なことです。

利益とキャッシュ・フローは違うのです。

利益は会計上の概念です。もちろん利益はキャッシュの源泉ではありますが、必ずしも利益とキャッシュ・フローは一致しません。

経営者は、とにかくキャッシュを厚くしておくという経営をしなければならないのです。

繰り返しますが、会社はキャッシュがなくなった時点で潰れます。そして、キャッシュこそ力の源泉なのです。

会社の価値は、

キャッシュをどれだけ稼ぐかで決まる

また、表面的には利益が出ていても、キャッシュがなくなると経営者は不安になってしまいます。「資金繰り第一」になるのですが、そうなると「お客さま第一」どころではなくなります。そんな経営者をたくさん見てきました。

また、M&Aも活発になっていますが、会社の価値も本質的には、どれだけキャッシュを稼ぐかで決まります。

私は、セミナーでは経営のお話をするとともにマクロ経済の話も必ずします。そして、景気が下振れしそうなときには必ず「資金ポジションを上げておかなければならない」とお客さまに言います。

リーマンショック前やコロナの初期にもその話をし、何人かのお客さまにはとても感謝されました。キャッシュポジションの低い会社は、借りられる内に借りておいたほうがいいとアドバイスしたのです。

景気が悪化し、どこも資金繰りが厳しくなっている状態でお金を借りたいと言っても、簡単には借りられないことも多いので、事前に借りておくことがお勧めです。そして、普段から少し多めに資金を確保しておくことも大切です。

会社は「お客さま第一」で高収益と言われる利益を出し、かつ「ダム経営」で、いつもヒト、モノ、カネの余裕を保っておくことです。

もっとも、余裕を持ったら、その余裕に甘んじるのではなく、精神的余裕があるときに必ず「お客さま第一」や「良い仕事」をさらに徹底しなければなりません。そうすると前回の例ではないですが、良い循環が生まれるので、余計にお金が入ってくるのです。

では、一体どのくらいの余裕を持っておけばいいのでしょうか。それについては、追って説明したいと思います。

カリスマ経営者の弊害

余談ですが、ドラッカー先生はそこそこ成功した会社が犯す過ちとして、「キャッシュより利益重視」の他に、そういう会社はカリスマ経営者がいることが多いので、「マネジメントチームが存在しない」ことと「経営者本人の地位の誤り」を挙げています。

「マネジメントチームが存在しない」ことは分かると思いますが、「経営者本人の地位の誤り」とは、自分は本来引退し、他の人に地位を譲るべきときになっていても、次に「自分は何をする」ということに固執し、しかるべき地位を求めるということです。

経営者、特に私を含めたオーナー経営者は、これは常に考えておかなければならないことですね。

(本稿は『[増補改訂版]経営者の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動』の一部を抜粋・編集したものです)

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

1957年大阪府堺市生まれ。京都大学法学部を卒業し、東京銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。在職中の84年から2年間、米ダートマス大学タック経営大学院に留学し、MBA取得。帰国後、同行で経営戦略情報システムやM&Aに携わったのち、91年、岡本アソシエイツ取締役に転じ、国際コンサルティングにあたる。その間の93年初夏には、カンボジアPKOに国際選挙監視員として参加。

94年5月からは日本福祉サービス(現セントケア・ホールディング)企画部長として在宅介護の問題に取り組む。96年に小宮コンサルタンツを設立し、現在に至る。2014年より、名古屋大学客員教授。

著書に『社長の教科書』『経営者の教科書』『社長の成功習慣』(以上、ダイヤモンド社)、『どんな時代もサバイバルする会社の「社長力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』『ビジネスマンのための「読書力」養成講座』(以上、ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『「1秒!」で財務諸表を読む方法』『図解キャッシュフロー経営』(以上、東洋経済新報社)、『図解「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書』『図解「PERって何?」という人のための投資指標の教科書』(以上、PHP研究所)等がある。著書は160冊以上。累計発行部数約405万部。