相続税が気になり始めたら、まず押さえたいのが生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)。たとえば相続人3人なら1500万円まで。預金で残すより税負担を抑えられ、基礎控除を下回れば申告が不要になる場合もある。だからこそ、家族が集まる年末年始は、相続について話しておきたいタイミング。受取人の設定はすぐ変更できる。配偶者より子どもがオススメで、孫は要注意――高齢でも加入しやすい“行って来い”タイプの保険活用術も含め、書籍『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を一部抜粋して解説する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

【知らないと即アウト】保険金を「孫に渡す」と税金がエグいほど増える理由

本日は、相続税を安くするノウハウについてお話しします。

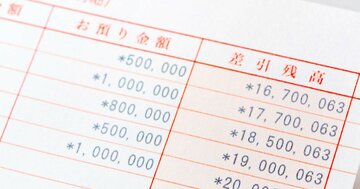

最も簡単にできる相続税対策の1つとしてオススメしたいのが、生命保険の非課税枠の活用です。生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」だけ相続税が非課税になります。

例えば、父と母、子どもが2人いる家庭であれば、父が亡くなったときに「500万円×法定相続人3人」で1500万円が非課税になります。預金として遺産を残せば相続税の対象になるので、それに比べると随分お得な話です。

高齢者は保険に入れない?

生命保険と聞くと「高齢な人は加入できないのでは?」と思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。90歳前後までで、入院中などの事情がなければ、健康診断無しでも加入できる生命保険が国内にあります。こういった生命保険は、減りもしないけれど増えもしない保険で、保険料を500万円支払ったら、将来保険金が500万円払われるような、「行って来い」の形になっています。

ただ、相続税はしっかり非課税になります。相続税の最低税率は10%。相続税が発生する方であれば、最低でも保険金の10%分を節税できるわけです。

また、基礎控除をギリギリ超えそうという方は、この非課税枠を使って基礎控除以下になることも少なくありません。この場合は、小規模宅地等の特例などと異なり、相続税の申告自体が不要になります。税理士に依頼する費用や手間もカットできるので、基礎控除をギリギリ超えている方は、積極的に活用しましょう。

保険金の受取人は「子ども」にすべし

ここからが大事な話です。生命保険の非課税枠は、保険金の受取人を誰にするかによって、得する金額が変わります。さらに、受取人を間違えると、逆に損することもあります。

生命保険の非課税枠は、保険金の受取額によって自動的に割り振られますので、相続人の話し合いで非課税枠を分け合うことはできません。

例えば、相続人が母と長男、二男でそれぞれ1000万円ずつ(合計3000万円)の保険金を受け取った場合には、非課税枠はそれぞれ500万円ずつ(合計1500万円)割り振られます。家族構成はそのままで、母は0円、長男と二男が1500万円ずつ(合計3000万円)の保険金を受け取った場合には、非課税枠は長男と二男に750万円ずつ割り振られる形になります。

では、生命保険の受取人は誰にするべきか。答えは子どもです。

配偶者を受取人にしている方が多いですが、相続税対策をするのであれば、受取人は子どもに変更しましょう。また、相続税対策上、一番よくない受取人は孫です。孫を受取人にしている方は、すぐに子どもに変更しましょう。

なぜ配偶者よりも子どものほうが良いのでしょうか。それは、夫婦間は最低でも1億6000万円まで相続税が無税になる「配偶者の税額軽減」があるからです。この制度のおかげで、そもそもほとんどの夫婦間には相続税が発生しないので、生命保険金が非課税になっても、配偶者は恩恵を受けることができないのです。

一方で、子どもにはそのような特例はありませんので、ダイレクトに相続税の節税効果を享受できます。そのため、生命保険の非課税枠の恩恵は子どもに使ってあげたほうが、家族全体で見ると得をするのです。

「孫」を受取人にしてはいけない理由

次に「孫を受取人にしないほうがいい」理由です。そもそも生命保険が非課税になるためには、1つの大事な条件があります。

それは、受取人が相続人であることです。通常、孫は相続人ではありません(代襲相続や養子縁組をしている場合を除きます)。そのため、相続人でない孫が生命保険金を受けとっても、相続税は非課税になりません。非課税にならないどころか、相続税の2割加算の適用を受けます。加えて、贈与税の7年内加算の対象になってしまうのです。

孫への生前贈与は税制的にとても有利なのですが、保険金の受取人になると、そのメリットがなくなってしまいます。生命保険金の受取人の変更はすぐできます。相続税対策を目的として生命保険に加入されている方で、配偶者や相続人ではない孫を受取人としている方は、すぐにでも子どもに変更しておきましょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)