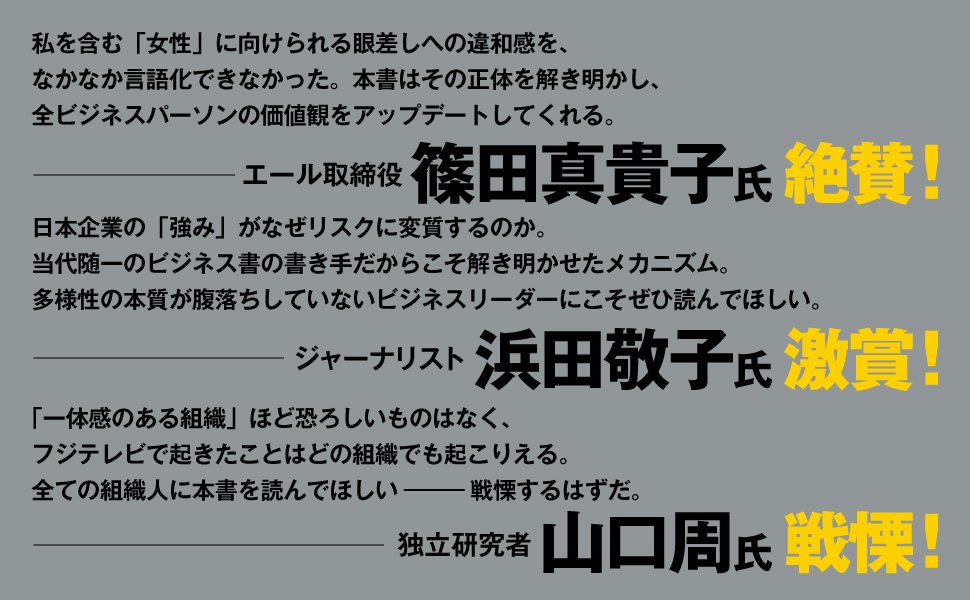

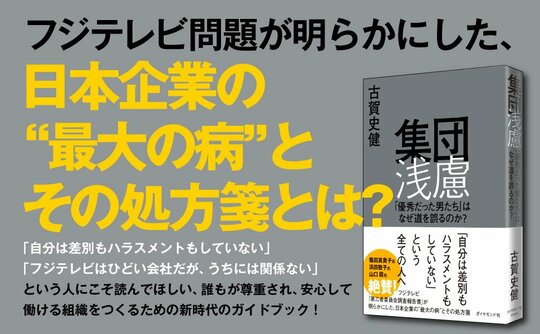

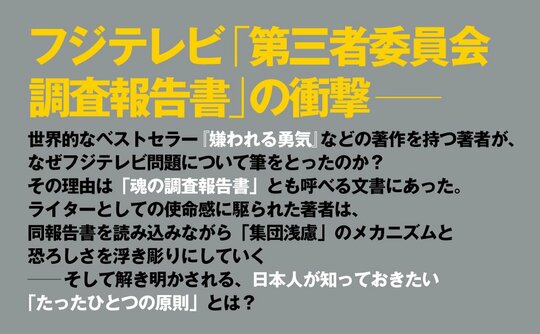

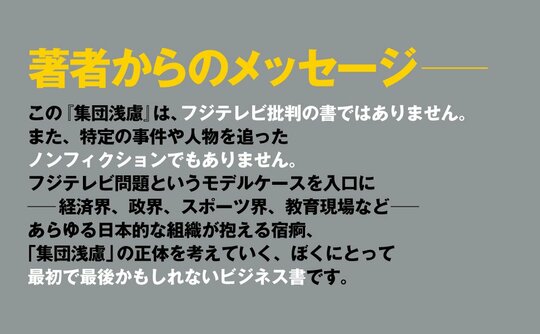

2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」をきっかけに執筆された古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』が発売直後から大きな反響を呼んでいます。

「集団浅慮」は、米国の社会心理学者アーヴィング・L・ジャニスが提唱した概念です。ジャニスは集団浅慮に陥った組織がどのような状態になるのかを、8つの症状をあげて解説しました。この記事では、そのうちの4つを紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

集団浅慮と「集団への過大評価」

先に「Groupthink」には適当な訳語がない、という話をした。

しかし日本語の「集団浅慮」は極めてよくできた四文字で、その字義を考えるだけでおおよその意味は理解することができる。集団による浅慮、なのだ。

では具体的に、集団浅慮に陥った組織は、どのような症状を呈するのだろうか。ジャニスはこれを「集団への過大評価」「思考の閉鎖性」「全会一致への圧力」という3つのカテゴリーに分類した上で、合計8つの症状を列挙する。まずは第一カテゴリーとして挙げられた、「集団への過大評価」から見ていこう。具体的には「不敗神話の幻想」と「道徳性や倫理性への揺るぎない信念」だ。

①不敗神話の幻想

ここは原点に立ち戻って考えてほしい。凝集性の高い組織は、「選ばれた集団」であることが多い。大企業であったり、人気のベンチャーであったり、就職活動時の競争率が激しい企業であったり、社会的地位の高い組織であったり、だ。それだからこそメンバーは自らの組織に誇りを持ち、一致団結している。凝集性の高さは、強さの証拠でもある。

そしてこうした組織は、なんらかの「不敗神話」を持つ。80年代のフジテレビがそうであったように、なにをやってもうまくいった時代があり、急成長した時代があり、また現在も好調を維持していたりするのかもしれない。

集団浅慮は、この「不敗神話」をくすぐってくる。

自分たちが負ける(失敗する)なんてありえない、きっとこのやり方(往々にしてこれまでのやり方)でうまくいくはずだ、いろいろあっても最後には勝つはずだ、なぜならオレたちは「オレたち」なのだから―。

まったく非合理的な発想ではあるものの、こうした不敗神話(成功体験)を共有することによって、メンバーは不安や恐怖を払拭し、極端な楽観主義のもと、過ちを犯すようになる。

②道徳性や倫理性への揺るぎない信念

不思議なことに凝集性の高い組織は、自らの道徳性や倫理性に揺るぎない信念を持つ。たとえばマルチ商法やその他の悪徳商法に手を染めている組織であっても、「自分たちは正しいことをしている」「これは人助けなんだ」といった信念を持っているものだし、それは霊感商法に走る新興宗教も同様だ。むしろ、そうした信念抜きには悪辣な商売などできないだろう。

特にジャニスが分析の対象としたのは米国の歴代政権であり、そこには戦争にまつわる政策決定が数多く含まれていた。そして「総力戦」の概念が生まれた第一次世界大戦、また総力戦が極限化した第二次世界大戦以降の戦争においては、軍隊同士の衝突にとどまらず、非戦闘員をも巻き込んだ戦闘が当たり前のものとなっていく。空爆なら空爆ひとつの選択に当たっても、道徳的・倫理的な葛藤が生まれるのは当然のことだ。

しかし、自らの善良さに関する揺るぎない信念は、「倫理的葛藤」を最小化させる、とジャニスは指摘する。いや、むしろ倫理的葛藤から逃れるために、自らの正しさや善良さを信じ込むのかもしれない。これは近年世界各地で勃発している戦争・紛争と照らし合わせて考えるとよく理解できることだろう。非人道的な戦争は、善良さへの「揺るぎない信念」から生まれるのだ。

「われわれは善良な賢い集団である」

「われわれは正しいことをしている」

メンバーの大多数がそう確信している組織があったとしたら、それは集団浅慮に片足を突っ込んでいることの表れと言えるだろう。

集団浅慮と「思考の閉鎖性」

凝集性が高まると、自らの力を過信して、その道徳性や倫理性についても疑いを持たなくなる。それがジャニスの示した集団浅慮の第一カテゴリー「集団への過大評価」だ。フジテレビの黄金期を知る港社長や大多専務などはまさに「不敗神話」の幻想から抜け出せないまま、自らの善良さにまで揺るぎない信念を持っていたのだろう。

しかし、いくら過信のほどが強かったとしても、それを覆すようなデータなり評判なりは彼らの耳にも届いていたはずである。いったいどうして不相応な過信のまま、集団浅慮に突き進んでしまうのだろうか。

ここで出てくるキーワードが、第二カテゴリーの「思考の閉鎖性」である。ジャニスはこのなかで、次のふたつを指摘する。

③警告の合理化

集団浅慮とは、独裁者がひとりで下す愚かな決断ではない。そこには複数人の人間がいて、なんらかの協議の場が持たれている。

そして組織が愚かな決断を下そうとするとき、またその決断を実行に移そうとするとき、ほとんどの場合、周囲からなんらかの「警告」が発せられている。その決断にまつわるリスク、再考を促すだけの反証、情勢が変化したことを示す客観的なレポートなどなど、だ。

しかし集団浅慮に陥った組織は、これを退ける。いったいなぜか。フジテレビ問題で考えてみよう。

港社長らが本事案を初めて公の場で語った、2025年1月17日の記者会見。

この会見はテレビカメラを入れず、写真撮影も冒頭5分のみというクローズドな形式でおこなわれた。また、会見自体も女性Aへの明確な謝罪もないまま進められ、記者からの質問に対しても「調査委員会に委ねます」と答えるばかりの、かなり要領を得ないものだった。

事態を沈静化させるために開かれたはずの会見だったのに、むしろフジテレビ批判の火は猛烈な勢いで燃え盛り、同社はさらなるスポンサー離れに見舞われてしまった。

じつはこの会見に先だって、報道局長からは「各メディアが『フジテレビが会見』と報じて、世間の注目が集まっている。ここでテレビ局であるフジテレビがカメラを入れずに会見すると、猛烈な批判にさらされる」と危惧する声が上げられていた。

また会見のシナリオ作成にあたっても、記者会見対応チームからは「会見の内容や方針については、役員以上が集まって、顧問弁護士からの説明を聞きながら冷静に決めてほしい。それが適切なプロセスだ」との声が上げられていた。驚くべきことにこの会見は、役員会での協議を経ないまま、まともな情報共有もされないまま、見切り発車のようにおこなわれたものだったのだ。

しかし、これらの声が聞き入れられることはなく、あの会見は実施された。ここにあるのはまさに「警告の合理化」だ。

いかに具体的な警告があったとしても、それを無視するよう、自分に都合のいい情報だけを拾い集めて合理化していく。ある種の「正常性バイアス(自分にとって都合の悪い情報を過小評価する傾向)」であり、「確証バイアス(自説を裏付ける情報ばかりを集め、反対意見を無視・軽視する傾向)」であるとも言える。

④敵のステレオタイプ化

これは②の「道徳性や倫理性への揺るぎない信念」と呼応する現象だ。

自らの道徳性に絶対の自信を持つ集団とは、自らを「善」と規定する集団である。そうなると当然、敵対者は「悪」になり、「愚か者」ということになる。これはただのライバルや競合ではない。道徳的・倫理的な意味においての「悪」であり、「愚か者」だ。

戦時下では特に、この傾向が高まる。古今東西、敵国を「善」と認識する指導部やメディアはほぼ皆無であり、国民もまた同様だ。ハリウッド映画を観ていても、ナチスや(冷戦下の)ソビエト連邦は、いかにもステレオタイプ的な「悪」や「愚か者」として描かれている。

それではなぜ、敵対者を「悪」や「愚か者」と片づけるのだろうか。自らが「善」であるという、それだけが理由なのか。

違う。これも一種の「合理化」なのだ。

たとえば近年、新興の競合他社が力をつけているとしよう。さまざまなヒット商品を生み出し、若い世代からの人気を獲得している。うちの会社は、かなり押されている。本来であれば、「なぜあの会社は業績が上がっているのか」「どのようなマーケティングに基づいて商品開発をしているのか」「どのような広告戦略をとっているのか」「うちの営業力と、どこが違うのか」など、さまざまな分析が必要な事態である。

しかし、もしもその競合が「悪」であり「愚か者」であるなら、そんな分析も必要なくなる。

「あいつらがどんな戦略をとっているのかは知らないが、うちはうちの道を進もう」

「どうせあくどい売り方をしているに決まっている」

「あんな連中から学ぶことなどなにもない」

「あいつらの好調も長続きはしない。うちは実直に、これまでどおりのスタイルでやっていこう」

こうして他者から学ぼうとせず、自らの失敗を省みず、ひたすら内向きな論理で自らの「不敗神話」にすがるわけだ。

政治の文脈で言うと、「敵のステレオタイプ化」はポピュリズムとして表れる。

ポピュリズムとは、ただ有権者に迎合する政治姿勢を指すものではない。複雑な問題を単純な対立構造に還元し、「あいつら」への敵対心を煽ることで熱狂的な支持を取り付ける政治姿勢が、その本質だ。自分にとって都合の悪い情報を直視したくなければ、ライバルを「悪」や「愚か者」の箱に閉じ込めておくのが最善なのである。

※この記事は『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』の一部を抜粋・変更したものです。