AIに集中するマネー

「第二のITバブル」懸念

まず、今の米国を中心としたAI投資の状況がバブルだと言われ始めた主要な理由(リスク)を以下3点に整理してみよう。

第一は、AI関連スタートアップ企業への巨額な投資資金の流入だ。2000年のベンチャーキャピタル(VC)によるインターネット関連企業への投資額は、105億ドル(現在の価値換算で約200億ドル)だった。

またVCが21年にSaaS(Software as a Service)型のスタートアップ企業に投じた額は、1350億ドルだった。それに対して25年にAI企業に注ぎ込む額は2000億ドル(約310兆円)を優に超える見通しで、途方もない規模に膨らんでいるという(フィナンシャル・タイムズ 2025年11月4日記事)。

第二にこうしたAI分野への巨額投資資金の流入は、投資家の非常に高い将来の利益成長期待を背景にしているわけだが、それは既に過剰期待のレベルに達し、「AIが現実に提供できる機能とのギャップが拡大している」と指摘される(クロサカ・タツヤ「AIバブルの不都合な真実」日経BP、2025年9月)。そして膨らみ過ぎた期待が何らかのショックで修正される時に、株価の暴落が起こる。

こうした状況は確かに1990年代後半のITバブル時期との共通性を強く感じさせるが、「当時とは違う」という反論もある。

その根拠によく指摘されるのが、主要AI関連銘柄と呼ばれる企業(エヌビディア、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、メタ、アップルなど)は、株価収益率(PER)こそ30倍前後から40倍台と高いが、巨額の利益・キャッシュフローも計上していることだ。

たしかに90年代後半のITバブル期に上場して株価が急騰した、いわゆるドットコム新興企業の多くが赤字だったことと対照的である。

ところがここでさらに第三のリスクとして指摘されるのが、AI関連財をめぐる巨大な循環取引だ。エヌビディアなど上記のAI関連主要企業は、その莫大なキャッシュフローをオープンAIやアンソロピックなどAI開発を担う非上場企業やデータセンター運営企業に出資などの形で資金供与している。

その資金で後者は莫大な開発投資を実施しているわけだが、その開発投資に要する資材(チップ・GPU〈画像処理装置〉など)を前者から購入しているという循環的な構図が見られる。

こうした資金提供と販売の循環的な構図は90年代後半のITブームの時にも起こったといわれており、売り上げが需要の実態から乖離(かいり)して過剰投資になる危険をはらんでいる。

例えばオープンAI は事業コストの急増により、28年の営業損失が約740億ドル(約11.5兆円、売上高の約4分の3)に膨れ上がると予測しており、黒字に転換するのは2030年の見込みだ(ウォール・ストリート・ジャーナル、2025年11月10日記事)。巨額投資の回収見込みに不安が生じれば、期待の下方修正が起こり、株価暴落の引き金になり得る。

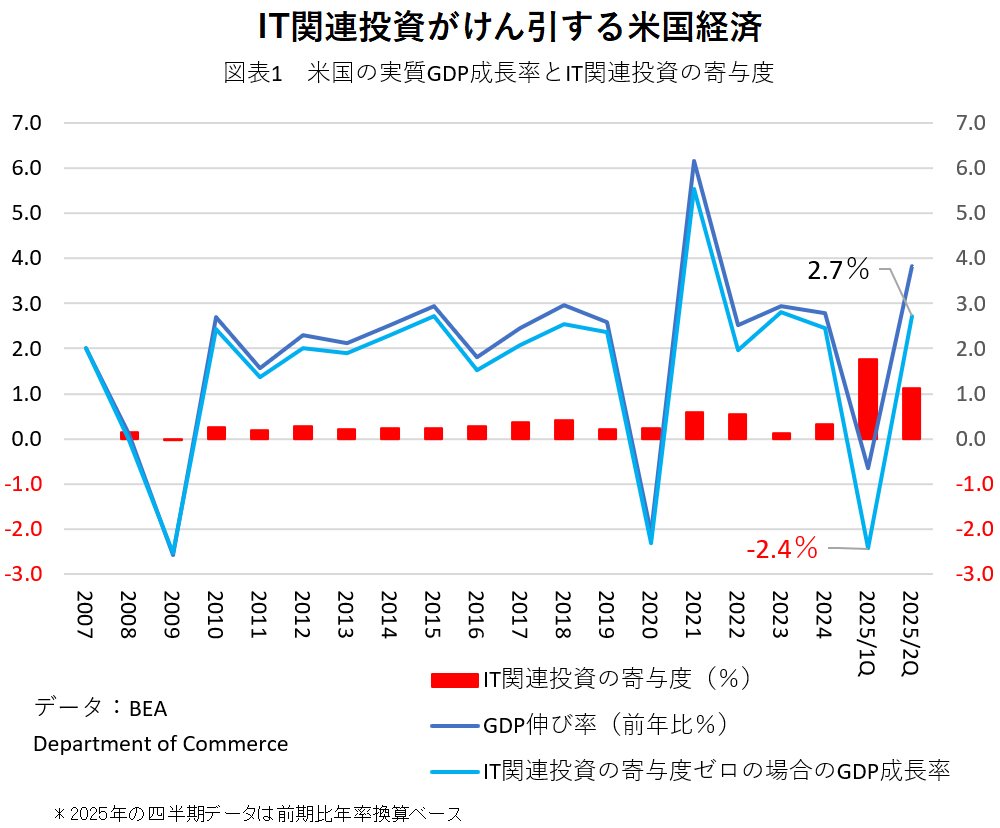

次に、こうしたAI投資の規模と伸び率をマクロ経済の面から見てみよう。それを示したのが図表1で、(1)米国の実質GDP(国内総生産)成長率の前年比%(青色折れ線)(25年第1四半期と第2四半期は前期比年率換算ベース)、(2)設備投資(ハードとソフト)のうちIT関連投資の実質GDPに対する寄与度(赤色縦棒)、(3)IT関連設備投資の伸び率がゼロ%だった場合のGDP成長率(水色折れ線)―を示したものだ。

見てわかる通り、IT関連投資の寄与度が25年に入って急上昇している。設備投資全体に占めるIT投資の比率も、従来の20%台から40%前後に急上昇している。

そして注目すべきは、もしこのIT関連投資の寄与度がゼロ%(投資額が横ばい)の場合は、水色の折れ線が示す通り、実質GDP成長率は25年第1四半期マイナス2.4%(前期比年率)、第2四半期+2.7%となり、2四半期通じてほぼゼロ成長になってしまうことだ。

今の米国のAI関連の設備投資の急増は、米国経済の成長力の強さを示すのか、それとも長期的には持続不可能な投資過剰なのか、判断が分かれる点ではある。しかし、足元の米国経済成長が「AI投資一本足」になっていることは間違いない。

もしAI関連投資の過剰が顕現化した場合には、景気後退とAI関連株価の急落が同時に起こり、2000年代初頭のITバブル崩壊型の厳しい調整局面が到来するリスクをはらんでいる。

それでは、近いうちに「AIバブル崩壊」という事態が起こるのだろうか。せめてそのタイミングを、信頼度の高い手法で予測することができるだろうか。それを考える参考として、90年代のITブームの時に、この点での研究者やFRB(米連邦準備制度理事会)がどのような認識だったのか確認しておこう。

株式の保有比率を下げ

米国債、J-REITの比率を上げる

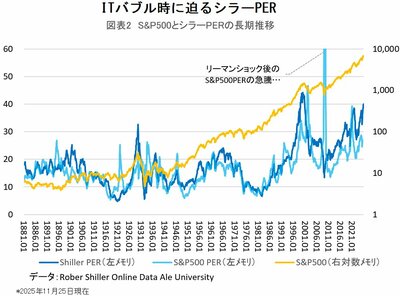

2013年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー教授(エール大学)は、金融投資分野では知らない人がいない存在だ。シラー教授は1990年代に株価全般の大局的な割高・割安を判断する指標として株価指数S&P500をベースにしたシラーPER(CAPE Ratio:Cyclically Adjusted PER)を考案した。

通常のPERは、それが高ければ株価が割高、低ければ割安と判断する基準である。しかしS&P500を対象にした通常のPERでは、それを計算する際に分母となる1株当たり利益の変動が激しく、株価の大局的な割高・割安を判断する基準として使えない。

実際、図表2が示す通り08年のリーマン・ショックによる深刻な不況で株価は暴落したが、1株当たり利益はそれ以上に大幅減少した結果、S&P500のPERは跳ね上がり、09年5月に120倍台とピークをつけた(図表2では見づらくなるので、左メモリの上限を60倍にしてある)。

しかし株価は、その時が底値圏だった。2000年代初頭のITバブル崩壊で株価が暴落した時もPERは50倍近くまで急騰している。

そこでシラー教授は「一株当たり利益」についてインフレ率を調整した上で過去10年の平均値を計算し、それを分母にしたPERを考案した。これが、通称シラーPERである。そしてS&P500とシラーPERを1870年代まで遡及(そきゅう)して計算し、それを公表した(図表2は当該公表データに基づく)。

シラーPERの長期推移を見ると、遡及計算された1881~1989年の期間の平均値は14.6倍、主要なレンジは10~20倍であり、20倍を超えると割高でその後株価は下落・低迷、10倍を割ると割安でその後株価が回復・上昇する傾向が見られる。

米国が株式投資ブームに浮かれた1920年代は、29年9月にシラーPERは32.6倍に跳ね上がった。ご承知の通りその後株価は暴落、米国経済は大恐慌に突入した。

ところが90年代に入ると、株価の上昇でシラーPERが20倍を超え始め、95年12月には25倍と「超割高」を示すレベルになった。シラー教授は「これはやばい! 警告を発しよう」と思ったに違いない。

そこでシラー教授は「株価収益率の投資リターンの予想機能」(“Price-Earnings Ratios as Forecasters of Returns: The Stock Market Outlook in 1996” Robert J. Shiller, Yale University, Working Paper, July 1996)を執筆、その論文の中で「S&P500はインフレ調整後の実質ベースで次の10年間に38%下落する」と非常に具体的に警告的な予測を発した。

当時FRB議長だったアラン・グリースパン氏も、ITブームで舞い上がっていく株価をどう受け止めるべきか頭を悩ましていた。

結局、シラー教授の論文の影響もあり、96年12月の講演で「根拠なき熱狂」という言葉を使い、かなり慎重な言い回しながらも株価が過大評価されている可能性について警戒的な発言を行った(アラン・グリースパン「波乱の時代(上)第8章」邦訳、日本経済新聞出版社、2007年)。

ところが米国株価はその後も高騰がやまず、97年から98年にかけて起こった「アジア通貨危機」で短い反落・調整局面があったものの、そこを乗り越えると2000年の高値まで噴き上がった。グリーンスパン氏も97年7月には、「これは100年に一度か二度の現象かもしれない」と楽観的な発言に転じた。

この時期、こうした超割高となったIT関連銘柄(ドットコム銘柄)を売り非IT銘柄を買う、いわゆるロング&ショートの投資戦術を仕掛けたヘッジファンドも幾つかあった。しかし、90年代末のドットコム銘柄の急騰で損失が膨らみ、ほとんど失敗して撤退したという。

そして、彼らの失敗・撤退の後に「ITバブルの崩壊」が始まった。多くのIT関連新興企業で沸き立ったNASDAQ指数の高値は2000年3月、S&P500の高値は同年8月で、そこをピークに「ITバブル崩壊」と呼ばれる暴落局面に移行した。

ところがシラー教授は諦めていなかった。株式市場のバブル現象を研究した「根拠なき熱狂(Irrational Exuberance)」を2000年3月に執筆・発刊し、「それでもこれはバブルだ」と発信した。これがまさにバブルのピークと重なった。著書は世界的なベストセラーとなり、シラー教授は「バブル崩壊の予言者」としてメディアに取り上げられることになった。

しかしながら、シラー教授もバブルのピークを予測する手法を見いだしたわけではない。著書の出版と株価のピークが重なったのは偶然による幸運だった。ちなみに直近のシラーPERは40.0倍(2025年11月25日現在)で、ITバブル期のピーク44.2(1999年12月)に近づいている。

自然現象と異なり、経済・金融現象は将来を予測して行動を選択する人間の行為自体が、将来のコースを変えてしまうので、そもそも客観的な予測が成り立たない。それでも人間は予測せずに生きることはできない。

筆者自身もエコノミスト兼投資家として中長期の予測を立てるわけだが、基本的には長期で大局的な観点から特定の資産クラスが割高、あるいは割安だという判断を行っているだけだ。

それでは、AIバブル崩壊のリスクにどう対処すべきだろうか。長期的資産形成に欠かせないことは、タイミングよく売ったり買ったりする短期トレーディングではない。肝心なのは適度にリスク分散された投資性のポートフォリオを長期で継続することだ。

ただし投資残高の価値の変動が大きすぎると、評価損が生じた時に「心が折れて」持続できなくなる。自分の許容可能な範囲内に変動リスクを抑制する必要がある。

その点で資産配分の見直しが有効だ。具体的に筆者のドル建てポートフォリオについて言うと、25年1月に米国株対米国長期債の比率を、それまでの7対3から6対4に落とした。今年末から来年初にかけて更に5対5まで米国株の比率を落とす方針だ。

バブル崩壊的な株価の下落が起これば、また必ず金融緩和で長期国債利回りの低下・債券価格の上昇が起こるので、ポートフォリオ全体の損失をある程度相殺してくれる。そして暴落局面では逆に価格の上がった債券を売り、下がった株式を買う。

これはいわゆる「ポートフォリオ・リバランス」であり、プロの機関投資家にとっては標準的な手法にすぎない。

米国株が暴落する時には、当然日本株も連れて暴落するが、日本の長期国債利回りは10年物でようやく1.9%まで上がってきたものの、依然としてインフレ率より低く、筆者はまだ日本の長期国債にシフトする気になれない。そこで過去1~2年ほどは割安感の強まったJ-REIT(不動産投資信託)を相当買い増してきた(『日本株高に出遅れたJ-REITに勝機あり、11年ぶり割安圏の謎を解く』2024年1月23日)。

ただし本格的なバブル崩壊局面では投資家層のリスク回避が強まるので、J-REITも売られることは覚悟する必要がある。もし暴落局面までに10年物日本国債利回りが2%を超えれば、長期国債へのシフトも選択肢だろう。

もっとも若手・中堅層の方で、まだリスク性資産の残高がNISA等の定額積み立て中心に最終的にイメージしている将来資産額の数分の1以下の方は、何もせずに投資を継続するだけでよいと思う。もちろん投資の判断は、読者各位の自己責任のみに基づいて行っていただきたい。