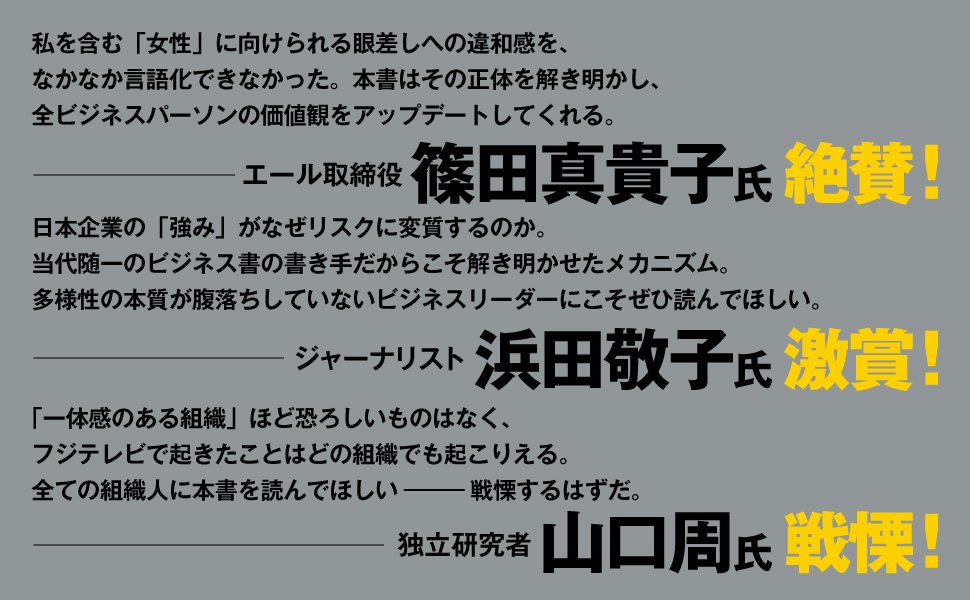

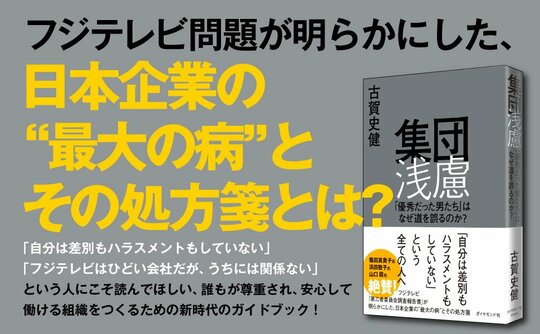

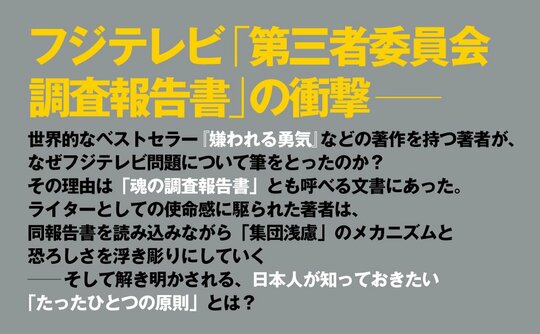

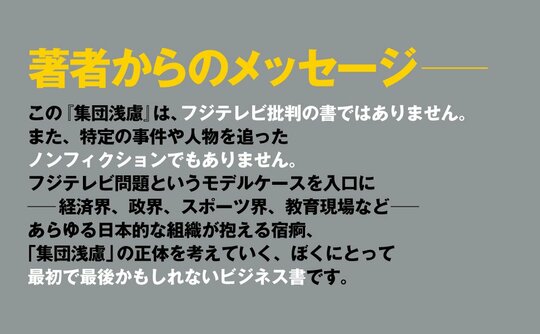

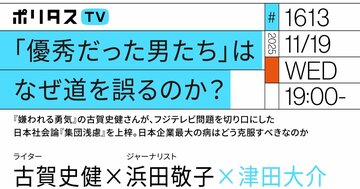

2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」をきっかけに執筆された古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』。その内容を絶賛するジャーナリスト・浜田敬子氏の推薦により、独立型オンライン報道番組「ポリタスTV」で、編集長の津田大介氏を交えての鼎談が実現しました。そのダイジェスト版を記事として5回にわたり公開する、第3回です。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ハラスメントを「する側」は自らの過ちに気づけない

浜田敬子(以下、浜田) 今回『集団浅慮』の中で、古賀さんはジェンダー・ダイバーシティの重要性を語っていますよね。これ、私が同質性とかダイバーシティの話をすると「浜田さん、これって別に男女の問題じゃなくて、個人の問題じゃないですか」と言われることが多いんですよ。つまり、男か女かという属性の問題じゃなくて、男性にも女性にも多様な価値観があるんだから、って。

古賀史健(以下、古賀) ええ。

浜田 それに対して私が言うのは、「でもですね」と。やっぱり日本企業って、構造的にものすごく同質性が高まりやすいんですと。たとえば新卒一括採用で入った人たちが同じ釜の飯をずっと食べて、年功序列の中で何十年とキャリアを重ねてきた時に、そこで生き残ってる人たちはどうしても同じような価値観に染まってしまいますよねと。さらに日本企業の場合長時間労働を生き延びた人が評価され意思決定層になっていくので、かなり意識的にそうでない人、たとえば女性、または子育てや介護経験のある社員、中途採用社員など、明らかに違う経験を持っている人など、意識的に多様な属性のメンバーを揃えておかないと、同質性の罠から抜け出せませんと伝えるようにしています。属性の偏りを正さないまま「自分たちは多様な価値観を持っている」と自認している組織ほど、視野の狭さを自覚してほしいといつも言うんです。

古賀 諸外国と比べて雇用流動性も低いですからね。その属性レベルでの多様性というのは本当に大切で、たとえば男性中心の組織ではセクハラを自覚することって、ほぼ不可能なんですよね。差別もハラスメントも「する側」の認識はぼんやりしたもので、「される側」が声を上げてようやく発見される。「えっ、これって差別だったの? 暴力だったの?」というように。

浜田 そうですね、日本初のセクハラ裁判もひとりの女性編集者が訴えたことで「セクシャルハラスメント」という概念が広まっていきました。

古賀 そんなふうに男性だけでは見えない景色はたくさんあるし、女性が開けてくれた窓からしか吹いてこない風っていうのは必ずあるんです。だからこそ組織は多様性を確保して、その窓をいくつも開けて風通しをよくしておかないといけないと思います。

ダイバーシティが抱えるコミュニケーションコストとは

津田大介(以下、津田) 一方でこれが本書の魅力で、古賀さんの誠実なところでもあると思うんですけど、この本は安易なダイバーシティ称揚で終わっていないんですよね。つまり、集団浅慮の解決策として「ダイバーシティを高めればいい」という話で片づけていない。むしろ、ダイバーシティが集団にもたらす影響として、短期的には混乱をもたらすことも、中途半端な施策で終わりがちなところも、しっかりと描かれている。ダイバーシティが歩んできた歴史的なプロセスを踏まえて。

僕も以前「ハーバード・ビジネス・レビュー」でそういう記事を読んだことがあったんですけど、今回古賀さんはその点もかなり深く考察されていて、そのあたりさすがだと思いましたね。

浜田 まさに、いまの日本企業ってダイバーシティの踊り場にあるんです。ダイバーシティが必要なこともわかっているし、投資家の目もあるから、女性管理職比率高めましょうと言っている。しかも2026年の4月からは女性活躍推進法が改正になって、従業員数101人以上の企業でも女性管理職比率の開示が義務づけられる。だから「ダイバーシティやんなきゃ!」ってなってるけど、何のためにやるのかが理解されていない。これまでと違う属性の人が管理職になると間違いなくコミュニケーションコストが上がります。これまで阿吽の呼吸で片づけられていたものに対していちいち説明することになるので。さらにこれまで男性だけの飲み会など非公式なコミュニティで決められていたものを、会議などオフィシャルな場での議論にしなくてはいけない。効率悪く感じ、業績も上がんねえじゃないか、みたいな。そういうバックラッシュ(揺り戻し)が起きてるところにトランプ政権の反DEIが起きて、じゃあやめるかみたいな流れもできかねない。何のために進めるのという本質を理解せず、ただ女性管理職の数だけ追っている企業ではそういうことが起きがちです。いまの日本は、そういう踊り場にあるんですね。

古賀 その管理職が抱えるコミュニケーションコストの問題ってジェンダーだけじゃなくて、いわゆる「Z世代」に向けられる目と同じですよね。つまり、自分たちとは違う属性の若者たちに対して「あいつらなに考えてるかわからない」と。しかも、自分たちが若いころみたいに怒鳴りつけることもできず、頭を抱えている。逆に言うと昔は、それだけコミュニケーションコストが低かった。

忖度よりも根深い「同化」という問題

浜田 そうですね。これは今回、古賀さんが私の本を引用してくださったことがあって。

つまり、少数派がいかに組織に同化していくかっていう問題ですよね。私の場合、入社10年まで圧倒的に男性が多い職場にいて、入社10年を契機に「AERA」に行ったんですね。そして「AERA」には3割くらい女性がいたんです。そこに行って初めて見えたもの、気づいたことがあって。その前の「週刊朝日」のときも楽しく仕事していたし、出した企画は通るし、新聞記者時代は会社を辞めようと思ったこともあったけど、「週刊朝日」で仕事は楽しくなったと思っていたんですよ。

でも、「AERA」に行って気づいたことは、私、男性の目を意識して企画を出していたってことなんです。企画が通るかどうかの決定権者は男性なので、自然と男性が嫌がらない企画ばかり出していた。女性問題に関する企画を出したこともなく、事件や政治の企画を多く出していました。「女性記者はやっぱり女性らしいテーマにしか興味がない」と思われるが嫌だったんですね。だから高市総理がどうやって政界をサバイブしてきたかもわかる。

ところが「AERA」に行って、女性の先輩たちが真正面から男性と議論してるのを見て、「ここでは自分の意見を言ってもいいんだ」って気づいたんですよね。

古賀 そこは本当に根深いところで、よく「忖度」っていう言葉は使われますけど、それって偉い人のご機嫌を伺うような忖度じゃないんですよね。いま忖度と言われているもののほとんどは、「同化」なんです。

組織に同化した自分、最適化した自分というものがいて、結果として組織やボスに都合のいい動きをしてしまう。それは打算をベースにした功利的な行為ではなく、組織に同化した自分が無意識的に取っている行動なんですよ。集団浅慮のひとつでもあるんですが、組織と自分の価値観が一緒になっているんです。

津田 いや、やっぱり古賀さんすごいな。いま僕もハッとさせられたんですが、「忖度」って言葉が語られ出したのは森友問題からじゃないですか。でも、忖度って言葉だけでは見えてこなかったものが、「あれは同化なんだ」と言われるとガラッと変わりますよね。たしかに忖度だけで動いていたら罪の意識も残るけど、同化してしまった結果だとしたら罪の意識も感じなくて済むじゃないですか。こうやって言葉の定義ひとつで物事の解像度を上げてくれるのは、さすが古賀さんですね。

ポリタス編集長/ポリタスTVキャスター

メディアとジャーナリズム、テクノロジーと社会、表現の自由とネット上の人権侵害、地域課題解決と行政の文化事業、著作権とコンテンツビジネスなどを専門分野として執筆・取材活動を行う。著書多数。

ジャーナリスト。前Business Insider Japan統括編集長。元アエラ編集長。著書に『男性中心企業の終焉』など。「羽鳥慎一モーニングショー」「サンデーモーニング」でコメンテーターも務める。