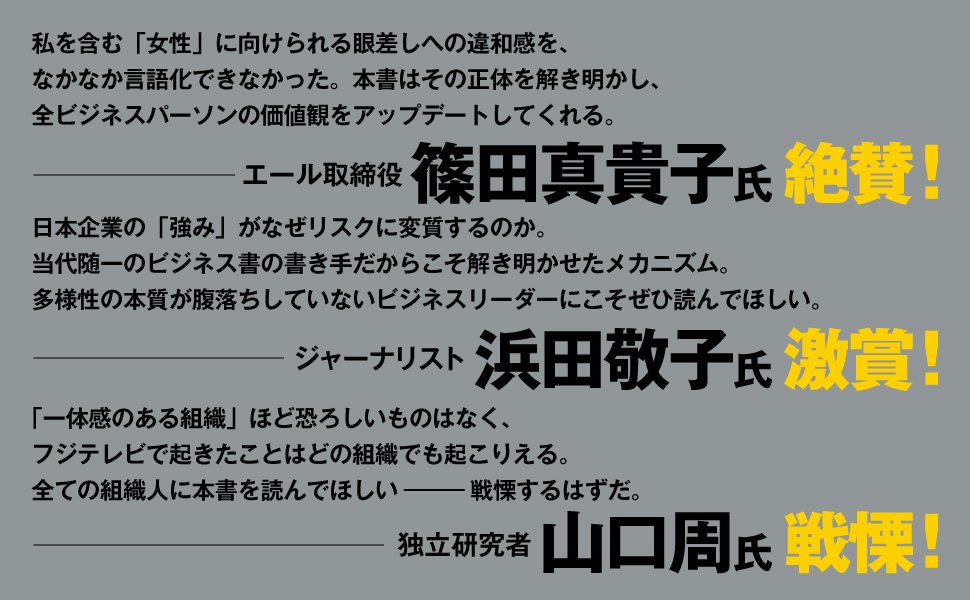

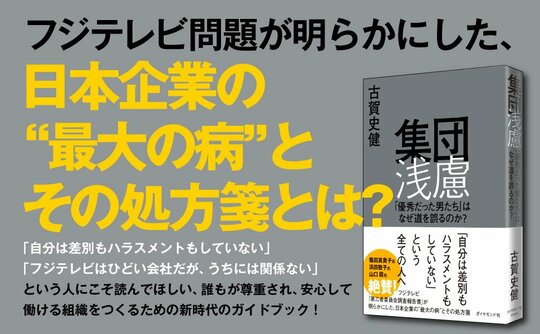

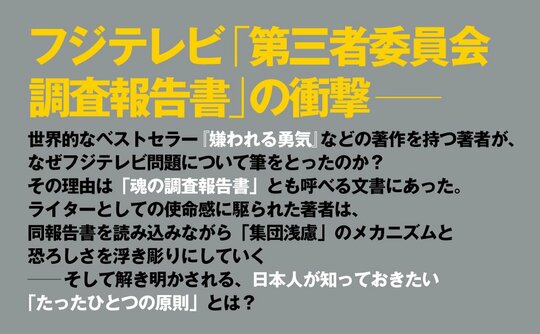

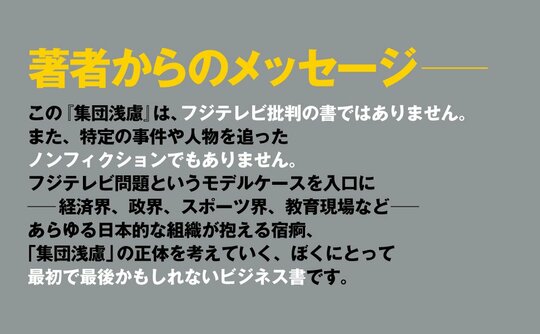

世界的なベストセラー『嫌われる勇気』の著者である古賀史健氏の新刊、『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』が発売され、早くも大きな反響を呼んでいます。自著としては「最初で最後のビジネス書かもしれない」という思いで書かれた同書のきっかけとなったのは、2025年に社会に大きな衝撃を与えた「フジテレビ事件」とその「第三者委員会調査報告書」でした。

同報告書でも問題の本質として示唆された「集団浅慮」は、米国の社会心理学者アーヴィング・L・ジャニスが提唱した概念です。「集団浅慮」はなぜ生まれ、どのような状態を意味するのでしょうか?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

集団浅慮のポイントは、組織における「凝集性」

前述のように、ジャニスが研究・分析した対象は米国の歴代政権であり、具体的には大統領を中心とした政権幹部、また軍のトップたちが成すチームである。それぞれ米国(または世界)を代表する超エリートであり、知力や判断力にも優れた精鋭たちだと言えるだろう。

しかし、そうした―個人としては優秀であるはずの―人々が集団として意思決定を図ろうとしたとき、目も当てられないほど愚かな判断ミスを犯してしまう。ジャニスはこれを「集団浅慮」と呼んだ。彼の定義を見てみよう。

一読して、直感的に理解できる定義ではないだろう。

集団浅慮のポイントは、組織における「凝集性」(ぎょうしゅうせい)の高さにある。

凝集性(集団凝集性とも呼ぶ)とは、簡単に言うと「その集団にとどまらせようとする力」のことだ。

組織に対する忠誠心、企業で言うところの愛社精神、メンバー間の結束力、団結心、一体感、仲の良さまで含まれる概念と言って構わない。ジャニスは、「メンバーが互いを嫌っており、そのグループのメンバーであることに価値を置いていないならば、集団浅慮症候群が見出されるとは期待できないであろう」と語る。

さて、これは不思議な話だ。

一般的な組織論として考えるなら、凝集性の高さは最重要課題のひとつである。

メンバー間の関係が良好であること。チームとしての一体感があること。所属する組織に誇りを持ち、その一員である自分にも誇りを持っていること――。むしろ、これらを醸成させていくために日々心を砕いているのが経営者であり、管理職であるだろう。凝集性が低ければ、そこにとどまる動機も失われるわけで、つまりは離職率を高めることになる。報酬や福利厚生はもちろん、その他さまざまな施策を通じて従業員の凝集性を高めていくことは、当然の企業努力だ。

それではなぜ、凝集性の高さが集団浅慮につながっていくのか。

メンバー間の関係が良好であるほど自由闊達な議論ができるのではないか。

チームとしての一体感があるほど目標を共有できるのではないか。

所属する組織に誇りを持っているほど自らを律することができ、パフォーマンスも上がっていくのではないか。

ここで働く集団心理のメカニズムは、大変興味深いものがある。順を追って紹介したい。

凝集性の高さがもたらす同調圧力

おそらくフジテレビは、凝集性の高い組織だった。

厳しい就職戦線を勝ち抜いて、あこがれのフジテレビに入社した局員がほとんどだろう。近年こそ80年代ほどの勢いは失っていたものの、それでも番組制作に携わる喜びはおおきかったはずだし、多くの局員がフジテレビという民放キー局で働くことにプライドを持っていたのではないかと思われる。

まして、同社の黄金期を知る港社長や大多専務ら中高年層にあっては、ひときわその思いが強かったはずだ。

凝集性(集団凝集性)の心理的な効果について、ジャニスはこう指摘する。

集団凝集性が高いほど、集団は、その規範への同調と、集団の目標、割り当てられた課題と役割を受け入れさせる力が高くなる。最後に、凝集性の高い集団はメンバーの安心感の源泉となり、不安を減少し、自尊心を高めるのに役立つ。

まず注目したいのは、凝集性が高いほど「その規範への同調」が高まっていく、というくだりだ。すなわち、組織内における「同調圧力」の発生である。

ジャニスは言う。凝集性の高い組織のメンバーたちは、その友好的な関係を保つために「インフォーマル(暗黙的)な規範」をつくり出す。こういう場ではこう振る舞うべきだ、会議ではこれくらいの発言が望ましい、この人の声には賛同しておくべきだ、といった対人面での規範もあれば、望ましい残業時間、飲み会への参加・不参加、有休消化のあり方、男性社員の育児休暇の妥当な日数、なども含まれるだろう。いずれも明文化された規範があるわけではなく、暗黙的な「あるべき姿」が共有されているだけだ。

そして、その規範に異を唱える「逸脱者」に対しては同調圧力が働く。具体的には次のステップを踏んで、それはおこなわれる。

① 説得

第一段階として多数派のメンバーたちは、「逸脱者」とのコミュニケーション量を増やす。逸脱者の考えを聞き、自分たちに同調するよう(せめて反対のトーンを引き下げるよう)説得を試みる。多数派メンバーがその説得に希望を持っている限り、これは続いていく。―酒の席で後輩をなだめる先輩などは、ここに該当するだろう。

② 疎外

第二段階は、コミュニケーション量の激減である。くり返し説得を試みたにもかかわらず「逸脱者」の態度変容が見られない場合、多数派メンバーは逸脱者とのコミュニケーション量を急減させる。これにより逸脱者は、孤立への恐怖を強めていく。先の例で言うなら、酒の席に誘ってもらえなくなり、愚痴や不満を聞いてもらえなくなるわけだ。

また、コミュニケーション量の減少はそのまま、仕事上の「機会」を奪われることにつながりやすい。機会を奪われた逸脱者は成果を上げづらくなり、これはモチベーションの低下を招いていく。逆に言うと、同調圧力に屈したほうが成果は上げやすいし、モチベーションも高まるわけだ。

③ 排除

そして第三段階が、「逸脱者」の排除である。説得を諦めた多数派メンバーは、逸脱者とのコミュニケーション量を減らすだけではなく、少しずつ、やがて露骨にその排除に着手する。異動願を出すよう勧告したり、場合によっては離職や転職を勧告することもあるだろう。機会を奪われ、業績が落ち込んでいる逸脱者としては、従わざるをえない。なお、ここでの「排除」は、逸脱者への「罰」としておこなわれるものではない。あくまでも集団の一体性を維持・回復させるために、おこなわれる。

以上の流れは「出る杭は打たれる」ということわざから考えるとわかりやすいだろう。

出る杭とは、その社会の「逸脱者」である。そして出る杭が打たれるのは、ジャニスの指摘する「排除」であり、杭を打っている側には憎しみもなければ良心の呵責もない。彼らは共同体の秩序を取り戻すため、言わば白血球が細菌やウイルスをそうするように、逸脱者を締め出しているに過ぎないからだ。

同調圧力は日本企業、また日本社会を考える上で重要なテーマである。もう少し深く追っていこう。

※この記事は『集団浅慮 「優秀だった男たち」はなぜ道を誤るのか?』の一部を抜粋・変更したものです。