地銀幹部が頭を抱える

主任検査官の担当分け

4月下旬、ある地方銀行の幹部は文字通り頭を抱えていた。頭痛の種は、金融庁と地銀の頭取との間で行われた同月16、17日の意見交換会の場で、森信親検査局長に言い渡された主任検査官の担当分けにあった。

主任検査官といえば、銀行界では泣く子も黙る存在だ。昔ほどむちゃな締め上げはしなくなっているものの、そこは規制業種。検査官の指摘は絶対で、間違ってもむげにすることなどできない。そんな“恐るべき”主任検査官に、金融庁は地銀・第二地銀を数十行ずつ振り分け、わざわざ担当を持たせて検査に臨むというのである。

地銀のグループは当初、業態・規模別に5つに分けると伝えられた。だが、この曖昧な説明だけで「あぁ、そうなんですか」とのんきに受け流せる地銀は多くない。何しろ、グループ分けした上での金融庁検査は、今後の地銀の命運を分けかねないのだ。

その理由を説明するには、時計の針を5ヵ月ほど巻き戻す必要がある。

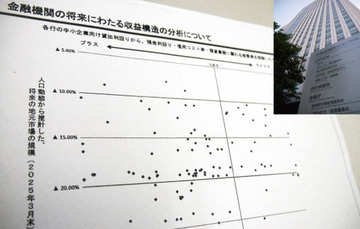

昨年12月、金融庁は地銀各行の頭取に、「金融機関の将来にわたる収益構造の分析について」という1枚のペーパーを配った。縦軸に各地銀が基盤を置く地域の将来の市場規模の縮小度合いを、横軸に現状の収益性を取ったグラフに、それぞれの地銀の位置が点でプロットされたものである。

通称、森ペーパー──。理論派といわれる森検査局長の肝いりで作られたこのペーパーは、地銀の行く末を案じ、再編を含めた生き残り策について、本気で議論していこうという金融庁の意思を雄弁に語っていた。

実は昨年9月、新しい検査・監督方針が出されてからというもの、本当に持続可能なビジネスモデルを取れているのか、地銀は折に触れて金融庁から問われてきた。

それでも、具体的な一手を講ずるまでにはなかなか至らなかったというのが実態だが、森ペーパーという客観的なデータを示されたことで、いよいよ退路をふさがれたことになる。