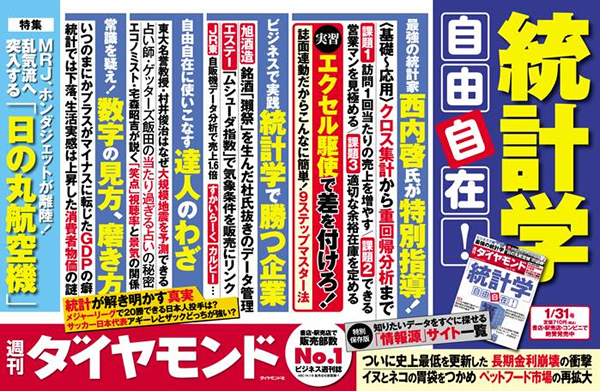

『週刊ダイヤモンド』2015年1月24日号の特集は、『統計学 自由自在!』。その中から、経営難で杜氏から見放された山口県の酒蔵、旭酒造が、徹底したデータ管理で杜氏抜きの酒造りを成功させた逸話をお送りします。

週刊ダイヤモンド1月31日号は「統計学」を特集

週刊ダイヤモンド1月31日号は「統計学」を特集

「目的は杜氏に頼らない酒造り。杜氏に頼っている限り、若い人に技術移転ができないからだ」。旭酒造の桜井博志社長は、酒造りの素人がデータ重視の科学的な酒造りを始めた理由をそう語る。

同社の「獺祭」は純米大吟醸酒のトップブランドとして知られ、品薄が常態化している人気の酒だが、実は1999年に存続の危機にひんしたことがある。

山口県の山奥の小さな酒蔵だった旭酒造が全国で注目を集めるようになったのは、桜井社長が主力商品だった普通酒を捨て、製造コストが5倍も掛かる高品質な純米大吟醸酒一本に絞ることを決断してからだ。90年には酒造米の最高品種である山田錦だけを使った「獺祭」ブランドを誕生させ、大消費地・東京に打って出て、評判を得た。当時は他の酒蔵と同様、蔵元は販売と経営に徹し、酒造りは杜氏に任せるという伝統的な分業スタイルを守っていた。

杜氏を頂点とする酒造りの職人集団は酒蔵の社員ではない。その多くは農家で、農閑期の冬場に酒蔵にやって来て酒を仕込む。ところが、それまで13年間、旭酒造の酒造りを担っていた杜氏が、99年の冬は戻ってこなかった。同社が経営難だったことに加えて、何かと酒造りに口を出してくる桜井社長を、杜氏は快く思っていなかったのである。

酒造りを担う杜氏がいないという絶体絶命の状況。「これで妥協のない酒造りに挑戦できる」と開き直った桜井社長は、製造経験のない4人の若手社員たちと素人による酒造りに乗り出した。「造りたい酒のイメージはあったし、技術情報もあった」(桜井社長)。だが、市販酒として売るだけの量を安定生産できる自信は全くなかった。

桜井社長は徹底したデータ管理によって、経験の壁を乗り越えようとした。洗米時の吸水率、麹造りの過程での水分変化、仕込み中の温度やグルコース(ブドウ糖)含有量、アミノ酸度、日本酒度(酒の比重)の変化などを逐一、記録していった。杜氏の経験と勘を数字に置き換える試みだ。