真壁昭夫

第455回

“トランプノミクス”に期待し、世界経済の先行きに強気な投資家が増えている。しかし、トランプ氏が「良いトランプ」に変身できなければ、米国のみならず世界経済の足を引っ張ることになりかねない。

第454回

トランプ政権下で、実際にどのような政策が進むか予見することは難しく、未知な部分が多い大統領が誕生する。米国民はまさに大きな賭けを打ったといえるかもしれない。

第453回

韓国の朴大統領の支持率が急低下している。大統領が機密情報などを親しい友人に渡していたという、政治スキャンダルが発覚し社会を揺るがしている。政権基盤は揺らいでおり、国政の不安定感が急速に高まっている。

第452回

ドゥテルテ大統領の横暴とも見える態度は、反米、親中等の方針を使い分け、大国からインフラ投資や防衛面での有利な条件を引き出すための演出との見方は多い。日本はどう付き合うべきなのか。

第451回

「注目の的」のスター企業であっても、需要者側の速い変化に対応できないと生き残ることが出来ないことだ。スター企業であったTwitterの買い手は、今のところ現れていない。

第450回

11月8日の米大統領選では、圧倒的にクリントン氏が有利とされているが、選挙には想定外の結果がつきものであり、トランプ氏当選の可能性を完全に排除することはできない。

第449回

ドイツ銀行の株価の動向について、金融市場の専門家の間でも様々な観測が飛び交っている。ドイツ銀行の経営悪化によって、リーマンショックのような世界的な金融危機が再発するとの見方もある。

第448回

ポピュリズム政治は、世界経済の低迷リスクになり得る。そのリスクを抑えるためには、経済活動を活発化して人々の不満を和らげることが必要だ。

第447回

今回の日銀の決定で最も明確になったことは、もう日銀のできることは限られているということだ。経済の実力=潜在成長率を引き上げない限り、わが国経済の本当の意味での回復は難しい。

第446回

9月9日、北朝鮮が5回目の核実験を行った。それに対して、当然のことながら国際社会からの強い非難が出ている。それでも、北朝鮮は身勝手な態度を改めようとはしない。厄介な北朝鮮とはどう接すべきか。

第445回

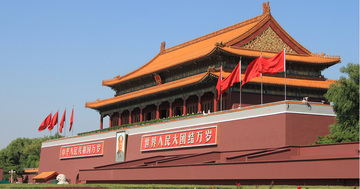

中国がホストを務めたG20が閉幕し、習近平国家主席は、大成功だったと自画自賛した。しかし、中国側が米国に対する稚拙かつ非礼な振る舞いを見ると、中国共産党を取り巻く状況は不安定なのかもしれない。

第444回

日米の金融政策の方向性を考えると、利上げの可能性があるドルが強含み、金融緩和観測のある円が弱含みの展開になってもおかしくはない。しかし、実際の為替市場では一方的なドル高・円安は進んでいない。

第443回

買収決定から4ヵ月が過ぎ、ようやく台湾企業である鴻海(ホンハイ)精密工業グループによるシャープの買収が完了した。そうした動きの中で、ホンハイが打ち出した人事制度が注目されている。

第442回

足元で円高が進んでおり、中国経済の減速と欧州の政治混乱に加え、頼みの米国経済にも陰りが見えている。米国政府はドル高を認めない為替政策を取りつつあり、円高基調は続くと予想される。

第441回

8月5日、リオデジャネイロ・オリンピックが開幕した。2020年の東京オリンピック開催に向けて、改めてオリンピック開催の意義や成功させる方法などについて考えてみたい。

第440回

これまでサプライズ型の政策運営を行ってきた日銀と、株式や為替など金融市場の見方との間に溝が広まりつつある。冷静に考えると、日銀と金融市場の信頼関係に揺らぎが発生しているとも言える。

第439回

中国政府による積極的な海洋進出は、国内経済の減速に対する国民の不満を抑え、関心を海外に向けさせようとする意図と焦りを読み取ることができる。

第438回

バーナンキ元FRB議長の来日をきっかけに、最近"ヘリコプターマネー"なる経済政策が注目を集めている。しばしば"劇薬"とも言われている経済政策だが、過去の教訓からその弊害とリスクを解説する。

第437回

オランダ・ハーグの仲裁裁判所は、中国が主張していた南シナ海の領有権に対して「法的根拠はない」と結論した。問題は中国政府が国内世論をなだめつつ、国際社会からの批判や懸念にも応じなければならないことだ。

第436回

最近、ロッテや大塚家具など、大企業の“お家騒動”が世間を騒がせている。親族間での深刻な意見対立は昔も今も変わらない。問題は、“お家騒動”によって、公器である企業の発展エネルギーがそがれることだ。