渋谷ゆう子

新世紀エヴァンゲリオン「最後のシ者」で使われたシンクロ率100%のクラシック曲は?

日本のアニメ作品と関わりが深い音楽といえば「アニソン」と呼ばれて親しまれている“主題歌”を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、アニメの音楽は主題歌だけではない。劇中曲にクラシックの楽曲を使用したことで、作中屈指の名シーンとなったケースも多数存在する。それらは、物語のテーマやシーンに合致した曲が選ばれているという。

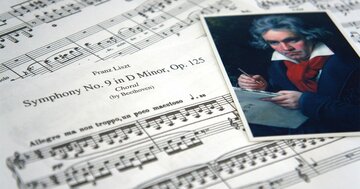

名探偵コナン「唯一の例外」の殺人事件で使われたベートーヴェンの曲は?

日本のアニメ作品と関わりが深い音楽といえば「アニソン」と呼ばれて親しまれている“主題歌”を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、アニメの音楽は主題歌だけではない。劇中曲にクラシックの楽曲を使用したことで、作中屈指の名シーンとなったケースも多数存在する。それらは、物語のテーマやシーンに合致した曲が選ばれているという。

ONE PIECEのクロコダイル戦で使われた「ブチ上がるクラシック曲」は?

日本のアニメ作品と関わりが深い音楽といえば「アニソン」と呼ばれて親しまれている“主題歌”を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、アニメの音楽は主題歌だけではない。劇中曲にクラシックの楽曲を使用したことで、作中屈指の名シーンとなったケースも多数存在する。それらは、物語のテーマやシーンに合致した曲が選ばれているという。

「オー人事、オー人事」CMの悲壮感あるクラシック曲、作曲者は誰?

テレビコマーシャルやゲームのBGMとして使用されることが多いクラシック音楽。ゲームオーバーの時のメロディや「太田胃散」、「オー人事」といったCMでは、クラシックの曲を効果的に使用して強烈なインパクトを与えている。私たちの耳と心に残る、身近なクラシック音楽を紹介する。

太田胃散のCMで流れる「ダジャレっぽいクラシック曲」の作者は誰?

テレビコマーシャルやゲームのBGMとして使用されることが多いクラシック音楽。ゲームオーバーの時のメロディや「太田胃散」、「オー人事」といったCMでは、クラシックの曲を効果的に使用して強烈なインパクトを与えている。私たちの耳と心に残る、身近なクラシック音楽を紹介する。

ゲームオーバーの時に流れる「物悲しいメロディ」作曲者は誰?

テレビコマーシャルやゲームのBGMとして使用されることが多いクラシック音楽。ゲームオーバーの時のメロディや「太田胃散」、「オー人事」といったCMでは、クラシックの曲を効果的に使用して強烈なインパクトを与えている。私たちの耳と心に残る、身近なクラシック音楽を紹介する。

「お風呂が沸きました」ノーリツの給湯器のメロディー、作曲者は誰?

みなさんは「クラシック音楽」という言葉から、何を連想するだろうか。学生時代に音楽室に飾られたバッハやベートーヴェンなどの肖像画を思い浮かべたり、場合によっては高尚で縁遠いイメージを抱いたりする人が多いかもしれない。その一方で、家庭の電子機器やCMなどから流れてくるメロディにもクラシック音楽が使われており、実はとても身近な存在だ。私たちの生活に溶け込むクラシック音楽を紹介する。

「チャラリー♪鼻から牛乳~」元ネタのクラシック曲が格調高すぎだった!

みなさんは「クラシック音楽」という言葉から、何を連想するだろうか。学生時代に音楽室に飾られたバッハやベートーヴェンなどの肖像画を思い浮かべたり、場合によっては高尚で縁遠いイメージを抱いたりする人が多いかもしれない。その一方で、家庭の電子機器やCMなどから流れてくるメロディにもクラシック音楽が使われており、実はとても身近な存在だ。私たちの生活に溶け込むクラシック音楽を紹介する。

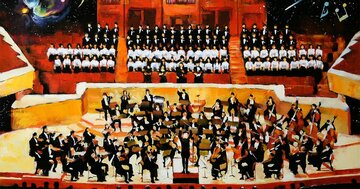

世界最高峰の楽団「ウィーン・フィル」に女性奏者が150年以上いなかった理由

日本でもファンが多い世界最高峰の楽団、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。実は、その運営手法は音楽界でも極めて珍しい。民主主義を徹底し、演奏プログラムや奏者の報酬を正会員の「投票」で決めている。自ら意思決定を行うことで、180年間さまざまな苦難を乗り越えてきたのだ。渋谷ゆう子氏の著書『ウィーン・フィルの哲学』(NHK出版)から、その成り立ちと実態をひも解いていこう。今回は、1997年まで同楽団に女性奏者が在籍していなかった理由と、そこから方針転換した背景について解説する。

世界最高峰の楽団「ウィーン・フィル」、曲者を束ねる楽団長・事務局長コンビの妙

日本でもファンが多い世界最高峰の楽団、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。実は、その運営手法は音楽界でも極めて珍しい。民主主義を徹底し、演奏プログラムや奏者の報酬を正会員の「投票」で決めている。自ら意思決定を行うことで、180年間さまざまな苦難を乗り越えてきたのだ。渋谷ゆう子氏の著書『ウィーン・フィルの哲学』(NHK出版)から、その成り立ちと実態をひも解いていこう。今回は、曲者の奏者をまとめる楽団長・事務局長の人物像と、両者の仕事内容について解説する。

世界最高峰の楽団「ウィーン・フィル」の入団方法、実力主義でも血縁者が多い理由

日本でもファンが多い世界最高峰の楽団、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。実は、その運営手法は音楽界でも極めて珍しい。民主主義を徹底し、演奏プログラムや奏者の報酬を正会員の「投票」で決めている。自ら意思決定を行うことで、180年間さまざまな苦難を乗り越えてきたのだ。渋谷ゆう子氏の著書『ウィーン・フィルの哲学』(NHK出版)から、その成り立ちと実態をひも解いていこう。今回は、同楽団の知られざる「採用」について解説する。完全実力主義にもかかわらず、意外にも血縁者が多かった理由とは?