「おっ、怒ったか。ハハハッ! まぁ、許せ。ワシも少々言い方が過ぎたかもしれん。ではな、ちょっとよいことを教えてやろう」

「何ですか」

「さきほど、お前さんも言ったように、以前、ワシは『ゴミを1つ拾う者は、大切な何かを1つ拾っている』と言ったな」

「はい…」

「その大切なものを、おそらくお前さんはもう手に入れているはずじゃ」

「え? それは、部下が一緒にそうじをしてくれたことですか…?」

「いいや、違うな…」

「……」

「まぁいい。そのうちわかるじゃろ。自分でよく考えてみなさい。ひょっとすると、1つだけじゃなくて、たくさん拾っているかもしれんゾ」

「え? たくさんですって?」

圭介は、まるで映画「スターウォーズ」の「ルーク」と「ヨーダ」の師弟関係のように、いつしか老人を「師」と仰ぐようになっていた。そう、「そうじの師」として。

「お前さんは、空缶を拾った時、こう思わなかったかな。1つくらい拾っても仕方がないと」

「その通りです。世の中には、それこそ何万とか、いや何億もの空缶が落ちてるに違いないんです。それを、たった1つだけ拾って『よいことをした』なんて思うのは思いあがりだし、たった1つだけじゃ、何の役にも立たないんじゃないかって…」

「でも、キミはその1つを拾った。たった1つじゃが…、ひょっとすると、それで幼稚園の子どもが転ばずにすんだかもしれん。たった1つかもしれんが、たった1つがなければ、2つも3つも、百も、千も、万も、億も、ないのじゃ」

「……」

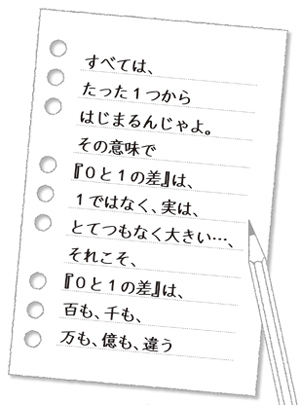

「そう…、すべては、たった1つからはじまるんじゃよ。その意味で『0と1の差』は、1ではなく、実は、とてつもなく大きい…、それこそ、『0と1の差』は、百も、千も、万も、億も、違うのじゃ」

まるで、仏教でいうところの「禅問答(ぜんもんどう)」のようだった。しかし、圭介はもう老人に問い返すことなく、そのまま一礼をしてその場を立ち去った。