「これまでの100年は創業者が示した道だ。次の100年はわれわれの手で新しいパナソニックを築き上げよう」──。今年4月、新入社員を前に津賀社長はこう呼び掛けた。それは“旧パナソニック”との決別宣言でもあった。

危機感の裏には、現在のパナソニックがさまざまな点で「陳腐化した」という事実がある。

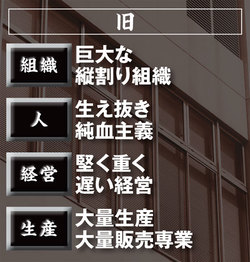

昭和の大量生産・大量販売モデルの成功者の代表格であるパナソニック。創業者の松下幸之助氏が1933年に考案した事業部制は、製品を一定の品質と納期で不特定多数の顧客に販売するためには抜群の効果を発揮し、成長を支えた。

しかし、時代は変わった。パナソニックが創業来最大の赤字を抱えたプラズマ事業は、過去の成功体験が“逆噴射”した例だ。巨額を投じたパネル工場は、赤字発生装置に変わり、2年間で累計1兆円を超える当期損失の計上を迫られた。

組織も肥大化した。パナソニック社員25万8000人という数は、本社を置く大阪府門真市の人口の約2倍に相当する。そして四つのカンパニーはそれぞれが1兆円以上の売上高を持つ、1部上場企業クラスの大企業だ。その結果、「入社以来、他のカンパニーの人と接触したことがない」(30代中堅社員)のも普通という“鉄壁”の縦型組織が根付いてしまった。

形式主義も根強く残る。25年ぶりにパナソニックに復帰した樋口泰行専務が社長を務める、B2B(法人向け)事業会社のコネクティッドソリューションズ(CNS)社でこの4月、35年ぶりに変わったものがある。名刺だ。

パナソニックの名刺は横型が金科玉条。用紙の色やフォント、肩書と名前の位置など全てが全社規定で詳細に定められ、独自開発の名刺専用印刷機まである。

だが「これまで“規定があるため変えられない”と誰もが思っていたが、本当にその規定が必要なのかを問い直した結果、実質1カ月強でデザインを変更できた」と、17年に日本IBMから移籍してきた山口有希子CNS社常務は明かす。ささいな変化をも拒む社内規定と、それを誰も疑問に思わない状態が35年間続いてきたのだ。

さらに、各事業部がバラバラに開発を行った結果、「パナソニック」と冠したユーザーインターフェースも異なり、連携もしていないスマートフォンアプリが100以上も乱立する状態が残っている。

社内ルールに縛られ、顧客満足は二の次にされる。イノベーションや画期的な新製品が生まれるような土壌ではなくなっていたのだ。「パナソニックを変えてほしい」。外部から幹部を迎えるたびに何度もこう話す津賀社長からは、焦燥にも似た危機感がにじみ出る。

アジャイル導入に社風改革

波は全社に広がるか

こうした風土を変えるために、大小さまざまな取り組みが始まっている。17年から樋口専務、馬場副本部長ら“外部の目”に改革を託したのはその代表例だ。