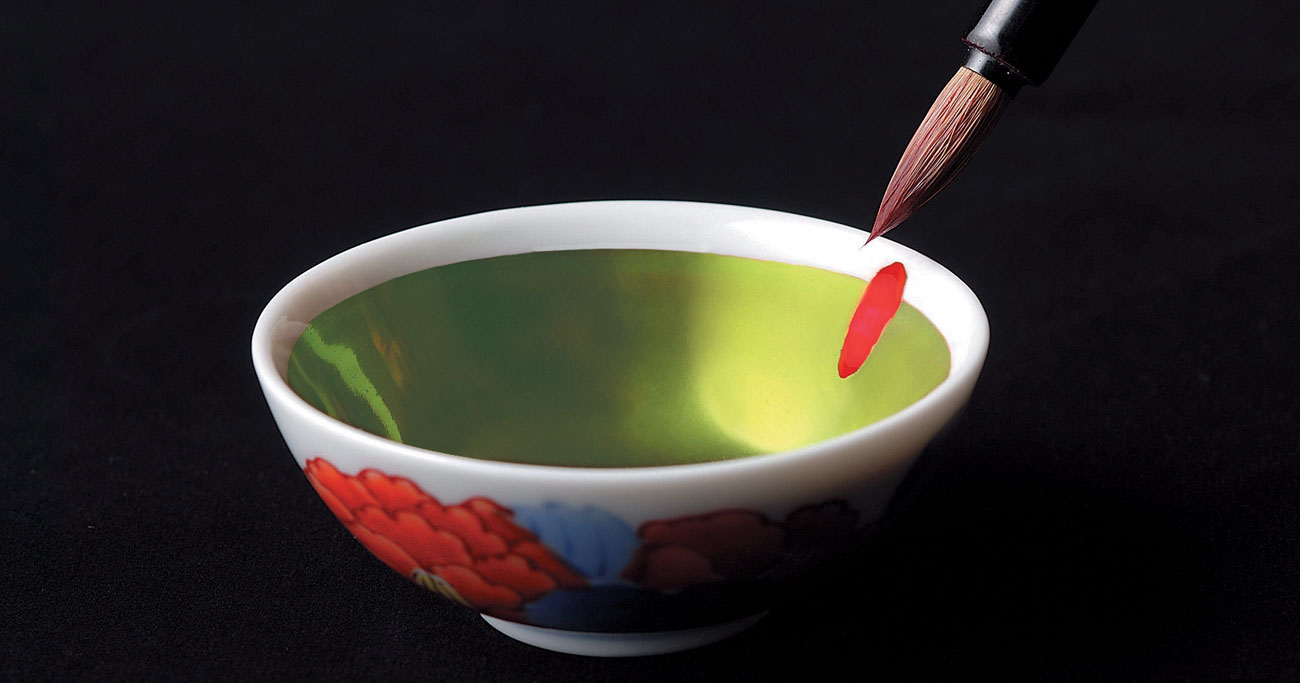

「紅」を有田焼のお猪口に刷いた伊勢半の「小町紅 季(とき)ゐろ」

「紅」を有田焼のお猪口に刷いた伊勢半の「小町紅 季(とき)ゐろ」

江戸時代から女性の唇を赤く染めてきた「紅(べに)」。現在使われている一般的な口紅は海外から入ってきた「洋紅」だが、江戸から続く紅花を原料とした玉虫色に輝く「紅」は、それぞれの紅屋の創業者が一子相伝で技術を守ってきた。しかし、今は絶滅の危機に瀕しており、文政8年(1825年)、紅屋から始まった伊勢半が、今や紅の製法を伝える最後の紅屋だ。

ところが、この伊勢半は現在、ドラッグストアを中心にしたセルフ化粧品の分野でヒット商品を連発するお化けメーカーになっている。なぜ老舗企業がそんな進化を遂げたのか? 社長の澤田晴子さんに、創業から現在に至るまでの波乱万丈の道のりを聞いた。(ライター 相馬留美)

伊勢半の現社長は

創業194年目で初めての女性

伊勢半・澤田晴子社長

伊勢半・澤田晴子社長

「『お前に商売させてみたいね』と義父である6代目が言ってくれたことが心のよりどころです」

そうにこやかに話すのは、2009年から伊勢半の社長を務める澤田晴子さんだ。晴子さんは、伊勢半7代目の妻。結婚前は企業教育系のコンサルタントだったが、紅屋は創業家の子が代々継いでいくものという伝統があるため、まさか自分が経営者になるとは思わなかったと振り返る。今や彼女は、伊勢半の歴史の語り部でもある。

伊勢半の歴史は古く、今年で創業194年目。ここまで来るのに、同社は幾度となく経営危機をくぐり抜けてきた。

創業者の澤田半右衛門は、川越の在から出てきた裕福な農家の次男で、日本橋にて修業。呉服屋の伊勢屋から株を買い、「伊勢屋半右衛門」、通称・伊勢半として紅屋を始めた。紅作りは代々口伝でのみ受け継がれ、その製法は門外不出だった。そんななか、伊勢半は京都製に劣らぬ“玉虫色に輝く紅”で大ヒット。江戸に名前をとどろかせる紅屋となった。

だが、明治維新後、苦難が次々に訪れる。

化学染料の来襲、5代目の死…

江戸で大評判の紅屋を襲う数々の危機

明治になり、化学染料が海外から入ってきた。合成顔料・染料を中心とした輸入染料は圧倒的に価格が安く、紅屋の屋台骨を支えてきた染色用紅と食紅は安全性は高かったにもかかわらず致命的な打撃を受け、江戸から続いた紅屋も次々とのれんを下ろしていった。