1位静岡銀

上位に山口FG傘下の3行も

「顧客向けサービス業務利益」は金融庁が16年9月に発表した独自の業績分析だ。15年3月期決算の時点で4割の地銀が赤字となり、25年3月期には6割超へと赤字数が膨らむと打ち出し、地銀業界を騒然とさせた。

本業の損益を表し、顧客に向きあった結果として、どれだけの収益を上げているかを示す目安となる。

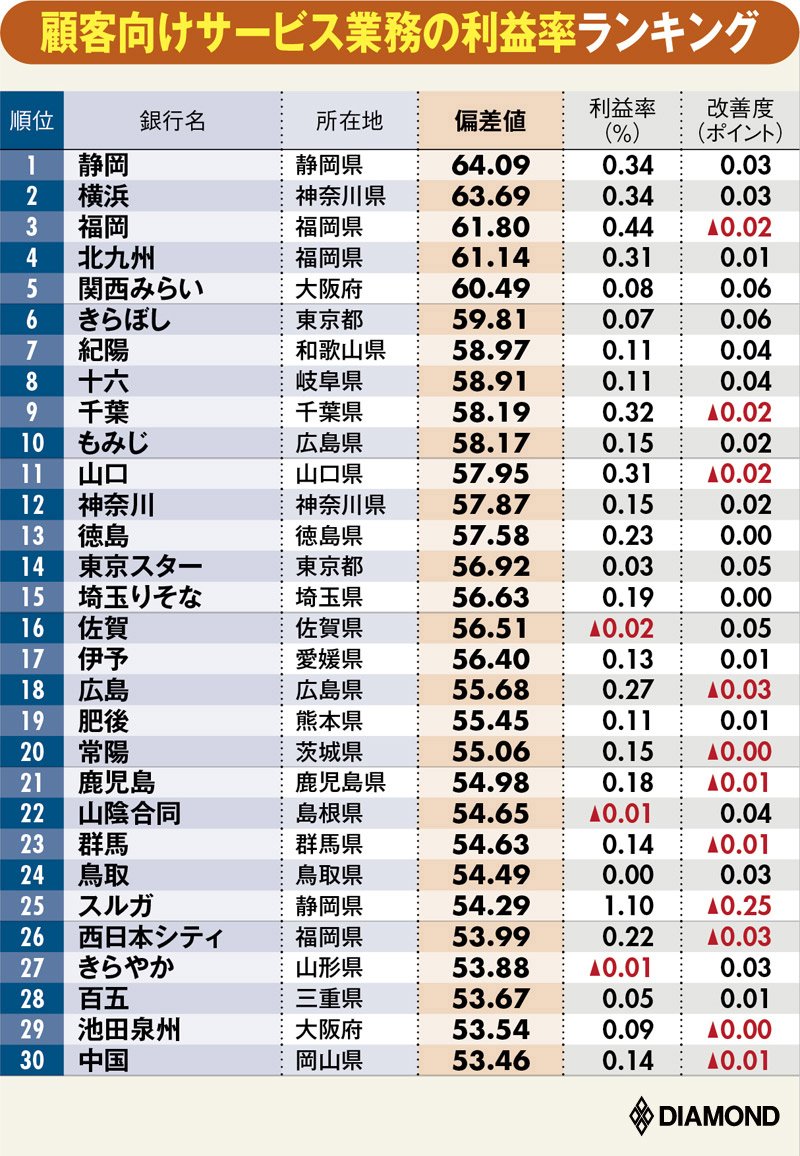

そこで、今回の特集では、前期の19年3月期決算と20年3月中間期決算における各地銀の顧客向けサービスの利益率を試算し、中間決算における利益率と前期からの改善率の二つを偏差値化して、二つの数字の平均値から順位を作った。

104行全体を見ると、19年3月期における赤字地銀は46行だったものが、20年3月中間期には52行と半数まで拡大している。さらに、71行が利益率を減少させており、多くの地銀ではビジネスモデルがもはや実質的には破綻していることがうかがえる。

そうした中で、改善の道を歩んでいる銀行も少なくない。ランキング1位の静岡銀行、2位の横浜銀行(神奈川県)、3位の福岡銀行と上位陣は地銀業界の雄が集う。5位の関西みらい銀行(大阪府)と6位のきらぼし銀行(東京都)は、いずれも近年合併して誕生した新しい銀行で、この本業の利益がどう推移するかが合併の効果を図るバロメーターになるだろう。

4位の北九州銀行、10位のもみじ銀行、11位の山口銀行は、いずれも山口フィナンシャルグループ(YMFG)の傘下銀行だ。通常2◯3年の支店長の任期を5年に延ばすなどして地域密着の試みを強める一方、「あらゆる地域活性化のノウハウを持ち、そのメニューの一つとして金融があるという会社」(吉村猛YMFG社長)を目指すという取り組みが、結果として本業の収益に繋がっているとみられる。

また52位の島根銀行は、いまだに本業赤字ながら改善度は随一の0.06ポイントと、赤字幅の縮小が見て取れる。同行は長らく赤字続きだったこともあり、19年9月に大手インターネット金融のSBIホールディングスと資本提携を結び、V字回復に向け動き出した。今後の動向が注目される。