デジタル変革は

経営者にしかできない

データサイエンティストやAI研究者などの人材市場は国境を超えた流動化が進んでおり、日本の大手企業の一部では報酬を大きく引き上げることで人材流出に歯止めをかける動きも出始めました。データ経済、デジタル化の時代に適応するビジネスモデルの転換や人材の獲得に向けた日本企業の課題について、どのようにお考えになりますか。

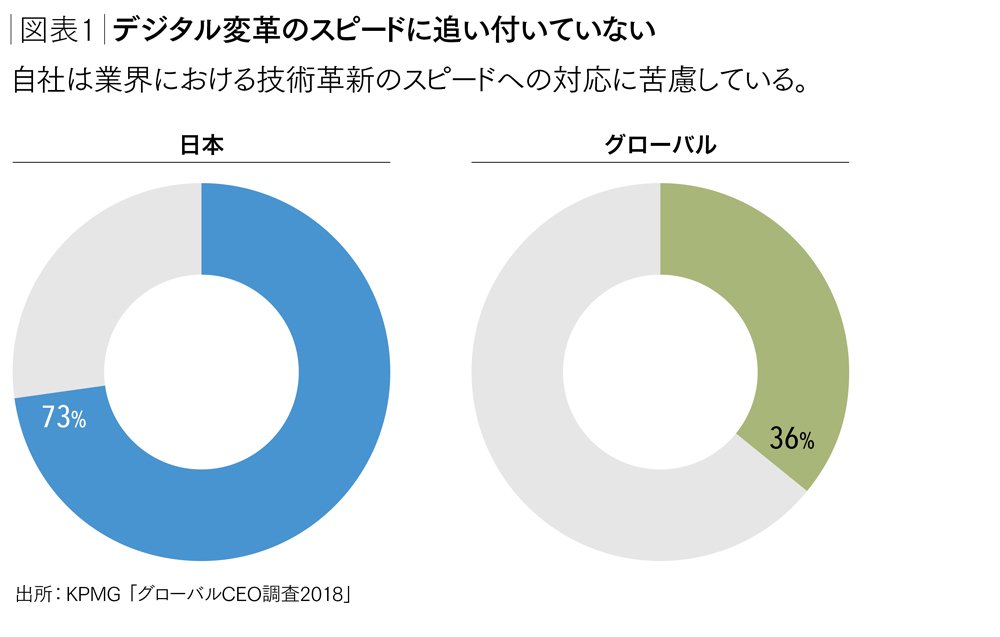

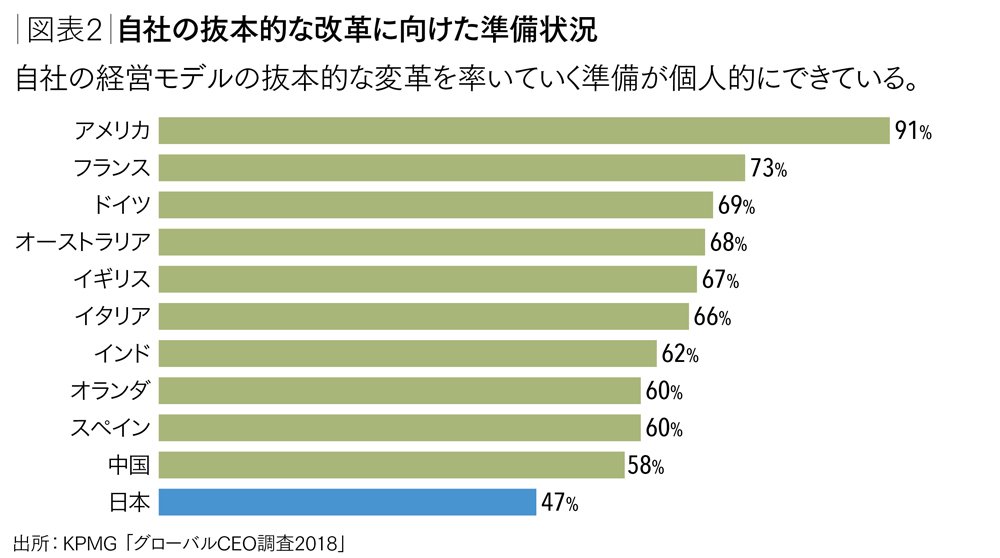

酒井:KPMGでは、主要11カ国、1300人の企業CEOを対象とした独自調査「KPMGグローバルCEO調査2018」を実施しました。その調査から、日本のCEOにおいては、業界の技術革新のスピードに苦慮しているということが浮き彫りになりました。また、経営モデルの変革の準備が十分にできていないと回答した割合が、主要国で最も高い結果となりました(図表1、2を参照)。ここから、日本ではビジネスモデルの転換が遅れていることが読み取れます。

その要因の第1に、過去の成功体験をぬぐい切れず、既存のビジネスに安住していることが挙げられます。第2は、市場や顧客のニーズに即応した商品・サービスを提供するための、迅速な意思決定ができていないことです。そして第3は、専門分野のスキルを持った人材や外国人の登用、いわゆるダイバーシティが他国に比べて遅れていることが考えられます。

前述したGAFAや、数々のユニコーン企業では、多国籍・多文化の環境の中で、尖った人材が自由に議論できる場があるようです。そして、そうした企業の創業者の半数程度は、留学生出身だといわれています。

森:同じ調査で、自社の成長を後押しするために必要な人材として、データサイエンティストやサイバーセキュリティの専門家が上位に挙げられているように、日本においてはデジタル変革を担う人材が不足していることが大きな課題といえます。

その背景には、日本の大学において、データ分析に必要な統計学などの専門知識を学んだ人材がアメリカなどと比べて圧倒的に少ないこと、日本企業の雇用体系が特定の専門性を持った人材を処遇することに適していないことなどがあります。

たとえば、賃金制度の制約によって有能な若手を高給で雇うといった対応が取りにくく、結果としてグローバルでの人材獲得競争で後れを取っています。日本企業は人事制度のあり方を大きく見直すことに加え、外部との連携をこれまで以上に積極的に推進することで、不足しているリソースを補うことが必要です。

デジタル変革というと、事業部門や生産部門が取り組むべき課題と考えられがちですが、変革を促進するためにCEOが果たすべき役割は何でしょうか。

酒井:経営者は、デジタル化時代において社員が担うべき役割や働き方、どのようなスキルを身につけるべきかを明示し、そのための教育機会を提供する必要があります。

しかし、既存人材が新たなスキルを身につけ、従来とは異なる役割を担えるようになるには時間がかかります。ですから、自前主義に固執するのではなく、外部の人材を積極的に取り込んだり、先進的なスタートアップと連携したりすることで、新たな技術や企業カルチャーを吹き込むことも視野に入れるべきです。

KPMGジャパンでは、日本企業のデジタル変革を支援するために、2018年7月に「KPMGイグニション東京」を開設しました。KPMGジャパンみずからが、AIやデータアナリティクスなどの専門家を雇用し、最新テクノロジーを活用して業務変革を行っています。また、クライアントに対してもデジタル変革が実現された場合のイメージやデザインシンキングの手法を用いた議論を通じて、イノベーション創発のサポートを行い、日本企業のデジタル変革をリードしていく方針です。

森:デジタル変革とは、企業の構造変革にほかなりません。その過程においては、みずからを破壊しなければならない可能性もあり、既存の事業で利益を上げるミッションを持っているミドルマネジメントが、そうした改革をリードすることは困難です。それができるのは、トップマネジメントだけです。

10年後、20年後を見据えて自社のあるべきビジョンを描き出し、事業部門の人たちを説得して会社全体をその方向に導く。それが、最も重要な役割です。

ボトムアップや集団合議でビジョンを描こうとしても、過去の延長線でしかなく、構造変革にはつながりません。そこは、トップの権限で方向性を定めるしかありません。その代わり、結果に対しては厳しく責任を負う。

変革のビジョンを描く際に大事なことは、まず自社の本質的な強みは何かということをよく見極めることです。自社の強みとまったく関係のないビジョンを描いて、そこに一足飛びに行こうとしても無理です。自分の出身母体だけでなく、会社全体として自社が持っている強みを見極めること。それが、変革を成功に導く出発点となります。

昨今、ESG(環境・社会・企業統治)やSDGs(持続可能な開発目標)のコミュニティでは、長期目標から逆算し、いまなすべきことに取り組む「バックキャスティング」アプローチの重要性が語られています。

酒井:KPMGが主要国の取締役を対象に実施したESGに関する調査リポート(2018年発行)によると、「ESGの長期的な企業業績への価値を認識していない」と回答した日本の経営層はまだ3割以上ある一方で、「ESGは企業のコアビジネスと統合していないが必要だと考える」と回答した割合は、グローバルの14%に対して日本は35%と高くなっており、ESGの重要性が日本企業においても認識され始めてきたようです。最近も、大手商社が発電に使う燃料用石炭の鉱山事業から撤退する方針を決めるなど、ESG投資を強化している機関投資家の動きも考慮した事例が出てきており、今後もこの流れは強まっていくものと思われます。

森:SDGsは目標達成の期限を2030年に設定しており、今後10年以上にわたってグローバルな共通言語となるでしょう。企業経営において長期的観点から「バックキャスティング」アプローチを採用する際には、SDGsが目指すゴールを自社の長期ビジョンの指針とすることが、今後ますます重要になると思われます。

世界経済フォーラムの2017年の年次総会(ダボス会議)では、SDGsが達成されることで12兆ドルの経済価値がもたらされるという試算が公表されました。企業がその本業を通じた社会的課題の解決を目指すことで、大きな成長機会を得る可能性が高いということです。

その点からも、今後は社会的課題を解決しながら事業成長を同時に実現していく企業が、市場からも社会からも高く評価される時代になることが予測され、CSV(共通価値の創造)に基づく経営戦略がより重要になってくるでしょう。

酒井:KPMGでは、国連グローバル・コンパクト(UNGC)と連携し、産業別のSDGs導入手引きといえる「SDG Industry Matrix」という事例集を発行しています。こうした手引きも、社会的課題解決に向けてのイノベーションを推進していくためのツールとして活用していただければと思います。