Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

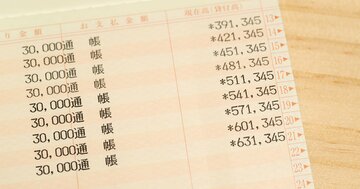

毎年夏から年末は相続税の税務調査シーズンといわれる。国税庁によると令和元年事務年度の相続税の実地調査数は1万635件、うち9072件が申告漏れ等を指摘され、重加算税等が付加されている。では、税務調査を避けて相続税対策する鉄板の方法とは?(税理士、岡野雄志税理士事務所所長 岡野雄志)

相続税の税務調査が

コロナ禍でも油断禁物の理由

日本の2020年は、新型コロナウイルス第1症例発生とともに明けた。すぐにでも制圧されるかと思いきや、1年半以上たった今も終息の気配はない。むしろ変異種という憑依を伴いながら、世界を席巻している。外出自粛の徹底が叫ばれる中、税務調査も動きが鈍いだろうと高をくくってはいけない。

これまでアナログ一辺倒とみられていた国税局や税務署の税務調査は、アフターコロナ、ウィズコロナ時代を見据え、デジタル化へとすでに始動している。

以前のコラム『相続税申告する人が絶対に知っておくべきこれからの税務調査』でも説明した通り、菅政権の「デジタル化推進」の下、国税庁・税務署もデジタル化を進めている。同コラムで触れたように、20年10~12月、NTTデータと提携し、金融機関とのオンライン実証実験を実施した。

NTTデータ提供による預貯金等照会業務のデジタル化サービス「ピピットリンク」を介し、東京・仙台の国税局、神奈川県内10カ所・福島県内18カ所の税務署、協力銀行4行をオンライン化。抽出した対象者の口座の有無、残高、取引履歴、支店名等の調査・照会を電子データでやり取りし、検証を行った。

個人情報保護対策などの課題はあるが、国税局・税務署と金融機関とのオンラインが実現化すれば、税務調査の事務業務は圧倒的に効率化されるであろう。相続税の過少申告や無申告が疑われる件について、被相続人(財産を残して亡くなった方)や相続人の口座のありかや入出金が把握しやすくなるからである。

また、コロナ禍で企業にはリモートワークやリモート会議が浸透してきたが、国税庁も20年7月から大規模法人を対象に「リモート調査」をすでに実施している。21年6月にアップデートされた国税庁『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション』には、Web会議システムなどを利用したリモート税務調査の取り組みが紹介されている。

しかし、慌てることはない。税務調査のデジタル化普及にはまだ時間を要するであろう。また、相続税の税務調査が入る可能性は申告後半年~2年が多く、申告期限より5年以内というリミットもある。

とはいえ、のんびりもしていられない。相続が発生してからでは、相続税対策や税務調査対策が間に合わず、相続人が苦労したり、もめたりするのをどれだけ見てきたことか……。いつかは家族や自身も被相続人となるのだから、やはり生前のうちに対策を打つことが基本中の基本、鉄則中の鉄則なのである。