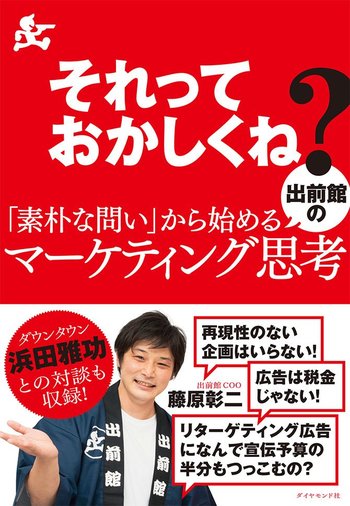

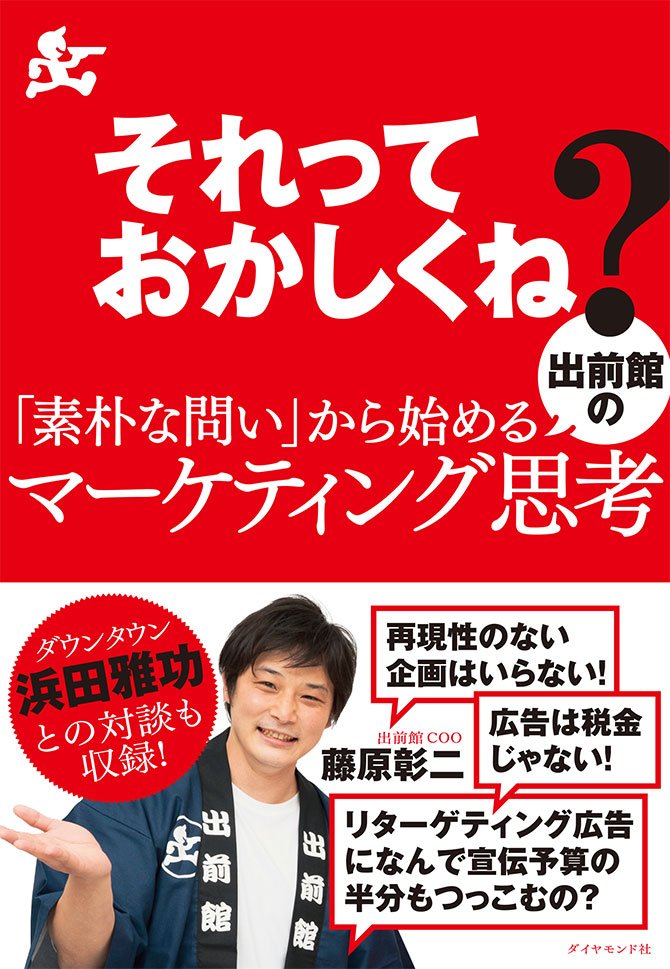

2020年3月、外資企業の大攻勢に苦しむ「出前館」に、30代の若きマーケターがやってきた。元キックボクサーにして、15年間にわたりネット広告やマーケティングの世界に身を置いてきた藤原彰二氏。DX(デジタル・トランスフォーメーション)を積極的に進め、IT業界で注目される人物だ。同年6月には同社ナンバー2の取締役/COOに就任して大胆な社内改革を敢行。ダウンタウン浜田雅功を起用した「スーダラ節」の替え歌CMを世に送り出し、売上・利用者数・加盟店数の飛躍的な拡大につなげた。そこまで明かして大丈夫? というくらい出前館の改革を詳細に記した藤原氏初の著書『それっておかしくね? 「素朴な問い」から始める出前館のマーケティング思考』(ダイヤモンド社)から、組織改革のヒントを学ぼう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

DX時代に鍵を握るのは「尖った人材」

IT化が進み、業務フローがDX化を余儀なくされている現在では、「尖った人材をどれくらい抱えられるか」が会社成長の鍵です。

なぜかというと、その尖った人材が作りあげた仕組みや方法論に「再現性」さえあれば、「平均値を取った」人材はいらないからです。再現性とは、「同じ条件下で同じことをすれば、同じ結果が得られる」ということ(マーケティングの最重要概念なので、覚えておいてください)。

たとえば、能力のある誰かが、ウェブサービス上ですごくコンバージョンレート(購入、資料請求、会員登録などのアクションに至る率/CVR)が高い申し込みフォームを作ってしまえば、以降はそのフォームが十二分の働きをしますよね。

極端な話、超優秀なAIエンジニアが1人入社してくれれば、その人が作ったモデルで機械学習させればいいのです。

「DX」とか「フードテック」みたいな言葉の語感からして、「安定して同じパフォーマンスを出す優秀な部品の定期供給」をイメージする人もいるかもしれませんが、完全に逆です。

IT化、デジタル化が進んだ業務においては、人材は「優秀で尖った人の少数精鋭」に越したことはありません。何かの能力に特化した一握りのすごい人材が、会社全体を支えていく時代なのです。

そういう尖った人は、平均値ではないだけに苦手な分野もしっかりありますが、そうだとしても「得意なものをより伸ばす」ほうが、その人の総合的な人材価値は上がる。そういう方針をもって、僕は人事にも積極的に口を出しています。

普通の会社では「君は積極的なんだけど、雑なんだよね」とダメ出しされたりしますよね(僕も言われたことがあります)。でも、「積極的」と「雑にしない」の両方は無理です。

尖った彼らに僕は、「100回失敗していいから1回ホームランを打ってほしい」とよく言っています。「100回までは僕が責任を取る」と。大事なのは同じ失敗をしないこと。失敗したら共有すること。失敗を隠さないこと。それさえ守っていれば、100通りの失敗でも構いません。僕も失敗して、昔の上司に庇ってもらった経験があります。

外から見れば「尖った人材」は扱いづらい印象を持たれるかもしれませんが、僕はそういう人たちのマネジメントにはかなり時間を割く覚悟で、あえて集めに行っています。

会社は箱、肝心なのはそこで働く人材なので、会社を根本的に変えるには採用段階での考え方を根本的に変える必要があります。これに気づき、かつ実行している企業は意外と少ないのではないでしょうか