なぜ片脚だけで10キロもある重たい体を私たちは自由に動かすことができるのか? なぜ涙と鼻水は一緒に出てくるのか? そんな人体の機能や面白さのほか、医学の偉人の物語、ウイルスや細菌の発見やワクチン開発のエピソード、現代医療にまつわる意外な常識を、書籍『すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険』では具体的にわかりやすく解説していきます。医学を扱う教養書として異例の大ヒットとなっている本書がどのように生まれたのかをまとめた前編につづき、この後編では、読者がどこから読んでも楽しめる「人体の雑学書」にするためにどんな工夫が散りばめられているのか、引き続き担当編集者の田畑博文さん(ダイヤモンド社)に聞いていきます。(書籍オンライン編集部)

「人体&医学入門」に必要な3要素

――発売から約1年で7刷16万部のベストセラー書籍『すばらしい人体』は下記のような全5章で構成されています。この目次構成はスムーズに決まったのでしょうか。

2章 人はなぜ病気になるのか

3章 大発見の医学史

4章 あなたの知らない健康の常識

5章 教養としての現代医療

田畑博文(以下、田畑) 「人体&医学入門」として必要な要素は、3つだと考えました。それは、人体、医学、現代医療の知見についてしっかり言及されていることです。

『すばらしい人体』(山本健人著、ダイヤモンド社、定価1870円)

『すばらしい人体』(山本健人著、ダイヤモンド社、定価1870円)

そこで、山本さんと意見交換しながら、上記の章立てとしました。

また、各章の中は、短いエッセイ(1本当たり4~10ページ)をたくさん並べることでどこからでも読めるようにしました。

――3章の医学史はもちろんですが、全編にわたって医学の発展に貢献した「人」のストーリーが多く盛り込まれていた点も、読みやすく、医学が少し身近にも感じられた気がしました。

田畑 ありがとうございます。人体の身近な疑問やトリヴィアルな話題(小ネタ)からはじめること、また、細菌が病気の原因になることを証明したロベルト・コッホ(1843~1910年)や、全身麻酔を生み出した華岡青洲(1760~1835年)など、医学の発展に尽くした人物にスポットを当てることも心がけました。

医学や人体の知識をただ伝えるだけだと、情報の羅列になり、無味乾燥になってしまうこともあるので、その背景にある“人間”の存在を感じられる本にしようと意識しました。

人間を伝えるために、イラストは、素晴らしい人物肖像を描く竹田嘉文さんに依頼しています。

左から、古代ギリシアの医師で科学的な医学の基礎を築いたヒポクラテス。自然発生説を覆し、腐敗が微生物の作用と突き止めて飲料を加熱・殺菌する手法を発明したパストゥール。エイズの原因となるウイルスをモンタニエとともに発見したバレ=シヌシ。(イラスト:竹田嘉文)

左から、古代ギリシアの医師で科学的な医学の基礎を築いたヒポクラテス。自然発生説を覆し、腐敗が微生物の作用と突き止めて飲料を加熱・殺菌する手法を発明したパストゥール。エイズの原因となるウイルスをモンタニエとともに発見したバレ=シヌシ。(イラスト:竹田嘉文)

ヤンデル先生が気づいた各章の裏テーマ

――各章には実は裏テーマがある、と聞いたのですが?

田畑 はい。「すばらしい人体」は読みやすくするための工夫をほどこしていることで、「人体の雑学書」だと思われることもあります。間口が広く楽しんでもらえる本を目指しているので、嬉しいことなのですが、実は、目次はこのような構造になっています。

2章 人はなぜ病気になるのか ≒ 病理学(医大3年生)

3章 大発見の医学史 ≒ 医学史と感染症学と基礎医学研究(医大1~3年生)

4章 あなたの知らない健康の常識 ≒ 臨床医学と生理学(医大2年生、4年生)

5章 教養としての現代医療 ≒ 臨床医学の中の治療学と病棟医学(医大5年生、6年生)

読者の方にそれを意識していただく必要はないものの、実は医学の入門書としてのしっかりとした構造をもっています。

余談ですが、実はこのことに気がついた人がいました。それがヤンデル先生(病理医ヤンデル@Dr_yandel)で、Twitterや書評で見事に指摘されており、山本さんと「さすがヤンデル先生」と唸りました。

「脾臓ってどこにある?」

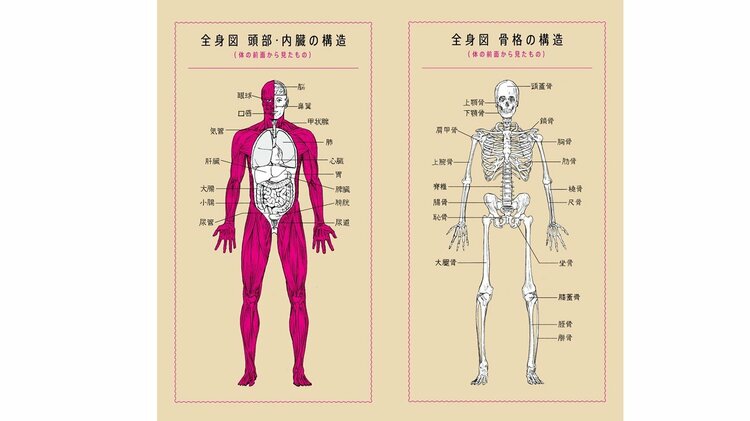

――本書の冒頭には、人間の骨格と筋肉・内臓のイラストが、表裏カラーのジャバラ(横長の紙を折り畳んだもの)口絵として入っています。主な骨や臓器の名前が記されていて、中学校の理科の実験室やマッサージ屋さんに貼ってある絵を思い出しました。

田畑博文(たばた・ひろふみ)

田畑博文(たばた・ひろふみ)ダイヤモンド社書籍編集局第3編集部 副編集長

大学卒業後、編集プロダクション、出版社2社を経て2019年入社。担当書籍は『若い読者に贈る美しい生物学講義』『とてつもない数学』『16歳からのはじめてのゲーム理論』『死の講義』『世界史は化学でできている』『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』『すばらしい人体』『超圧縮 地球生物全史』など。

田畑 山本さんの原稿は、読者が共感するポイントを上手に設定しながら、文章のテンポが良く、面白くて、わかりやすくて……と完成度がものすごく高かったので、ほとんど手直しの相談はしていません。

校正や図版も順調に進んでいたのですが、再校の終盤に何度目かの通読をしながら、「何かが足りない気がする……」と感じました。

山本さんの原稿は先ほど申し上げたように素晴らしいものだったので、このように感じるのは、編集者(私)が何かを見落としているのだろうと思ったんです。

「人体・医学の入門書」として、読者に提供する「読書体験」は、これで充分なんだろうか……? 作業する手をとめて、数日間考えているうちに、「入口」と「出口」の作り方が不十分なのだと気がつきました。

――「入口」と「出口」ですか?

入口の不十分さとは、人体の本や医学の本になじみのない読者が本書を読むときの「見取り図、地図が用意されていない」という問題点です。

橈骨、尺骨、脾臓、肝臓……。読者は本文のなかで様々な人体のパーツの記述に出会いますが、意を尽くした文章で説明されてはいても、人体のパーツはどこに何があるのか、たとえば、「脾臓ってどこにある?」と聞かれても、「お腹の中にあるよね……」くらいのことはわかっても、私も含めた一般の人は、それ以上の説明はできないのではないだろうかと思いました。

「この本では、人体の全体の構造を視覚化する必要がある!」と、今更ながらに気がつき、本の冒頭に、骨格や内臓などの構造が一覧できる「全身図」のジャバラをつけることしました。

制作日程はぎりぎりになってしまいましたが、イラストレーター竹田嘉文さんによる見事な「全身図」はぜひ見ていただきたいです。

本書の巻頭についているカラージャバラの全身図

本書の巻頭についているカラージャバラの全身図拡大画像表示

――あのジャバラで、骨や臓器の名前と位置がわかるので、本文を読んでいて不安なときにいつでも見返すことができますよね。あとは「出口」ですね?

田畑 「出口」は、次の世界を示すことです。教養ジャンルの入門書の役割は、この本の向こうに豊穣な学問の世界がひろがっていることを示すことだと考えています。

「『すばらしい人体』は面白かった!」だけでは、あまりにももったいないので、次の一冊を読むきっかけが生まれればという意図で、巻末には「読書案内」をつけました。医学、人体ジャンルには面白い本がたくさんあるので、山本さん推薦の良書と、ぜひ出会っていただけると嬉しいです。