新入社員をほめるときに守るべき唯一のルール

仕事の質や量よりも、貢献度合いに感謝すること

心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100#05

田中弦

ビジネスの世界で注目を集める「心理的安全性」という言葉。その重要性は分かっているけれど、具体的にどのようなコミュニケーションで心理的安全性の高い環境を整えればいいのか分からないリーダーも多いのではないでしょうか。そんな問題を解決する教科書が『心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100』です。本書では実際のオフィスで使われた声かけ1000万件超のうち、特に効果の高かった100件を紹介。NG表現とOK表現の言い換え例を見せながら、心理的安全性を高める声かけを理解していきます。本連載では、『心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100』で掲載した声かけをピックアップして掲載。まずは具体的な事例紹介に入る前に、「そもそも心理的安全性とは何か」について解説した文章を、『心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100』から抜粋して紹介します。

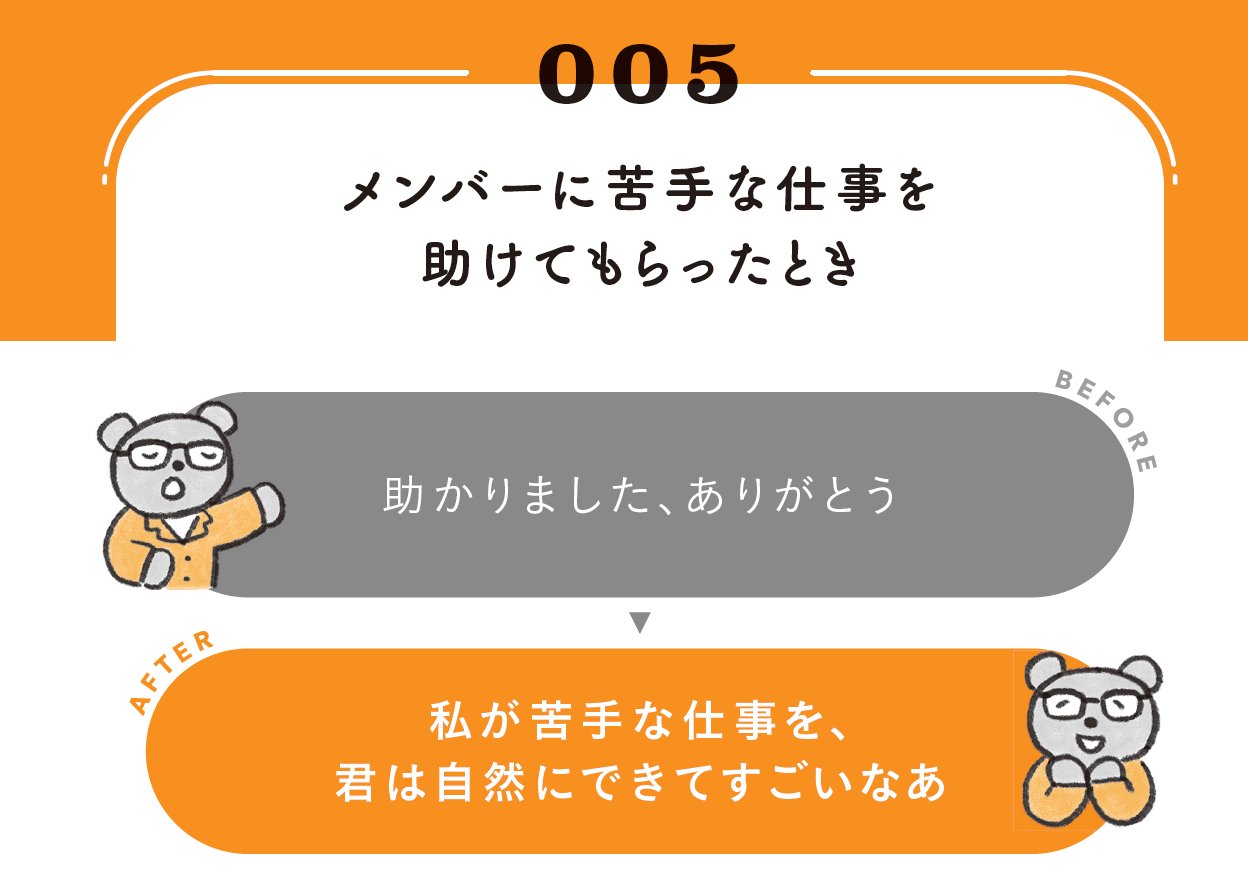

苦手な仕事をメンバーに助けてもらったとき、リーダーが「いやあ、助かったよ」とお礼を言う場面をたくさん見てきました。この言葉に問題はありません。ただ、それをもっと心理的安全性を高めることに役立つ声かけにすることもできます。

近年、「ダイバーシティ」という言葉が当たり前のものとなり、多様性を尊重することが求められています。多様性を活かした経営の成功例を目にすることも多くなりました。

心理的安全性を考える上でも、多様性は大切です。年齢や役職に関係なく、誰しも、長所と短所、強みと弱み、得意なことと苦手なことを持っています。そうした「違い」を尊重し合って、凹と凸を組み合わせるようにすると、組織の心理的安全性は高まります。

その際にポイントになるのが、メンバー間でフラットな人間関係を作ることです。リーダーとメンバーの場合なら、その関係性が「上下関係でなく、役割の違いにすぎない」という認識を共有しましょう。それに合わせて、コミュニケーションも可能な限り「フラットさ」を確かめ合うものにしてください。

今回のシチュエーションなら、リーダーは「自分にも苦手なことがあること」と「メンバーと同じように、リーダーも『助けられる』側にもなること」をメンバーに伝えると良いでしょう。

例えば苦手な仕事について、あえて「私が苦手な仕事」と表現して言及するのです。弱いところは「弱いところ」としてメンバーに認識してもらう。その方が、関係がフラットになります。

ただ「助かりました、ありがとう」と伝えるより、助けてくれたメンバーに「私が苦手な仕事を、君は自然にできてすごいなあ」などと称える言葉を投げかけてください。すると、「リーダーを助けた」「組織に貢献できた」という実感がメンバーの中に育ちます。これが自己肯定のきっかけになります。

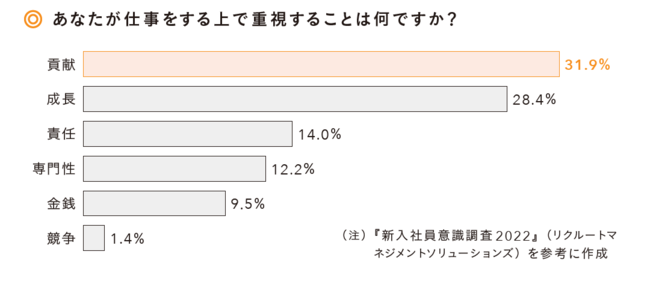

リクルートマネジメントソリューションズの「新入社員意識調査2022」によれば、新入社員の仕事で重視する1位は、貢献(人の役に立つ、感謝される)となっています。責任、金銭、競争といったものよりも貢献を重視するという価値観です。

このことからも、特に若手社員と対話をする上では、貢献に対する感謝と貢献欲求を満たすことが重要だということが分かります。

「こういうことをすれば自分は役に立てる」という実感を持ったメンバーは、自らの強みやチーム内でのニーズも理解し、そこにも自信を持てるようになります。

あなたの会議では、「シーン現象」が起きていませんか?

「では、ほかに意見はあるかな?」

「シーン……」

「ほかに意見もないようなので会議を終わります」

このような会議が日々、多くの会社で行われているのではないでしょうか。あまりに日常的なシーンすぎて、何がおかしいのか分かりにくいかもしれません。

多くのリーダーは、会議に参加するメンバーから多様な意見が出ることを期待しています。それなのに、結局は沈黙が会議を支配し、何も意見が出てこない――。こんな「シーン現象」を無視して、そのまま進んでもいいのでしょうか?

実はこういった会議は、組織の心理的安全性が低い証拠です。

心理的安全性が低いから、メンバーは意見を持っていても言い出せないのです。

それはなぜか?

メンバーが恥ずかしがりなわけでも、企画案に賛成しているわけでもありません。それは、あなたの組織が「沈黙を選んだ方が得」な組織だからです。リーダーであるあなた一人が悪いのではなく、長年の蓄積、組織の風土がそうさせているのです。

心理的安全性とは簡単に言うと「自分の考えや意見などを組織のメンバーの誰とでも言い合える状態」。近年は人的資本経営が重要視されています。これは「資本であるすべての人を活かしきる経営」と表現できます。

「シーン……」となる組織と、活発な発言が展開されて多くの社員が活躍する組織では、今後、競争力が大きく異なってきます。元来、日本企業は組織の力や改善の力が優れていました。すべての人の力を活かすことができていたのです。

誰しも、変わることができます。組織だって変われるのです。その一歩として、何か新しい制度などを次々とつくるのではなく、まずは心理的安全性を高め、人間関係の土台を作りませんか、というのが私の提案です。

本書ではさまざまな悪い声かけと、良い声かけを収録しています。どのページから読み始めても発見があるようにつくりました。ぜひご一読ください。

田中弦(たなか・ゆづる)

Unipos株式会社代表取締役社長

1999年にソフトバンクのインターネット部門採用第1期生としてインターネット産業に関わる。ネットイヤーグループ創業に参画後、2001年に経営コンサルティング会社、コーポレイトディレクション入社。2005年、ネットエイジグループ(現ユナイテッド)執行役員。モバイル広告代理店事業の立ち上げに関わる。2005年Fringe81株式会社を創業、代表取締役に就任。2013年3月マネジメントバイアウトにより独立。2017年8月に東証マザーズへ上場。同年に「発見大賞」という社内人事制度から着想を得たUniposのサービスを開始。2021年10月に社名変更し、Unipos株式会社の代表取締役社長として、感情報酬の社会実装に取り組む。

【本書のポイント】

①心理的安全性の高いチームが作れます

②メンバーにどんな言葉をかければいいのか分かります

③想定外の「ハラスメント」を避けることができます

④チームの結束力が高まり、業績が上がります

⑤読んだその日から、実践できます

【売上高132%増】 【離職率27%減】

【現場力アップ】 【ミス、トラブル激減】

たったひと言葉で、組織が生まれ変わる!

JT、アース製薬、信金中央金庫、メルカリ、Sansan……

345社1000万件超の声かけから導き出した結果を凝縮!

一瞬で生産性が上がり、結束力が高まる魔法の言葉とは?

これからの働く環境には、「心理的安全性が欠かせない」。それは、多くのリーダーが理解しています。

しかし!!! 果たして、どんな言葉をかけると心理的安全性は高まるのでしょうか? 現場で不安を抱えているリーダーも多いはずです。

本書を読めば、その答えが一発で分かります。

本書は、従業員同士で評価し合い、互いに報酬を送る仕組み「Unipos(ユニポス)」というサービス上で、実際に交わされた1000万件以上の声かけの中から、最も効果のあった声かけベスト100を紹介しています。

「若手社員にどんな言葉をかければやる気になるのか?」

「チームの結束力を高めるには何と話しかければいいのか」

もうそんな風に迷うことはありません。現場に立ったリーダーが、読んだその日から実践できる、心理的安全性を高める声かけが本書には盛り込まれています。

■声かけ事例はすべて「言い換え」で紹介しています

×大丈夫 → ○つまずいているのはどのあたり?

×大変そうだね → ○頑張っているね

×お疲れ様 → ○今日はどうでしたか?

■心理的安全性に詳しい9人のプロフェッショナルのコラムを収録

仲山考材株式会社代表取締役、楽天グループ株式会社楽天大学学長の仲山進也さん

株式会社ZENTech取締役の石井遼介さん

株式会社エリクシア代表取締役の上村紀夫さん

株式会社人材研究所代表取締役の曽和利光さん

株式会社チームボックス代表取締役の中竹竜二さん

エール株式会社取締役の篠田真貴子さん

オムロン株式会社インキュベーション推進本部シニアアドバイザーの竹林一さん

早稲田大学商学部准教授の村瀬俊朗さん

Zホールディングス株式会社Zアカデミア学長、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部長の伊藤羊一さん

■目次■

第1章 リーダーとメンバーの信頼関係を築く声かけ

第2章 ミス・トラブルを防ぐ声かけ

第3章 突然の退職を防ぐ声かけ

第4章 会社のカルチャーになじむ声かけ

第5章 メンバーを育てる声かけ

第6章 イノベーションが生まれる声かけ

第7章 部門間の衝突をなくす声かけ

第8章 階層を超えて届ける声かけ

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock