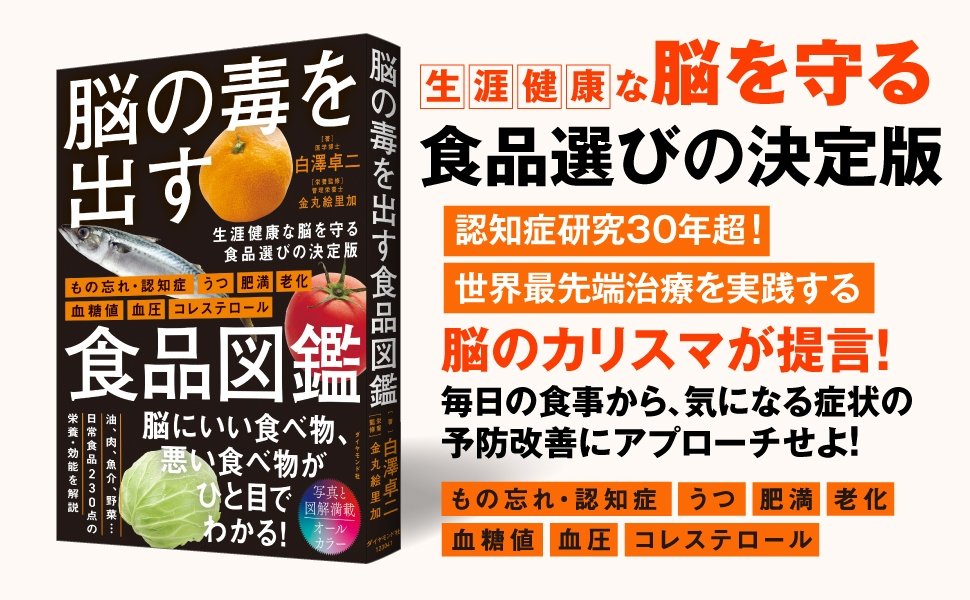

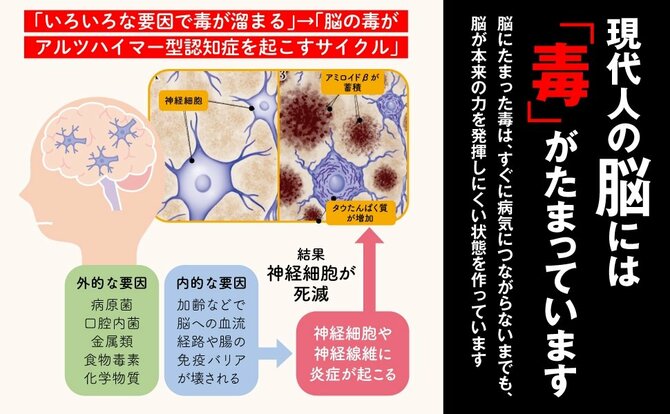

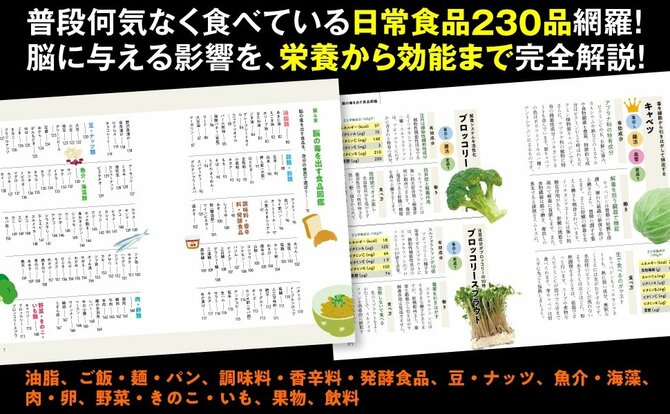

集中力が続かない、もの忘れが増えた――そんな変化を「年齢のせい」と思っていませんか。じつはそれ、“脳にたまった毒”が原因かもしれません。認知症専門医が警鐘を鳴らすのは、日常的に口にする食品が脳の働きをにぶらせる「毒」を生み出しているという事実。『脳の毒を出す食品図鑑』(医学博士・白澤卓二著)では、脳に負担をかける食品と、逆に“脳の毒を出す”食品・メニューを豊富な図解とともに紹介。食事を変えれば、脳はよみがえる――その新常識を医学的知見と実践的な食生活アドバイスからひもときます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

睡眠をしっかりとって脳から毒を出す

脳は、起きている間に、千数百億個もの神経細胞が、細胞と細胞を絶えずつないで、情報のやりとりをしています。

これに使われるエネルギーは、体全体の20%を占めるといわれます。起きている時間が長ければ長いほど、脳のエネルギー消費が増え、働きは低下していきます。

夕方以降になって、「集中力が切れた」と感じるのも、脳が疲れている証拠です。

夜間に行われる

脳の清掃作業

脳は、起きている間、神経と神経をつなぐネットワークが活発に働いています。

しかし、寝ているときはそのネットワークも縮小し、そのすき間に、脳を守る脳脊髄液(のうせきずいえき)が流れ込んでいきます。

この脳脊髄液が流れることで、脳の老廃物や毒の排出を活発にしているのです。

つまり、睡眠中こそ絶好の毒出しタイム!

朝、「あー、よく寝た」とスッキリ目覚められたら、寝ている間に、前日に入った毒が、きれいに掃除された証しです。

オランダの研究によると、20代であっても、徹夜をした翌日に計測するとアミロイドβが増えることがわかっています。

また、ベッドに入っても眠れない時間がいつも長い人は、すぐに眠れる人に比べ、アミロイドβがたまる危険性が、5倍以上も高いことがわかっています。

さらに、睡眠時無呼吸症候群も問題です。睡眠中に気道がふさがって、いびきと数十秒間の呼吸の停止がくり返される睡眠障害ですが、このとき、脳には、酸素がとぎれとぎれにしか届かず、脳血管への負担も大きくなります。

認知症の予防のためにも、いびきが気になる場合は、専門医を受診してください。

睡眠に入る前の

準備をする

記憶は寝ているときに定着します。

最低でも7時間の睡眠時間を確保したいものです。

よい睡眠を確保するためには、寝る前の行動が大切です。

夕食は寝る2時間前には終わらせ、入浴後すぐに寝ないで、静かな音楽を聞く、軽くストレッチするなど、リラックスして過ごします。

部屋は暗めにし、寝酒やスマホを見るなど、脳を興奮させる行動は避けてください。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。