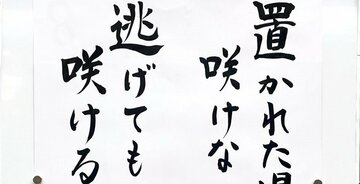

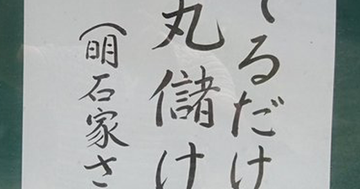

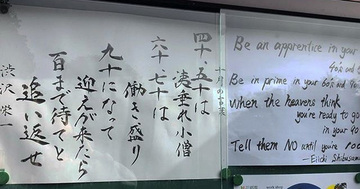

妙円寺(東京) 投稿者:@renkouzan [2022年9月28日]

妙円寺(東京) 投稿者:@renkouzan [2022年9月28日]

脳みそのしわが表面積を増やすように、心にも凸凹があった方が、共感する力は増すのかもしれません。誰でも経験する別離の哀しみが、心の器を大きくする。お釈迦さまの逸話から、そのことを感じ取ってください。(解説/僧侶 江田智昭)

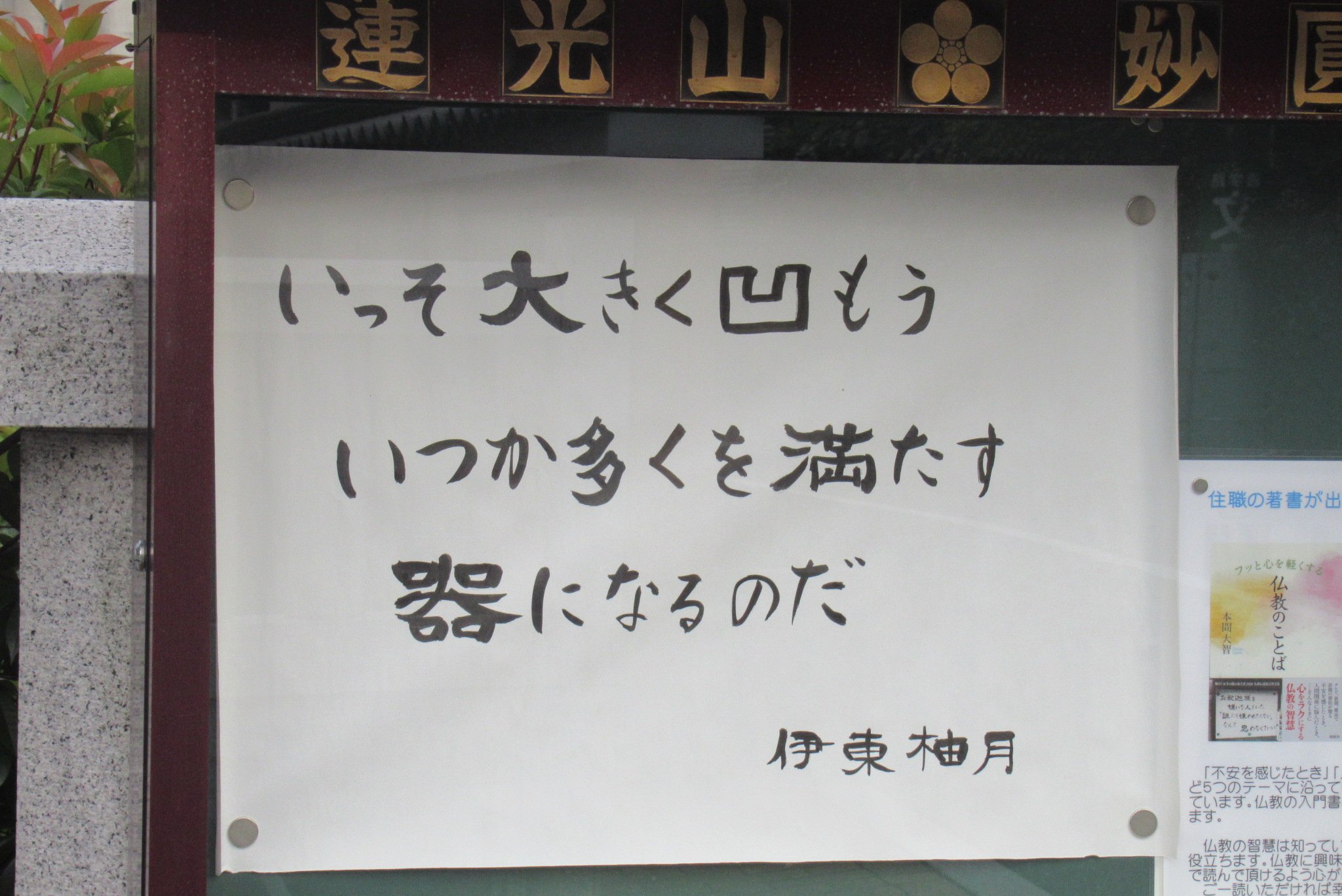

凹むことで、共感する余裕が生まれる

これは、伊東柚月さんの五行歌集『青の音階(スケール)』(市井社)の中に出てくる言葉です。気分が落ち込んで非常に悲しいとき、「凹(へこ)んだ」と私たちはよく表現します。誰しも大きく凹むような経験を人生の中でしたくはありませんが、仏教の説話の中には、さまざまな悲しみを抱えた人々が登場します。

『ダンマパダアッタカター』という経典の中に、キサーゴータミーという母親のエピソードがあります。彼女はある日、生まれて間もない大切なひとり子を亡くしてしまいます。大きな悲しみに打ちひしがれている彼女に対して、周りの人々は大変気の毒に思い、お釈迦さまに会いにいくように勧めました。

お釈迦さまの前でも変わらずに嘆き悲しんでいる彼女に対して、「死者の出てない家から白いケシの実をもらってきたら、生き返らせてあげますよ」とお釈迦さまはおっしゃいました。彼女は大いに喜んで、さまざまな家を回りますが、なかなかうまくいきません。ケシの実を持っていたとしても、必ず死者が出ていたのです。歩き疲れてしまった彼女は、「どんな家庭も死の悲しみを抱えており、人間は死から免れることができない」と悟り、お釈迦さまの下でついに出家することになりました。

このエピソードは多くの教訓を与えてくれます。まず、「悲しみの極限の中にいるときは、たとえ本人にとって役に立つ正論であっても、アドバイスは耳に入ってこない」ということです。お釈迦さまはそのことが分かっていたので、ケシの実を探して来るように命じたのでしょう。悲しみの極限状態にあった彼女に対して、言葉では伝わりづらいため、時間をかけて行動させる中で真理に気付かせたのです。

そして、嘆き悲しむ彼女に対して、お釈迦さまは何も言いませんでした。おそらく、「悲しむべきときにはしっかり悲しまなければならない」と感じておられたのでしょう。これも一つのポイントだと思います。嘆き悲しむことは、その人にとって必ずしもマイナスばかりではありません。しっかり悲しむことは癒やしにもなりますし、似た悲しみを抱えた人々との共感力を育むことにもつながります。あるお寺の掲示板に「悲しみは人と人とをつなぐ」とありましたが、確かにそのような働きをもたらすことがあるのです。

仏教における「悲」には、「悲しむ」よりも「苦しみを取り除く」という意味があります。これはサンスクリット語の「カルナー」という言葉に由来し、「人々の苦しみを取り除くこと(抜苦)を願う心」を表すものです。ですから、仏教の文脈で使われる「悲」とは、必ずしもネガティブなものではなく、「他者を憐れむ優しさ」の意味が含まれているといえます。

悲しい体験(凹む体験)とは、ある意味喪失の体験であり、それを経験することによって、自分の心の中に余白が作り出されます。自分のことでいっぱいだった心の中に余白ができることによって、他者を思いやるゆとりができるのです。他者のミスなどを許せる人を「器の大きい人」と表現することがありますが、「器」という表現は心の余白とおそらく関係しているのでしょう。

どんな人も凹む(悲しい)体験を人生の中でしたくはありません。しかし、そのようなことに遭遇したとき、その体験は自分にすべての面でマイナスをもたらすわけではないことを頭のどこかで覚えておくことが大切でしょう。凹んだ経験は、いつかきっと他者を哀れむ優しさにつながっていくのです。