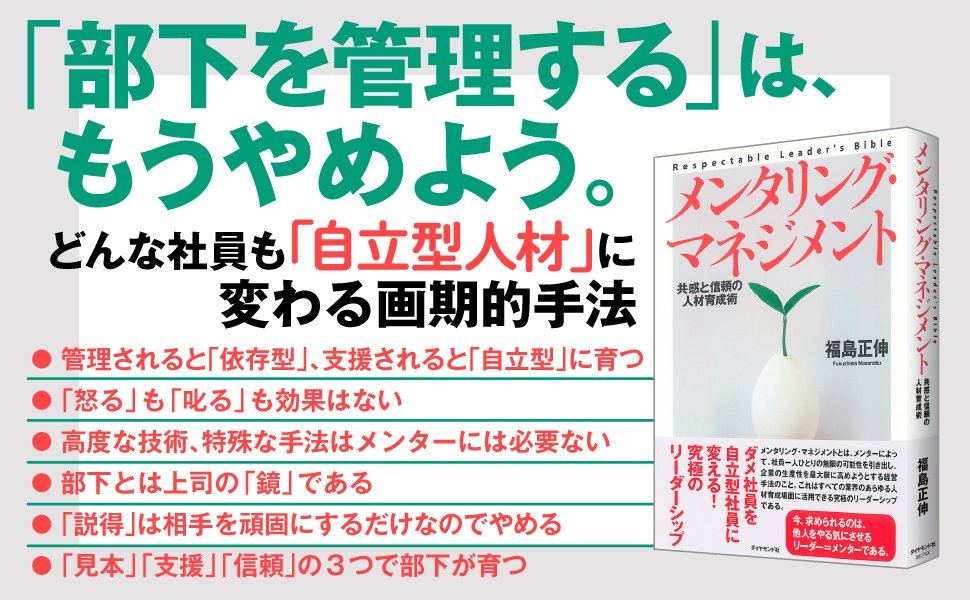

企業による新卒社員の獲得競争が激しくなっている。しかし、本当に大切なのは「採用した人材の育成」だろう。そこで参考になるのが『メンタリング・マネジメント』(福島正伸著)だ。「メンタリング」とは、他者を本気にさせ、どんな困難にも挑戦する勇気を与える手法のことで、本書にはメンタリングによる人材育成の手法が書かれている。メインメッセージは「他人を変えたければ、自分を変えれば良い」。自分自身が手本となり、部下や新人を支援することが最も大切なことなのだ。本連載では、本書から抜粋してその要旨をお伝えしていく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

管理型マネジメントでは「依存型人材」に育つ

言われなければ行動できない依存型人材を育成してしまうことは、経営効率を悪化させる大きな要因になってしまいます。

依存型人材は、目の前のことについて、指示した通りには行動しても、指示のない時や指示のないことについては、自分で判断して行動することはありません。

それによって、業務のあちこちで無駄な仕事や、無駄な時間が費やされることになります。

ルーティンで決まった仕事をこなすだけという場合には、さほど大きな問題ではないのですが、現代のような変化に富んだ不確実な経営環境の中では、管理者がすべての指示を一つひとつすることは実質的に不可能です。

それでも細かく指示をしようとすれば、管理者の負担は増えるばかりとなり、管理者の限界が仕事の限界になってしまうのです。

そうなるとスタッフが増えるほど、仕事はバラバラになっていくことになります。

また、依存型人材は相互に経営資源を共有しようとはしませんから、同じような仕事を、あちこちの部門で繰り返すといった無駄がなくなりません。

そもそも経営資源の共有化とは、システムの問題ではなく、意識の問題なのです。

自分が相手のために、自分の経営資源を提供しようとしなければ、共有化はできません。

新しいものに関心を示さない

さらに、依存型人材は、会社の新しいシステムや制度に対しては、まったく関心を示しません。

例えば、社員のやる気を活かそうと新規事業提案制度を創設しても、それを使って提案することはないでしょう。

あらかじめうまくいくことがわかっていないことや、成果が約束されていないことに対しては、リスクを感じるだけなのです。

依存型人材にとっては、新たに何かをはじめることよりも、今まで通り、過去に決められた通りであることが、行動の基準として重要なことなのです。

また、会社がどれほど活性化のために組織変革をしたとしても、効果はすぐになくなってしまいます。

新たな組織や制度の中で、指示を待っているだけになるからです。それによって、せっかくの組織変革の効果も、時間とともになくなっていきます。

依存型人材は、そもそも組織の活性化には関心がないのです。変化そのものが負担であり、面倒なことの一つでしかありません。

エネルギーを使うのは自分の利益を守る時だけ

会議などでも、自分から意見を言うことはありません。言われたことをやるのは得意ですが、自分で考えて自分から発言することは苦手なのです。

たとえ発言したとしても、自分が責任を取ることがないようにしか発言しませんから、会議の時間はひたすら長く、雰囲気は重苦しくなっていくだけになります。

しかし、自分にとって少しでも不利益になりそうなことに関しては、極端な拒否反応を示します。エネルギーを使うのは、目先の自分の利益を守る時だけなのです。

不満は言うが、改善する気はない

会社に対して不満を言いますが、本気でより良くしようとも思わないのでしょう。不満を言って終わりですから、いつまでたっても会社は変わらず、毎日不満を言い続けなければならなくなります。

不満を言っている時間もコストです。そして、不満ばかりを口にする人がいることで、職場の雰囲気も暗くなっていきます。それによって、会社全体の生産性は次第に低下していきます。

さらに、依存型人材は、目の前の仕事で手一杯で、全体的に物事を見ることができません。注意を受けても、自分の待遇条件に影響がなければ、すぐに意識から消え去ってしまいます。

そうなると、「どうしてこんなことが起こるのか」と思うような問題が、次々と会社の中に起こってきます。

しかし、それらの問題も、依存型人材にとっては関心のないことなのです。それなりに精一杯なのですから。

このように、依存型人材を育ててしまう管理型マネジメントは、その場限りの成果を求めてしまうので、結果的にはとても無駄の多いマネジメントとなり、企業を内から衰退させてしまうことになります。

だからこそ、「自立型人材」を育てる「メンタリング・マネジメント」が必要になってくるのです。