今、「学校に行かない子どもたち」が、とても増えています。小・中学校の長期欠席者は41万人(うち不登校が24万5000人・令和3年度)にのぼり、過去最高を更新しています。本連載では、20年にわたり、学校の外から教育支援を続け、コロナ禍以降はメタバースを活用した不登校支援も注目される認定NPO法人「カタリバ」の代表理事、今村久美氏の初著書「NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書」から、不登校を理解し、子どもたちに伴走するためのヒントを、ピックアップしてご紹介していきます。「不登校」という事象について考えるときに、本人へのケアという個人に着目した視点と、教育環境との相性や教育制度など、個人を苦しめている社会の側に視点をおいた考え方など、幾つかの視点があります。ここでは個人に着目した考え方の一つを本書から紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

原因究明はあまり意味がない

子どもが不登校になると、親としては「きっと何か原因があるに違いない! 原因が判明して解決すれば、またすぐに行けるようになるはず」と考えたくなりますよね。

けれども、これまでお伝えしたように、不登校の原因は複雑に絡み合っていることが多いもの。もちろん、明確な原因があることもありますが、すぐに出てこないなら、子どもに理由を問い詰めることには、あまり意味はないと考えたほうがいいでしょう。

子どもが漏らす「理由」は氷山の一角でしかない

大人でも、「最近、夫婦の関係がぎくしゃくしてるけど、いつから始まったんだろう……」とか、モヤモヤの理由が特定できないこと、ありますよね。

大学を卒業してすぐにNPOをつくって走り始めてしまった私も、この20年、思えばずっと壁にぶち当たり続けていました。分からなくなると、コンサルタントのような方に相談してみるものの、様々な資料で理路整然とした解決策を提案されても、なんだかしっくりこない……こういうことは常に起き続けます。

きっと本当の問題はもっと深いところにあるのに、私自身がうまく気づけておらず、相談の俎上に載せられていないのでしょう。

重要なのは、“自分でも気づけていない部分”なのです。

ましてや、子どもが自分の複雑な気持ちを、言語化するのは難しいもの。

「なぜ、学校に行けないの?」と、子どもを問い詰めれば、もしかして何か理由を話してくれるかもしれません。でも、それは海面からのぞいている氷山の一角のようなもの。自分でも言葉にできないモヤモヤとした思いが、水面下に広がっている可能性のほうが高いと考えて間違いないでしょう。

たとえば、不登校を経験したAさんは、小学校2年生の時に、ある日、突然、学校に行けなくなりました。そんな兆候はそれまで全くなかったので、家族は口々に「どうして行かないの?」とたずねました。が、当時のAさんは、理由をたずねられるのが嫌で、言葉で説明することもできませんでした。

しかし、20代になったある日、お母さんにこんな風に話しました。

「最近、思い出すんだけど、小学生の時、いつも大きな声で怒る先生がいたの。他の子が怒られてる時も、ずっと動悸がしてた。ある日の授業で、学校のベランダに花の種を植えることになったんだけど、私、種の処理の仕方を間違えてしまったの。このまま植えたら、私だけ芽が出なくなって先生に怒られちゃう。怖くなって種をこっそりベランダから捨てたの。でも、捨てたことがバレたらどうしようと思ったら、気になって気になって、さらに苦しくなって学校に行けなくなっちゃった……」。

大人からすれば、些細なことに見えても、当時の繊細なAさんにとっては、絶対に口に出せない秘密だったのです。

不登校のきっかけと休み続ける理由は別のことも

さらには当時、Aさんのお父さんがお母さんに「学校なんて行くのが当たり前なのに、お前の育て方が悪いんだ!」と怒鳴っていたり、祖父が毎日のように「あの子はなんで行けないんだろう」とお母さんに問いかけたりするのをAさんは耳にしていました。悩み苦しんだお母さんは、近所の人に相談し涙することもあったそうです。

そんな家族の様子が、さらにAさんを追い詰め、ますます身動きがとれなくなっていったのかもしれないと、今、Aさんのお母さんは振り返ります。

このように、子どもが学校に行けなくなったきっかけの出来事が、休み続ける理由と同じとも限りません。

もし原因が解決されても、気分がすぐれない日もあります。常に、子どもの心の状況も変化していきます。そんな中で、今学校に行けない原因を、子どもが言葉で説明することは、とても難しいことなのです。

原因の究明よりも、まずは休ませてあげることのほうが先決です。

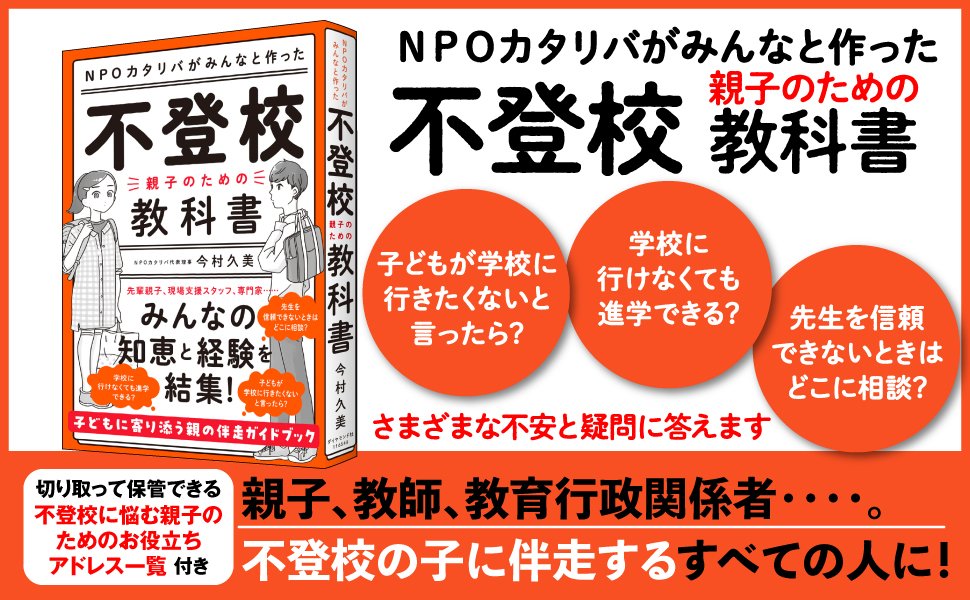

*本記事は、「NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書」から抜粋・編集したものです。