illustration 小迎裕美子

illustration 小迎裕美子

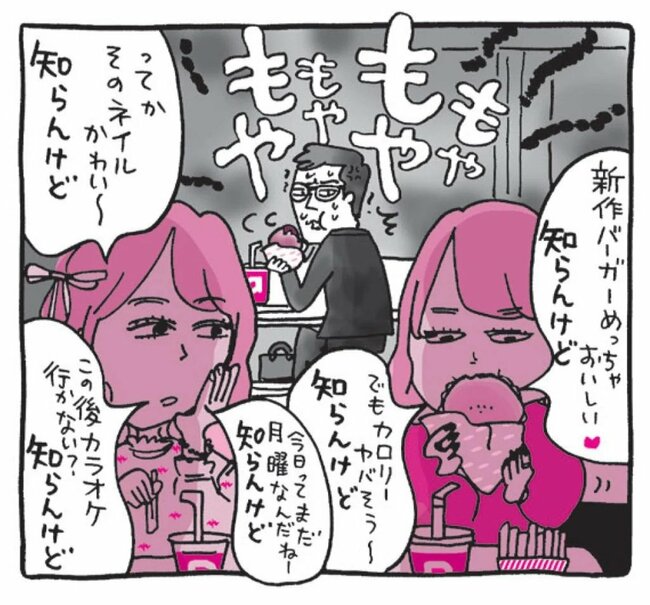

「知らんけど」が2022年のユーキャン新語・流行語大賞のトップ10入りを果たした。関西発祥の言葉だが、その“誤用”に関西の人々がモヤついているようだ。AERA2023年2月27日号から。

* * *

「関東の人が使う『知らんけど』はちょっと使い方が違う」

そうヤキモキするのは、大阪府東大阪市に住む女性(47)だ。応援するアイドルグループの一人が、「知らんけど」と言うようになったと気づいたのは、昨年秋頃。ラジオやトークイベントで不意に飛び出す「知らんけど」に違和感を抱いた。

「うまく言えないけど、関西人はもうちょっと責任を持って使っている気がするんです」

ぼそっと付け足すもの

語感がよく使い勝手がいいからか、昨年の新語・流行語大賞トップ10に選ばれた「知らんけど」。誰が使い始めたのかは不明で、受賞者は「使用者全員」と太っ腹だ。だが、昨今の使われ方が気になる人は他にもいる。都内に住む堺市出身の男性(38)も周囲が発する「知らんけど」にモヤモヤする一人だ。

「蕎麦屋でいいんじゃない?知らんけど」

「明日からしばらく雨らしいよ。知らんけど」

職場には何かと「知らんけど」を連発する同僚がいる。唐突すぎるし、蕎麦屋でいいかは自分で判断してほしい。天気は調べればすぐにわかるのに。

「細かい人間と思われたくないし、とりあえず『知らんのかい』と突っ込んでいます」(男性)

こうした違和感の正体はどこにあるのか。放送大学大阪学習センター所長で日本語学者の金水敏(きんすいさとし)さんは、「言葉だけを真似ているからではないか」と指摘する。

「関西弁の話術では話し手と受け手がいて、それぞれボケてツッコむという全体の流れがあります。『知らんけど』もまったく知らないわけではなく、話したいことをいろいろ話した後に、ぼそっと付け足すものなんです」

つまり、会話の前後が肝心で、テンポよく話を続けた後に「知らんけど」を使うのがセオリー。取って付けたような「知らんけど」に関西人が違和感を抱くのも「自然なこと」だという。

「そもそも関西では、責任を放棄する投げやりな使い方はごく少ないと言えます」(金水さん)