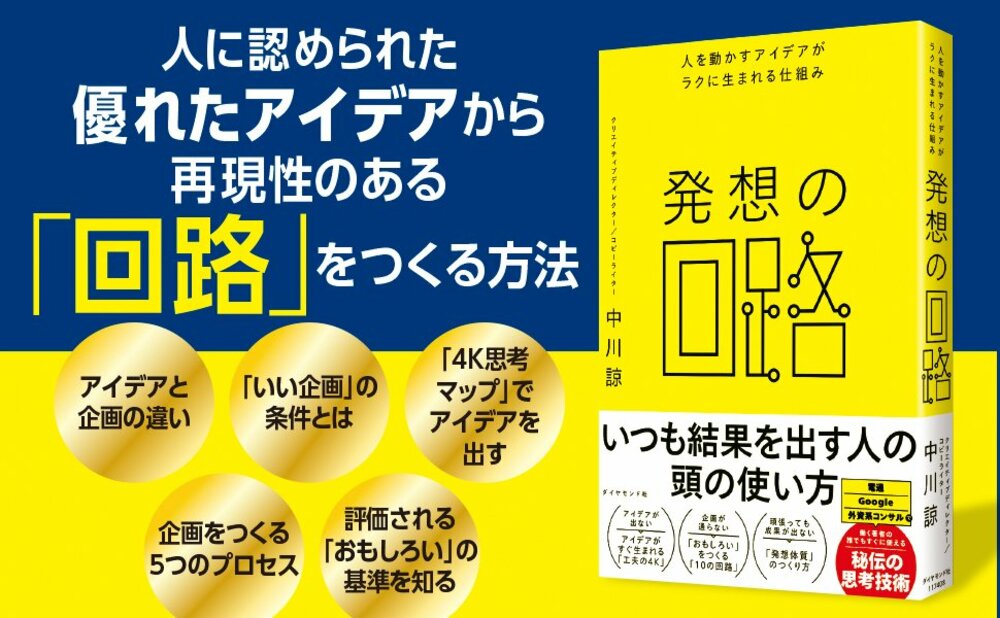

あなたの周りにも、一人は「アイデアマン」と言いたくなる人がいるのではないだろうか。次々と新しいことを提案したり、改善案を出したりと、とどまることを知らない人だ。そうではない身からすると、つい「センスのある人は違うね」「特別な思考回路を持っているんだろうね」と言いたくなる。しかし、「発想力は、生まれ持ったものではなく、高めることができる」と指摘する人がいる。『発想の回路』の著者・中川諒氏だ。「発想体質」になることで、発想力を豊かにすることができるのだという。本記事では、その方法について、本書の内容をもとにご紹介する。(構成:神代裕子)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

発想力はセンスではなく、姿勢

発想力はセンス。そう思っている人は少なくないだろう。

「アイデアを出すのが得意な人」がいるように、苦手な人もいる。適材適所でいいじゃないか、と筆者も思っていた。

しかし、どのような仕事でも、アイデアを出す必要があるシーンはあるものだ。企画に関係する部署に所属していなくても、「一人一案、業務の改善提案をするように」「この問題を解決するアイデアを出してください」なんて言われた経験がある人もいるに違いない。

そんなとき、アイデアを出すのが苦手だと、つい「私には発想力がないな」と思ってしまうが、本書の著者・中川諒氏は「発想力は磨ける」と主張する。

中川氏は、発想力は「状態」であり、「姿勢」であると語る。そして、それは体質と同じように、作れるというのだ。

AIの発達により失われる、新しい出会い

本書の中で、中川氏はいくつかの「発想体質のつくり方」について述べているが、今回はその中の一つである「自分の鮮度を意識する」を紹介したい。

新しいものに触れる、新しい知識を身につけることが発想力の助けになるというのは、誰でもなんとなく実感としてあるのではないだろうか。

しかし、中川氏は「今わたしたちは、自分をフレッシュに保つのが難しい時代に突入している」と指摘する。

その理由は、AIなどによるレコメンドやカスタマイズ技術の進化だ。

わたしたちはインターネットの発展により、膨大な情報を見ることができるようになった。それに伴って、自分にとって最適な情報が集まる技術も発達してきたのはみなさんもご存じの通りだ。

筆者も近年、このことに関しては危機感を感じていた。ニュースサイトにしても、YouTubeのおすすめにしても、似たり寄ったりの情報ばかりが上がってくるからだ。

新聞やテレビのニュースが主な情報源だった時代は、好む・好まざるに関わらず、さまざまな情報に触れていたからだ。

確かに、カスタマイズされた情報は便利ではある。不要なものは排除していかなければ、とても自分の知りたいことに辿り着けない時代になっているのもわかっている。

一方で、それに飽きてしまっている自分も感じていた。広大な情報の海から、小さなプールに投げ込まれたような感覚があったからだ。快適だけど刺激が少ない、変わり映えしない世界。ずっとここにいていいのだろうか、と漠然とした不安を感じていた。

中川氏は「これからはさらに『自分がまだ好きになっていないもの』を手に入れることが難しくなるでしょう」と語る。

では、中川氏はどのような方法で「雑味」を取り入れているのだろうか。

生活に「雑味」を取り入れる3つの方法

中川氏が新たな情報に触れるために取り入れている具体的な方法を、3つ紹介しよう。

1.複数のコミュニティに立場と役割を変えて参加する

同じ場所や立場にいると、あらゆることが固定化されてくるため、必要となるスキルも限定されてしまう。複数のコミュニティに所属し、違う役割と立場を担うことで、自分に必要なスキルも入ってくる情報も大きく変わる。

中川氏は、大学生が主体のスマホだけで映像を撮影編集する動画サークルに入って毎月活動しているのだそうだ。出会う世代も技術も変わり、学ぶことが多いという。

2.友人にオススメを聞いてみる

自分に合ったオススメはスマホからの情報で十分なので、「あなたに合うかわからないものを構わず進めてくる人を探そう」と中川氏は提案する。

映画好き、ファッション好き、音楽好きと、ある分野に詳しい人を情報ソースとして持っておくと、新しいものに触れることができる。他人からの紹介は、自分では選ばないものと出合う大きなチャンスとなる。

3.自分自身も発信してみる

「アウトプットなきインプットは無に等しい」と中川氏は主張する。アウトプットしようとすることではじめて、頭の中が整理され、他の情報と統合され、体系化されていくのだそうだ。

中川氏のオススメの方法は、Twitter。「最も簡単で、継続しやすく、メモ代わりにもなるので、記録としても使える」とのこと。

小さな変化の積み重ねが発想力につながる

中川氏の挙げた方法は、どれもその気になれば今日からでもできそうなことばかりだ。

慣れ親しんだ情報から、少し違う情報を取り入れることで、化学反応を起こして新しいアイデアが出てくるのだろう。

これは、いつも通る道から一本入って裏道を散策してみるようなワクワク感に似ている。きっと生活にも小さな変化が生まれるに違いない。

こうしたことの積み重ねが「発想体質」をつくることにつながるなら、ぜひ試してみたいものだ。まだまだ、自分の知らない「好きになれるもの」が見つかるかもしれないのだから。