「もう無理です」と言う勇気

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

──たしかに、周りから「これぐらいできる人」と思われていて、その道から外れたくない、と思うこともありそうです。

川野:はい。だからこそ必要なのは、「これちょっと、もう無理です!」と伝える勇気や選択だということです。

もちろんきっぱりとは言えない関係性もあるでしょう。

仕事上の関係であればなおさらです。しかしそこは「伝え方次第」。

やんわりとでも「私、だいぶ無理が来ていますよ」というメッセージを伝えることができるかが、巡り巡って健やかに働くためには欠かせないのです。

「もうこれ以上追い込まれると集中力が落ちて業務効率が落ちてしまいます」

「今以上にいい仕事をするには回復のための時間が必要なので、有給をとらせていただきたいと思っています」

そんなふうに言うことは何ら失礼な発言ではないし、そういうコミュニケーションを通して社員さんが良いコンディションで働いてくれることは企業にとってもプラスになるはずです。

そもそも、そうしたことを言いやすい社風になっていかないと、これからの時代、大切な人材をつぶしてしまうことにもなりかねません。

自分らしい働き方を選択することで、組織にもプラスの影響がある

──「これ以上はできません」という勇気ですね。

川野:はい。たとえば、しっかり休む機会を確保することによってパフォーマンスを発揮するような社員が増えた結果、ボトムアップで会社全体の共通理念が変わっていったということもあります。

実際に私がマインドフルネスなどの研修で関わらせていただいた企業でも、若い世代の社員の方たちの働きかけで、休むことの重要性が上層部にまで認識されるようになり、健康経営を会社全体の一大目標に掲げるようになったケースがあります。

若い社員の方たちの、「仕事は重要だけれど、家族も大切にしたいし、プライベートも充実させたい」というバランスの良い考え方が、次第に中堅クラスの方たちに波及していったのです。

「いやー令和の時代、そろそろ俺たちも若い人たちを見習わないとな!」と行動が変化して、最終的にはその企業全体で社員の健康状態を好転させるための様々な施策を導入されました。

──個人レベルの話から組織改革にもつながったのですね。「自分自身の働き方はこれでいいのか」と考えることが、周囲にも良い影響を与えることもありそうです。

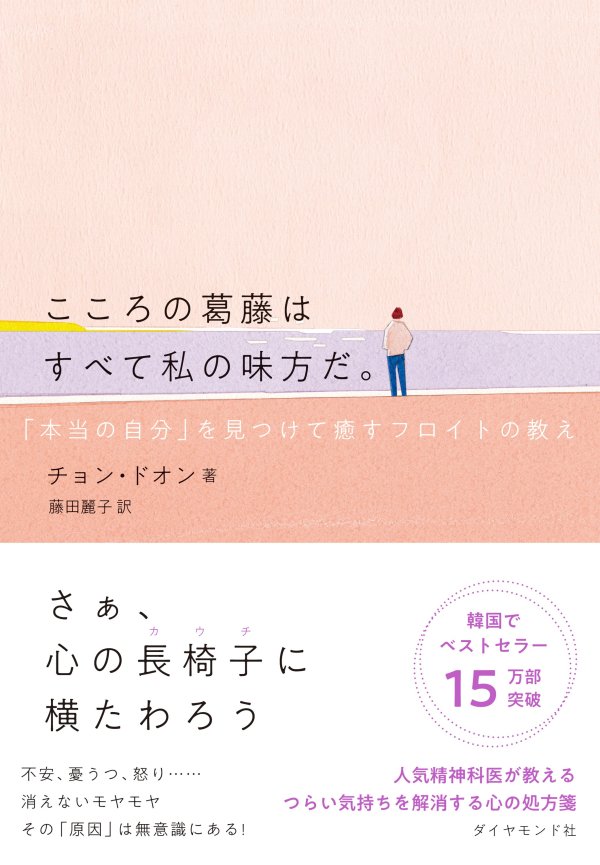

川野:そうですね。『こころの葛藤はすべて私の味方だ。』の本の中にも繰り返し書かれているように、「葛藤する」のは自分の心を守ろうとしている、ということ。

つまり、自らに慈しみの目を向け、よりよい生き方を模索する段階にあるということなんです。

「私の生き方はこのままでいいのだろうか?」と迷いを感じたときにこそ、自分という存在を大切にする生き方を選択するチャンスです。

人生の葛藤を抱いたときにこそ、ぜひこの本を読んでいただきたいと思います。

精神科・心療内科医/臨済宗建長寺派林香寺住職

精神保健指定医・日本精神神経学会認定精神科専門医・医師会認定産業医。

1980年横浜市生まれ。2005年慶應義塾大学医学部医学科卒業。臨床研修修了後、慶應義塾大学病院精神神経科、国立病院機構久里浜医療センターなどで精神科医として診療に従事。2011年より建長寺専門道場にて3年半にわたる禅修行。2014年末より横浜にある臨済宗建長寺派林香寺住職となる。現在寺務の傍ら都内及び横浜市内のクリニック等で精神科診療にあたっている。

主な著書に『会社では教えてもらえない 集中力がある人のストレス管理のキホン』(すばる舎)、『半分、減らす。「1/2の心がけ」で、人生はもっと良くなる』(三笠書房)、『精神科医がすすめる 疲れにくい生き方』(クロスメディア・パブリッシング)、『「精神科医の禅僧」が教える 心と身体の正しい休め方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。