「前も説明したよね?」と何度言っても理解してくれない部下。

どう対処すればいいかわからず困惑している管理職も多いのではないだろうか。

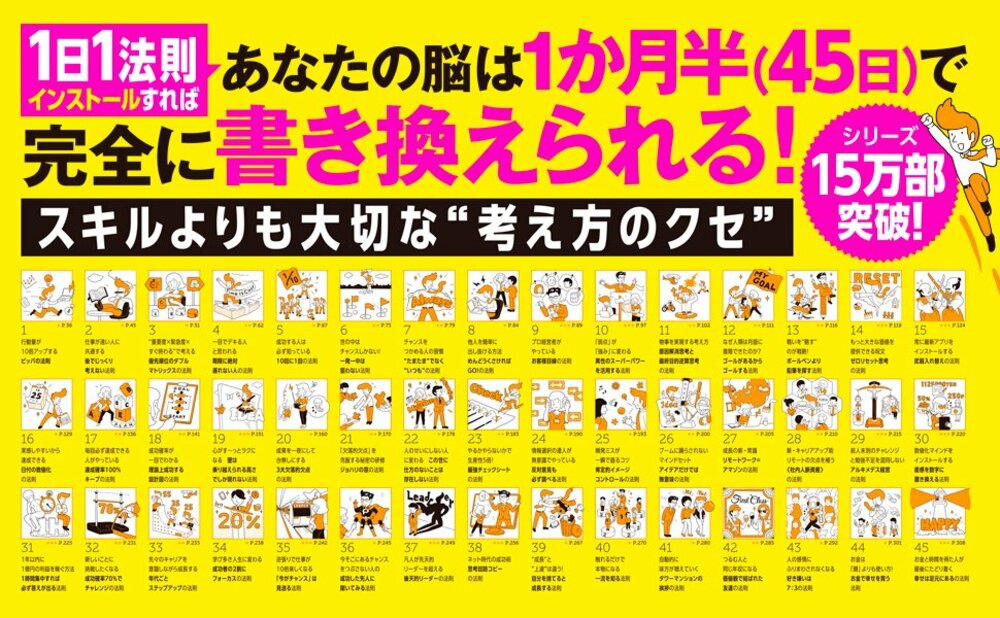

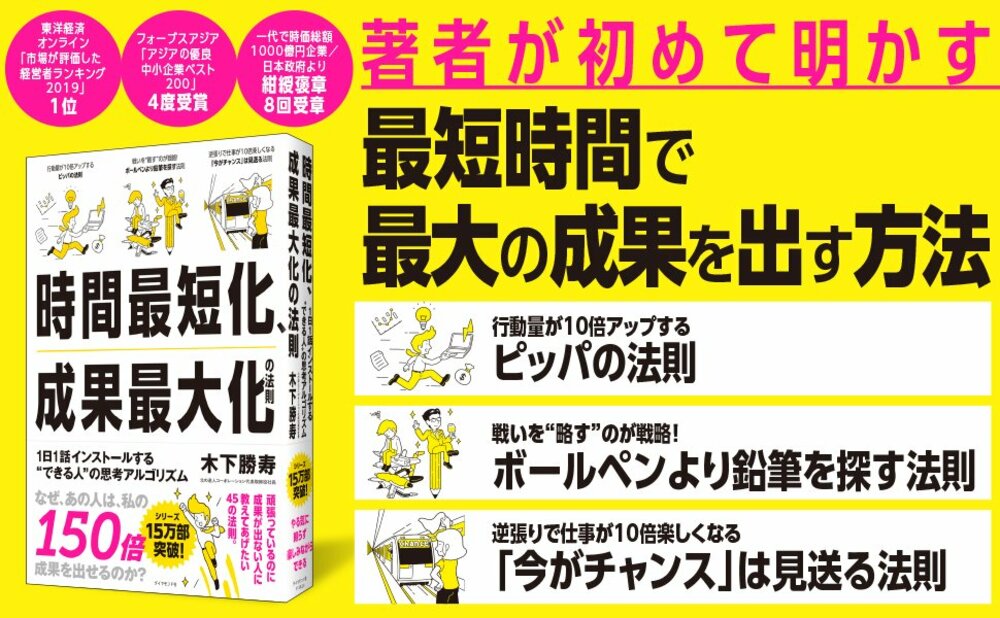

そんな職場のストレスを感じている人にぜひ読んでもらいたいのが、『時間最短化、成果最大化の法則──1日1話インストールする“できる人”の思考アルゴリズム』だ。優秀なビジネスパーソンに共通する思考アルゴリズムが、見事に解説されている。

著者は、北の達人コーポレーション(東証プライム上場)社長・木下勝寿氏。ベストセラーとなっている本書は、多くの経営者やビジネスパーソンから評判の一冊だ。

そこで、本書からより深い学びを得ようと、職場の「あるある」なお悩みを、木下氏に相談させてもらうことにした。「仕事が遅くて困っている」から「部下が動いてくれない」という悩みまで、その場しのぎの対策だけでなく、根本的な問題解決策を教えてもらおう。

連載4回目は、「部下へのイライラが止まらないときの対処法」だ。(構成・川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

何度言っても伝わらずイライラ…

部下に感情を乱されないための心構え

──同じ質問を何回もしてくるなど、何度言っても理解してくれない部下・後輩にイライラしてしまうことがあります。

木下さんは「管理職の仕事は、カリスマ性がなくても、仕事の管理をしっかりしていれば務まる」とおっしゃっていましたが、そういった「何度言っても理解してくれない部下」に関してはどうするのがベストだと思いますか?

感情を乱されない方法などがあれば、教えてください。

木下勝寿(以下、木下):「何度説明しても理解してくれない人」は、やる気がないのではなく、その件について理解できないという「欠落的欠点」を持っているのだと思います。

たとえば、ずっと「ミスが減らない人」もいますよね。

ミスがどれだけ組織に大きなダメージを与えるか、なぜミスをしてはいけないのかを丁寧に伝えても変わらない。

「2回、3回だけでは足りない。6回、7回言ってようやく伝わる」という人もいますが、私の経験上、それでも伝わらないときもあります。

「本人がどれだけがんばってもできるようにならないこと」というのは存在するのだと思います。

だから、もし「どうしてわかってくれないんだろう」と悩み続けているとしたら、いったんその思考をストップして、「一定以上の回数を伝えてもできないということは、たぶんこの人はこの件に関してできるようにならない可能性が高い」と、まず認識することが大事だと思います。

逆にいえば、そういった欠落的欠点を抱えているメンバー同士でも仕事を成り立たせるために、リーダーが必要なのです。

みんながやる気にあふれていて、欠落的欠点もなく、言ったことをすぐにやってくれる集団だったらリーダーはいりません。

リーダーの本質的な役割

木下:まずやらないといけないのは、「この人はこのタスクが弱点なんだ」と認識すること。そして、その人ができなくても成果が出る仕組みをつくることです。

「何度説明しても理解してくれない」などのトラブルが発生すると、どうしても視野が狭くなり、「なんとしてでもこの人にやってもらわないと」と執着してしまいがちです。

ですが、リーダーの本質的な役割は「この人にできるようになってもらうこと」ではなく「仕事の管理」であり、「チームで成果を出すこと」のはず。

その部下がうまくできないなら、別の人に頼んで、全体が回るようになれば問題ないわけです。

──その人に固執しなくても成果さえ出せればいいわけですもんね。「部下に変わってもらうこと」にばかりフォーカスしているからこそ、イライラしてしまうんですね。

木下:リーダーは基本的に、人に変わってもらおうと思わないほうがいいのです。

たとえば、男性用の小便器の中には、「的」が貼られていることがあります。

的があると、みんなそれに当てたくなるので、飛沫が飛び散ってトイレが汚れるのを防ぐ効果があるのです。

「もう一歩前に立ってしましょう」などのはり紙や直接的な言葉よりも、そういった自然と行動したくなる仕組みをつくるほうが、成果が出る場合があります。

「欠落的欠点」を克服する

「弱点カテゴリーシート」

──『時間最短化、成果最大化の法則』に書かれていた研修のやり方も、徹底的に仕組み化されていて、とても勉強になりました。

木下:「欠落的欠点」を克服する研修ですね。これは、当社でも多くのメンバーが「自分の『思考アルゴリズム』を書き換えよう」という気持ちで取り組んでおり、効果がある方法です。

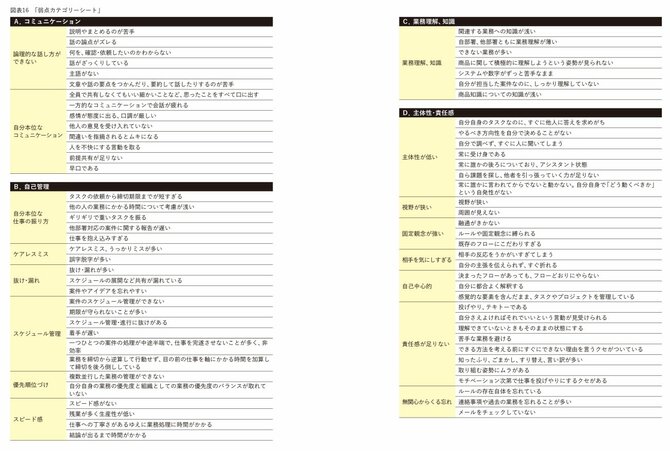

人の弱点は、大別して4つのカテゴリーに分類することができます。

それを人事担当役員が作成したのが、「弱点カテゴリーシート」です。

(『時間最短化、成果最大化の法則』172~173ページ)

(『時間最短化、成果最大化の法則』172~173ページ)拡大画像表示

「欠落的欠点」を克服する研修では、このシートを使って、自分の欠点だけではなく、チームメンバーの欠点にもチェックを入れていきます。

自己認識と他者認識の違いを理解することで、盲点だった自分の弱点にも気づけるような構造になっています。

本書には、この「弱点カテゴリーシート」や研修のゴールデンルールのほか、成果の出る組織づくりに必要な思考アルゴリズムもまとめていますので、参考にしていただけたらと思います。

──ありがとうございます。「メンバーに欠点があってもまわる組織づくり」と「各々が自分の欠点を自覚し、思考アルゴリズムを書き換える研修」。それぞれ、できそうなところから取り入れていきたいと思います!