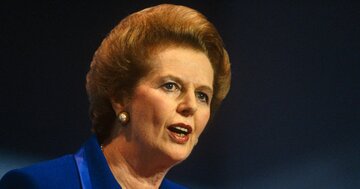

マーガレット・サッチャー(Wikipediaより)

マーガレット・サッチャー(Wikipediaより)

現場取材を信条とし、アイルトン・セナやスーチー氏など各国の著名人にインタビューを重ねてきた国際ジャーナリスト・落合信彦氏。落合氏が語る「鉄の女」マーガレット・サッチャーの強さの秘訣、そして「日本の政治家に足りないもの」とは。本稿は、落合信彦×落合陽一『予言された世界』(小学館)所収の落合信彦氏の原稿の一部を抜粋・編集したものです。

サッチャーの「決断力」と

「人を見る目」の秘訣

未曾有の国難を決断力と強い意志によって乗り越えたのが「鉄の女」と称されたマーガレット・サッチャーである。

1982年4月2日、アルゼンチン陸軍が英領フォークランド諸島に上陸すると、彼女は同月2日には機動部隊を出撃させた。

当時サッチャーを好戦的と見る者が少なくなかったがそれは事実に反する。彼女はむしろ戦争嫌いで、首相に就任してから他国への軍事介入を避けてきた。しかし、イギリスの主権と領土を侵すアルゼンチンの暴挙に対しては、一切のためらいもなく、すぐさま動いたのだ。かつて私のインタビュー取材に対して、彼女はその時の覚悟をこう語っていた。

「確かに戦争は悪です。しかし、その戦争によってもっと巨大な悪をストップせねばならぬこともあります。もし連合国がヒトラーをストップしなかったら今頃世界はどうなっていましたか」

アメリカ任せで壊れたレコードのように「圧力強化」を繰り返すだけの日本の政治家は言うに及ばず、このサッチャーの言葉は「戦争反対」「憲法9条死守」を唱えるだけの護憲派にも鋭い批判となっている。同じインタビューでサッチャーはこうも語っている。

「平和は貴いものです。しかし、自由はもっと貴いのです。独裁の中での平和よりも混乱の中での自由の方がはるかに人間的であると私は思います。その自由のシステムが存亡の危機にあるとき、自由を愛し、自由の恩恵に俗している人間は立ち上がらなければなりません」

しかし、大義がある戦争だからといって、サッチャーが現地に派遣された兵士たちの犠牲や痛みを軽視したわけではなかった。当時、彼女は毎朝報告される若い兵士たちの死者、負傷者数に衝撃を受け、心の大きな負担となっていた。しかしそれでも決断を翻すことなく、人前では冷静かつ毅然と振る舞い、本国から遠く離れたフォークランド紛争でイギリスを勝利へと導いた。

一国のリーダーに求められるのは決断力とともに人を見る目だ。たとえ敵国の要人であっても高い見識と能力を持ち、信ずるに値する人物ならば、有力なカウンターパートたり得る。胸襟(きょうきん)を開き、難局を乗り切るため知恵を出し合い、時に連携することも可能だ。それを実践して見せたのがサッチャーだった。彼女がいなければ、東西冷戦の集結はなかったと言える。

ソ連のミハイル・ゴルバチョフを西側の政治家として誰よりも早く見いだし、ソ連を悪の帝国と忌み嫌ったレーガンに会わせたのは他ならぬサッチャーだったからだ。

チェルネンコ政権の末期、ソ連共産党政治局員だったゴルバチョフがロンドンを訪問した。チェルネンコが病の床にあり、すでにポスト・チェルネンコの座を巡って何人かの有力な政治局員の名前があがっていたが、ゴルバチョフはその一人だった。彼と面会したサッチャーは、会話の内容やその態度から人物を見抜いた。

サッチャーは私のインタビューでその時の様子をこう振り返った。

「まず彼は、自分の言葉で自分の考えをストレートにぶつけてきました。ノートを見ながらそれを棒読みするそれまでの指導者とは大違いです。しかも言っていることに一貫性があり、真剣味と共に誠意もありました。相当な知性と勇気を持った人間だと感じさせられました。(中略)その結果私がたどりついた結論は、ゴルバチョフ氏がそれまでのソ連の指導者と違って、一緒に仕事ができる人物ということでした」

ゴルバチョフとの会談の直後、サッチャーはこう断言した。

「私はまだソ連という国は信用できないが、あなたなら信用する」

当時、すでにサッチャーと完全な信頼関係を築いていたレーガンが、彼女のアドバイスに従い、ゴルバチョフと何度も会談し、真剣に話しあったことは言うまでもない。

悲しいかな、わが国のリーダーはそのような人物を見抜く「目」を持ち合わせてはいない。

日本の政治家たちに求められる

「覚悟」と「人間力」

もう一つ、リーダーに求められる資質として忘れてはならないのが、時に厳しい言葉でも言うべきことを言い、国民に語りかける覚悟である。

1970年、ヒース内閣で教育大臣に就任したサッチャーは、それまで学校で7歳から11歳までの児童に無償配布されていたミルクの提供を大幅に縮小した。膨らむ一方の公的支出の削減に迫られたやむを得ぬ決断だった。このとき世論やマスコミは彼女を「ミルクスナッチャー」(牛乳泥棒)と非難した。しかし、彼女が志向した「小さな政府」がその後、イギリスを英国病から救い、立ち直らせたことは論を俟たない。

結果的にサッチャーが首相の座を退くことにつながる「人頭税」の提案も、イギリスが将来にわたって繁栄を続けるためには必要不可欠との信念があったからこそだった。彼女は人頭税の提案をまったく後悔していないことをインタビューで語っている。

「これまであまりに多くの人々が要求だけはする、しかし、それに対しての支払いは一切したくないという姿勢を取ってきました。甘えの構造の他のなにものでもありません。この構造を断ち切るために作られたのがコミュニティ・チャージ(人頭税)だったのです。(中略)次の選挙を考えてあの法案を作ったのではなく、あくまで10年、20年先のわが国にとって良しと信じて行ったことなのですから」