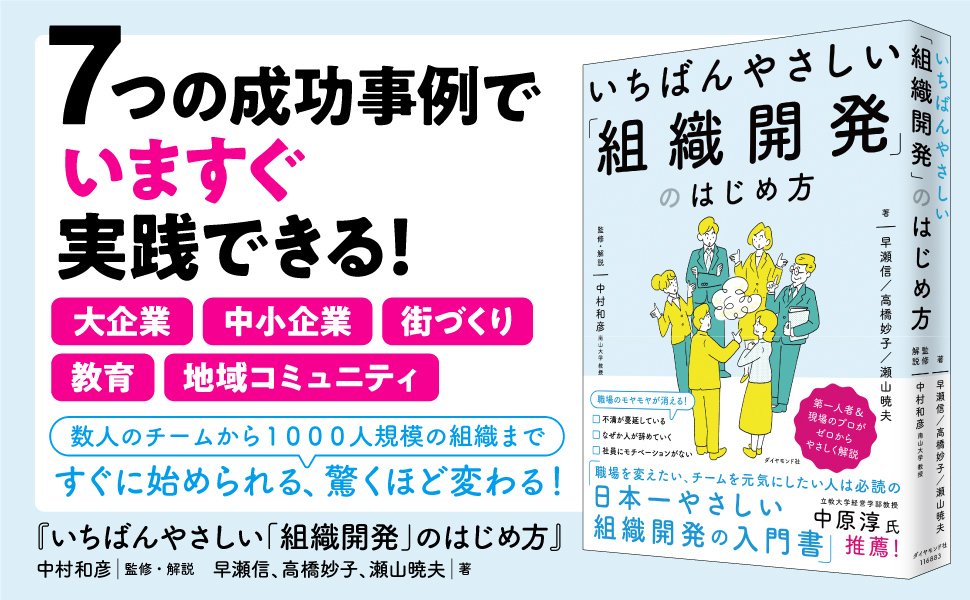

「会社に対する不満が蔓延している」、「なぜか人が辞めていく」、「社員にモチベーションがない」など、具体的な問題があるわけではないけれどなぜだかモヤモヤする職場になっていないだろうか。そんな悩みにおすすめなのが、近年話題の「組織開発」というアプローチだ。組織開発では、「対話」を通してメンバー間の「関係の質」を向上させていく。そんな組織開発のはじめ方を成功事例とともに紹介したのが、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦監修・解説、早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫著)だ。本記事では、発売後即重版となった本書の出版を記念して、組織開発的な観点から職場にありがちな悩みの改善策を著者に聞いてみた。(初出:2023年10月8日)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

何度言っても働きぶりが変わらない部下にどう接すればいいか

――伸び悩んでいる部下に対して親身にアドバイスを行っているにもかかわらず、なかなか行動が変わらないことに「指導疲れ」している管理職の方が多いようです。チーム全体の業績にも関わってくる重要な課題に対して、何度指導しても部下の仕事ぶりが変わらないのはなぜなのでしょうか。また、このような状況に対して、管理職ができるアプローチとはどのようなものなのでしょうか。

部下に対しての指導は管理職の役目というイメージが強いですが、何度言っても変わらない部下との関係には悩んでしまいますよね。このような状況に「指導疲れ」してしまう管理職の方も多いのではないでしょうか。

では、なぜ部下の行動が変わらないのでしょうか。

これは「あいまいな目標設定」から起きる典型的な現象です。

部下はこう感じています。

一方で上司は、

この認識のギャップを考えてみましょう。

部下は、仕事の成果を上げることが目標だと考えています。そのこと自体が間違っているわけではありません。

一方、上司の立場としては結果だけではなく「行動や仕事ぶり」も磨いてほしいと考えています。

つまり、業務上の成果だけではなく、部下の「責任感」のような意識面の成長も期待しているのではないでしょうか。

「そんなこといちいち言わなくてもわかるだろう!」と、上司は考えているかもしれません。部下は「言われたことはちゃんとやっているのに見てくれていない……」と感じていることでしょう。

「成果目標」と「成長目標」という2つの指標

こうしたボタンのかけ違いを避けるためには「目標設定」のコミュニケーションにおいて「見える化」と「対話」をきちんと行うことが重要です。

そして目標は「成果目標」と「成長目標」の両方をきちんと分けて言語化しておく必要があります。

言語化された2つの指標を見ながらお互いが同じレベルでゴールを認識できているかどうか、対話を行うのです。

この対話は1対1の面談でもいいですが、組織開発的な視点で言うと「チーム対話」がお勧めです。

上司と部下全員がそろっているなかで目標設定の対話を行うのです。全員でゴールのイメージを共有することで同僚や、リーダークラスが対話に参加してくれます。

もしかしたら、参加者が上司と部下の認識ギャップに気が付いてくれるかもしれません。

またその後、上司が見ていないところでその意図を代弁して誰かがフォローする、なんてことも起きるでしょう。

意識面の成長は上司のアドバイスより同僚や先輩の一言がきっかけになることが多いのではないでしょうか?

また、上司も人間なので話の通じにくい部下が一人や二人は必ずいるものです。

そんなとき、自分の性格やコミュニケーションの癖を補完してくれる右腕がいるといいのではないでしょうか。

組織開発では、マネジメントも上司一人が抱え込まないで、チームで担うものだと考えます。