「パワハラと厳しい指導は、決定的に違います」

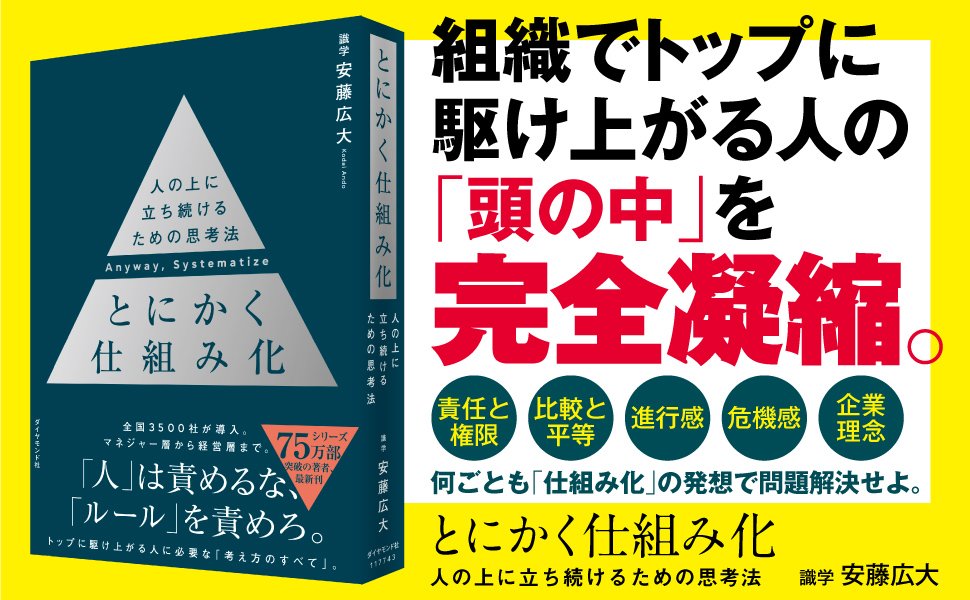

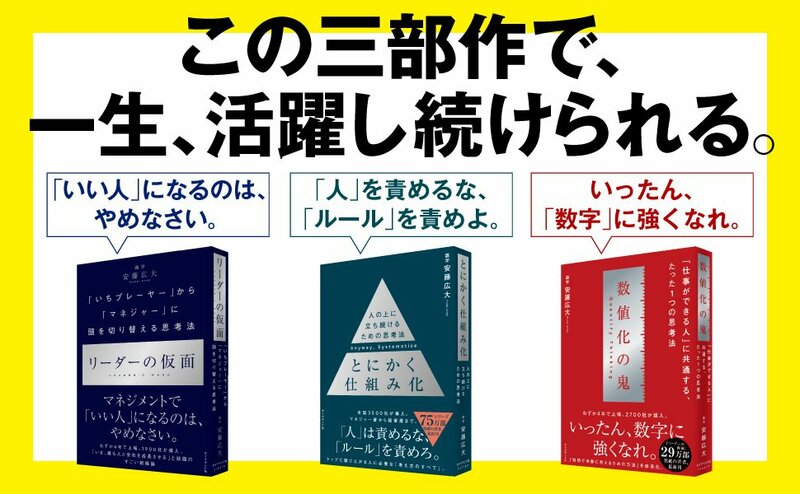

そう語るのは、これまで3500社以上の導入実績がある組織コンサルタントである株式会社識学の代表取締役社長・安藤広大氏だ。「会社員人生が変わった」「誰も言ってくれないことが書いてある」と話題の著書『とにかく仕組み化』では、メンバーの模範として働きつつ、部下の育成や業務管理などで悩むリーダーたちに、仕組み化のメリットを説いた。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、チームを勝利に導く正しい指導方法を解説する。(構成/種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「書かれたこと」を指摘するだけでいい

チームを成長させるには、評価基準を明確にする「仕組み化」が効果的です。

「○○を達成すれば評価します」

「○○に未達だと評価しません」

と、「明文化されたこと」について指摘するだけです。

逆に、「書いていないこと」で罰を与えたりしてはいけないのです。

ルールにないことでは、絶対に厳しく指導しない。

つねに責めるのは、「仕組み」のほうです。

そうすることで、「明文化されたルール」に価値が生まれます。

書いてあることの意義が強くなり、守らないといけない意識が高まるのです。

まだまだ「間違った怖さ」でマネジメントされている会社が数多くあります。

怒って気持ちよくなる社長や部長。

それに慣れて慰め合っている若手社員。

ゴマすりで会社に居場所をつくっているベテラン社員……。

そういった関係性で動く組織が最悪の状態です。

いますぐ、「責任」と「権限」を身につけたリーダーが「仕組み化」に手を加えないといけないのです。

「危機感」を生み出す仕組みをつくる

ここまでの「怖さ」の定義を押さえた上で、人を動かすもの。

それは、「危機感」です。

しかし、たとえば、「追い込む」という言葉には、誤解がつきまといます。

パワハラのように、人を精神的に追い詰めることのように捉えられがちです。

しかし、逆です。

向かっているゴールがわかり、まわりがそれに向かって走り出している。

そこで感じる、焦りのようなものはハラスメントではありません。

その焦りによって、仕事の進め方を考え直したり、実際に行動を変えたりするようになります。

そういうとき、じつは心の中に迷いはなくなり、精神的にラクな状態になれます。

たとえば、遊園地のアトラクションは、「安全」とわかった中で「スリル」を味わうものです。

言うなれば、大きな安全の中に、小さな危機感があるイメージでしょうか。

会社にいる限り、基本的には雇用を守られている存在です。

ハラスメントもおこなってはいけない。

倒産のリスクはあるかもしれませんが、いますぐ食べていけなくなるわけではありません。

その安全の中で、自分やチームをできるだけ追い込む。

そんな「仕組み」が整っていることが大事です。

(本稿は、『とにかく仕組み化』より一部を抜粋・編集したものです)