「結果の出ない人的資本経営」に

欠けている大切な視点

結果の出ていない人的資本経営を見ると、ある大切な視点が欠けていることが分かります。それが「経営の中心に人を置く」という考え方です。

企業の幹部には、「わが社は人材を一番に考えており、現場の声を経営が聞き入れている。働きやすい環境を整え、人材育成や評価の制度も必要に応じて見直している」という方は少なくありません。

しかし、「人材を大切にしている」だけになっていないでしょうか?「経営の中心に人を置く」こととは全く意味が違っています。

では「経営の中心に人を置く」とは、どういうことなのでしょうか?

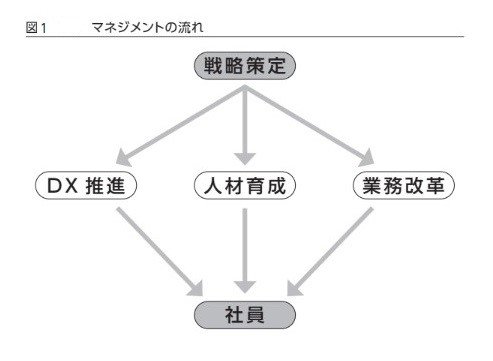

図1は、多くの企業が一般的に実践しているマネジメントの流れです。最初に経営が「戦略」を策定し、 それに基づき関係各部が「施策」を決定して、「施策」を各現場の「社員」に落とし込んで、実行していきます。

出所:石原正博著『カスケードダウン』(ダイヤモンド社)

出所:石原正博著『カスケードダウン』(ダイヤモンド社)

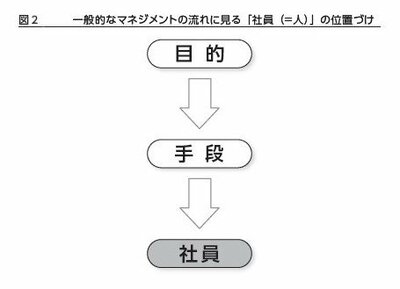

この「戦略」「施策」「社員」という三つの要素を「目的」「手段」「社員」に置き換えてみます。すると図2のように「社員」が「手段」の下に位置付けられていることが分かります。

出所:石原正博著『カスケードダウン』(ダイヤモンド社)

出所:石原正博著『カスケードダウン』(ダイヤモンド社)

こうした企業でしばしば起きるのは、次のような現象です。

「業務改革が形骸化している」

「研修がやらされ感になっている」

「デジタル化に本気で取り組もうとしない」

「社員」が「手段」の下に位置することで、現場では、経営が目指している本来の「目的」が見えなくなっています。何のために「業務改革」「研修」「デジタル化」といった施策に取り組むのか分からないまま、ただ「上から言われたからやる」状態です。

経営が目指す「目的」の見えない「手段」は、言われたことをこなすことに終始するだけで、経営が期待する成果には到達しません。

やがて現場には「どうせやっても無駄」「いくらがんばっても報われない」といった、諦めムードが広がっていきます。それがモチベーションの低下や離職者の増加という悪い結果につながっていきます。これが「結果の出ない人的資本経営」が抱える根本の問題なのです。