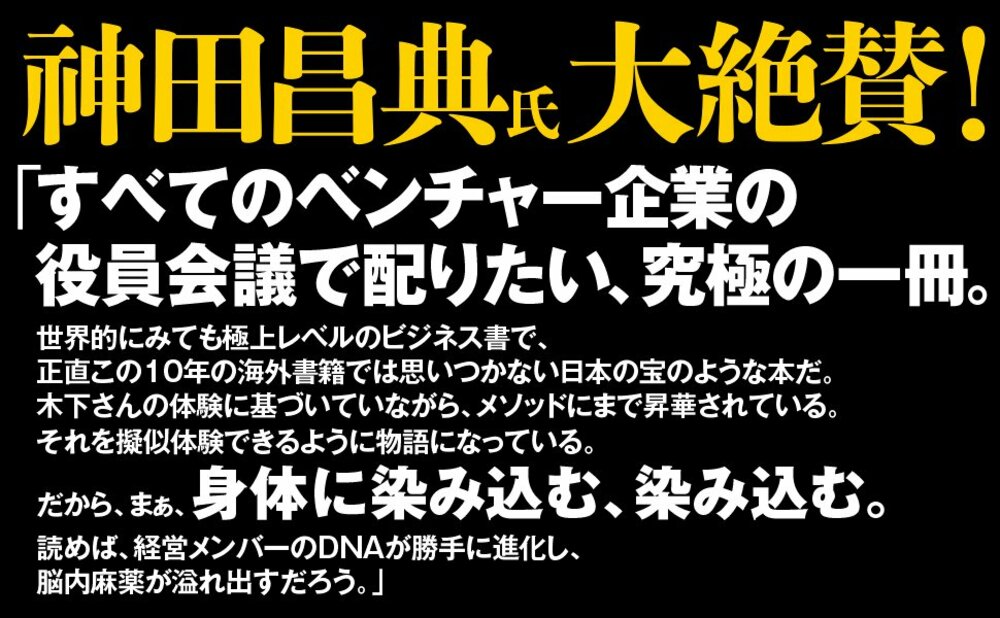

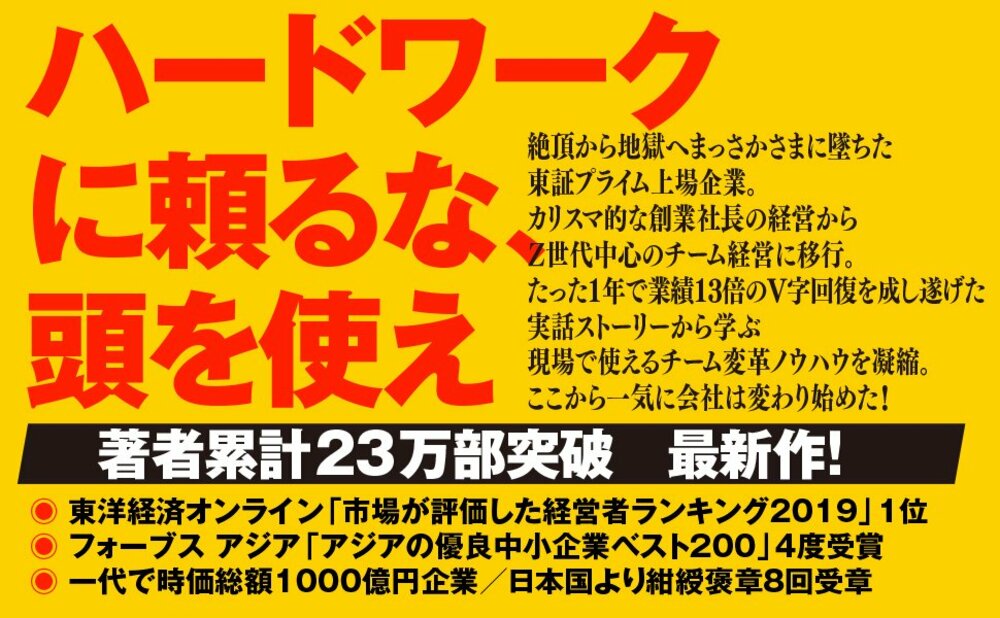

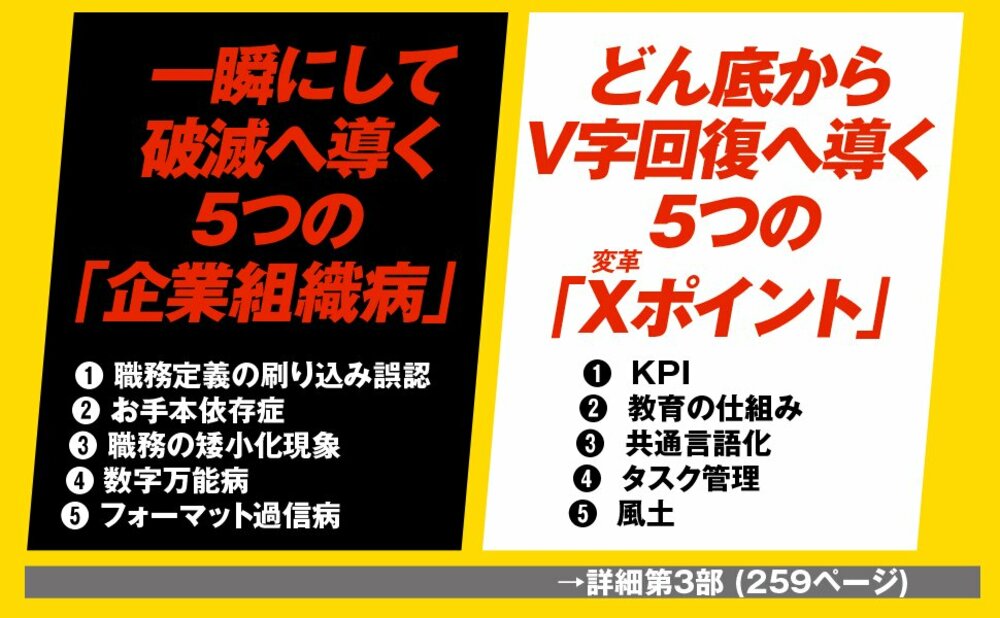

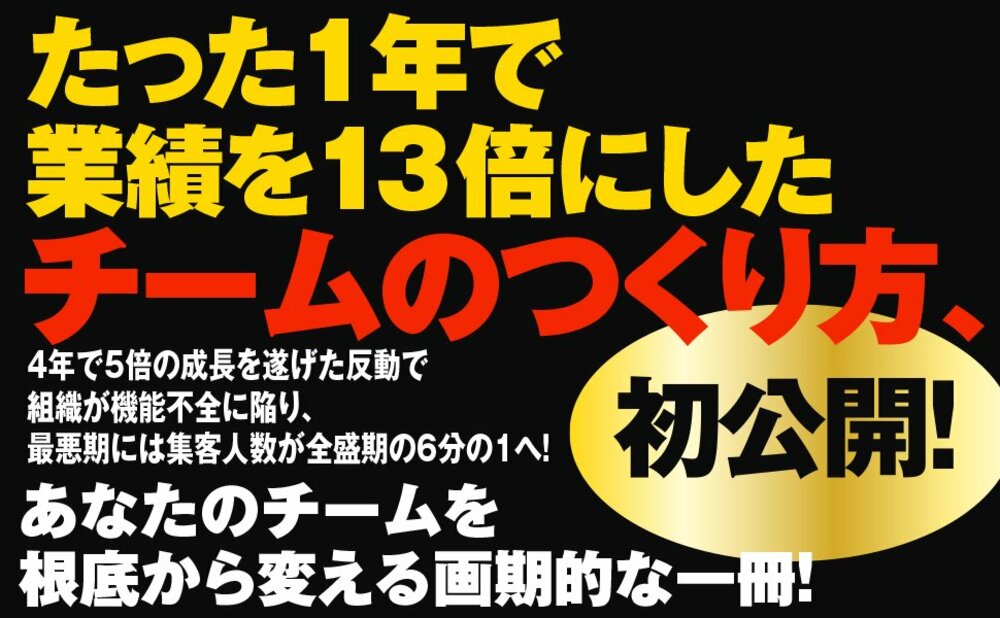

人が次々辞めていく、上司と部下の会話がない、メンバーのモチベーションが上がらない――コロナ明け、チーム内コミュニケーションに悩んでいる人も多いかもしれない。そんな悩める人たちに話題となっているのが、北の達人コーポレーション(東証プライム上場)・木下勝寿社長の最新刊『チームX(エックス)――ストーリーで学ぶ1年で業績を13倍にしたチームのつくり方』だ。神田昌典氏は「世界的にみても極上レベルのビジネス書」と絶賛した。

これまでのシリーズ『売上最小化、利益最大化の法則』は「20年に一冊の本」と会計士から評され、『時間最短化、成果最大化の法則』はニトリ・似鳥会長と食べチョク・秋元代表から「2022年に読んだおすすめ3選」に選抜。フォーブス アジア「アジアの優良中小企業ベスト200」4度受賞、東洋経済オンライン「市場が評価した経営者ランキング2019」1位となった木下社長だが、その裏には「絶頂から奈落の底へ」そして「1年でチーム業績を13倍にした」という知られざるV字回復のドラマがあった。しかもその立役者はZ世代のリーダーたちだという。

そこで今回、本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。本書を読み解くのは、社員約20名時代の楽天に参画し、楽天市場出店者が互いに学び合える場「楽天大学」を設立したのをはじめ、ビジネスからプロスポーツまで幅広い分野でチームづくりの支援をしてきた仲山進也氏だ。『今いるメンバーで「大金星」を挙げるチームの法則』をはじめ、多数のビジネス書著者でもある仲山氏は、『チームX』をどう読み解いたのか。連載最終回は、「絶対にリーダーにしてはいけない人10か条」について話を聞いた。(構成・川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

チームメンバーを「非戦力化」してしまうリーダーの条件

――『チームX』では、チーム改革を経て、著者の木下社長が痛感した「絶対にリーダーにしてはいけない人10か条」がまとめられていました。

①すぐにあきらめる

②できない言い訳をする

③危機感がない

④成果が出ない理由を外部要因にする

⑤やるべきことを「自分がやらなくていい理由」を見つけてやらない

⑥ミスをしても謝らない

⑦ミスをしても、バレないようにごまかす

⑧人が見ていないところでサボる

⑨うそをついてごまかす

⑩トラブルから逃げる

――なぜこのような10か条をつくったのかというと、本書には木下社長の思いが、こうあります。

このリーダーでなければ、他の9人のメンバーと一緒に問題解決に取り組めたのに、このリーダーがいたために9人が「非戦力化」されてしまった。(本書P312より)”

――本書の実例にもあるとおり、リーダーの影響力は極めて大きく、どんな人物を配置するかでチームの空気もガラッと変わってしまいそうです。

仲山さんならば、「リーダーにしてはいけない人10か条」として、どんな条件を列挙しますか?

仲山進也(以下、仲山):まず、木下社長の10か条は、リーダーはもちろん、社会人としてNGだと思いました。木下社長の案以外に、どんな条件があるかと考えてみたのがこちらです。

【仲山式】絶対にリーダーにしてはいけない人10か条とは?

<「絶対にリーダーにしてはいけない人10か条」仲山進也バージョン>

1 優先的な判断基準が「保身」

2 不機嫌をまきちらすことで他者をコントロールしようとする

3 恣意的に情報を共有せず、情報の非対称性を管理パワーの源泉にする

4 メンバーの弱み(凹)だけにフォーカスする

5 不条理なことを「上からの指示だから」と押しつけてくる

6 お客さんに興味がない

7「自分で考えろ」と言いつつ、結果が出なかったら怒る

8 自由に働くことに罪悪感を感じるので、自由に働くメンバーを非難する

9 給料はガマン料だと思っている

10 自己犠牲を強要してくる

――たしかに、「優先的な判断基準が『保身』」は嫌ですね……。

でも、意外とここで列挙されたリーダーがいる気がします。

ちなみに、「③恣意的に情報を共有せず、情報の非対称性を管理パワーの源泉にする」とはどういうことですか?

仲山:「俺のほうが情報を持っているんだから、黙って言うことを聞け」

と、自分だけが全体を把握していることを利用して部下をコントロールしようとする人です。

あと、全体として、「楽しく働く」「自由に働く」というスタイルに罪悪感を持つ人がリーダーの場合、まわりの人もそれに影響されてしまうため、「⑧自由に働くことに罪悪感を感じるので、自由に働くメンバーを非難する」「⑨給料はガマン料だと思っている」という条件も挙げました。

上から言われたことだけを忠実にやるリーダーだと、イノベーションも起きづらくなり、上からおりてきたことしかこなせないチームになってしまいます。

「協力し合う組織文化」が生まれるプロセス

――本書の中で木下社長は、「リーダーを選ぶ際は、『その人の一番悪い部分がチームに蔓延するとしたら、誰を選ぶか』を基準に考える」「人手不足が叫ばれる中、リーダーの器が育っていない人を急いでリーダーに据えると逆効果になる」と述べていました。

リーダーによって出来上がってしまった風土を変えるときの苦労話が赤裸々に綴られていましたね。

仲山:そうですね。木下社長が試行錯誤した結果、それぞれの仕事をが得意な人が、「これ、もっとこうしたほうがいいから俺が教えるよ」と、自ら主導権を持ってまわりに働きかけ始め、互いに教え合い、協力し合う風土が醸成されていきました。

このように、よい組織風土をつくる活動はとても大切ですが、具体的にどうすればよい風土をつくれるのか、あまりオープンになっていないかと思います。

その点、本書には、組織風土ができるまでのプロセスが、失敗談も含めとても丁寧に臨場感たっぷりに描かれており、リーダーとして苦労している人、これからチームづくりをする人にとっては、めちゃくちゃ勉強になる1冊だと思います!