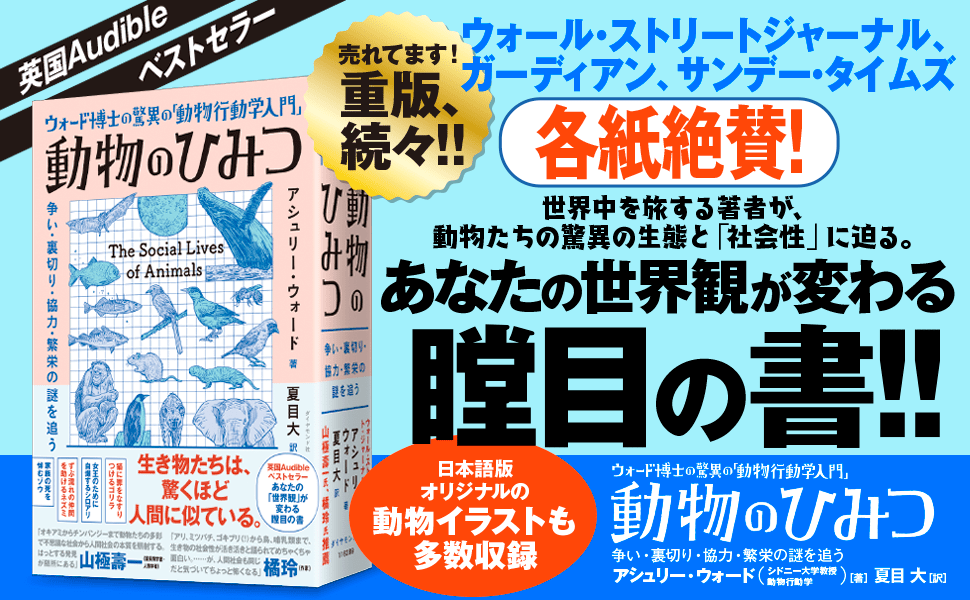

生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

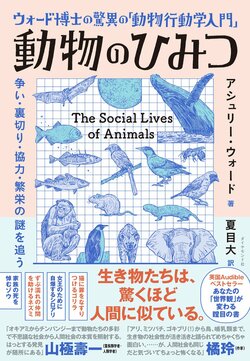

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一氏(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲氏(作家)と絶賛されている。本稿では、その内容の一部を特別に掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

犬と人間の深い関係

犬と野生のオオカミの行動はどの程度、似通っているのだろうか。その問いに答えるにはまず、時を遡って現代の犬の起源を明らかにする必要がある。

犬と人間の関係には長い歴史がある。実のところ、あらゆる動物の中で、最も古くから人間と親しい関係にあったと言える。

考古学的証拠によれば、犬は少なくとも今から一万四千年前から人間のそばで生きていたと考えられる。おそらくもっと前からだろう。

ことによるとその二倍くらいの歴史があるかもしれない。墓地の遺跡を発掘すると、犬が飼い主とともに葬られているのが見つかることが珍しくない。埋葬のされ方で、飼われていた犬だとわかるのだ。

犬がはじめて人間のパートナーになった頃、文明はまだ初期段階にあった。大半の人間は狩猟採集民で、自分の手で食料を作り出すには至っていなかった。本来、これはありえない環境なのだ―人間も犬も、高度に進化した捕食者だったからだ。

つまり、互いにとって大きな脅威のはずであり、互いを恐れ、互いに対し敵意を抱くのが当然である。いったいなぜ、そのような条件を乗り越えて、犬と人間はこれほど深い関係を築くまでになったのか。

「限られた証拠」から推察

捕食動物は実は家畜の有力な候補になり得るのだという意見もある。捕食動物は他の動物をあまり恐れないからだ。

しかも社会的な動物であれば、他者とともに生きることは得意だ。オオカミは両方に当てはまる動物だ。二つの種の間に具体的にどのようにして関係が築かれていったのかは謎に包まれている。

今できるのは、得られている限られた証拠を基にある程度、信憑性のありそうなストーリーを作りあげることくらいだ。

一つ考えられるのは、人間の定住地の周縁で暮らしていたオオカミたちが、人間の捨てた食べ物をあさることを覚えたのではないか、ということだ。

他の動物もそうだが、オオカミにもやはり一頭ごとの明確な個性がある。非常に攻撃的な性格の者もいれば、非常に穏やかな者もいる。穏やかな性格のオオカミは、定住地の人間たちからも受け入れられやすかっただろう。

反対に攻撃的なオオカミは排除された可能性が高い。受け入れられたオオカミたちは次第に定住地のそばで長い時間を過ごすようになり、人間への恐怖心をなくし、人になつくようになってくる。オオカミにとっては安定的に食料を得ることができるという利点がある。

生まれてくる子どもたちの多くも、おとなしく人間になつきやすいだろう。その中でも特に人間に従順なオオカミは、人間からより多くの利益が得られるはずだ。

人間にとってオオカミは、見張り番や、狩りの仲間として役に立つ。時が経つごとに両者の絆は強くなり、人間と生きるオオカミは野生のオオカミとは大きく隔たった動物になる。人間がオオカミを飼いならし家畜化した、と考える人は多いだろうが、正確にはオオカミ自身が進んで飼いならされ、自ら家畜になっていったということかもしれない。

危険な競争相手と共存する

このストーリーには賛同者も多いが、批判する人もいる。この時代の人間たちは、食べ物を捨てるのにもっと用心深かったのではないか、というのだ。

うかつに捨てると、それこそオオカミやクマなど、歓迎できない動物が集まって来てしまうからだ。また、仮に食べ物を捨てたとしても、人間の食べ残しくらいでは、オオカミのような大型の動物を満足させる量にならなかったのでは、という意見もある。

そもそも、人間は昔から、ゴミをあさる動物を歓迎していなかったのでは、という人もいる。ゴミをあさる動物と将来、良い関係が築けると思う人が果たしていただろうか。

人間とオオカミの関係が深くなったのは、単に長い間、同じ場所で共存していたからではないか、という意見もある。

長年、同じ土地に暮らして資源を共有し、互いから学ぶことも多かったせいではないかというのだ。長く近くにいて慣れていると、互いを侮るようになる可能性もあるが、両者の間に互いを尊重する気持ちが生まれた可能性もある。それが互いへの寛容や、協調関係にまでつながったのかもしれない。

各地の先住民たちの生活を研究している人たちの中には、この説を支持する人も多い。ネイティブ・アメリカンや、ユーラシア大陸北部の狩猟採集民は、オオカミを尊敬し、崇拝すらしている。オオカミと人間は、狩りの最中や、仕留めた獲物のそばにいる際に互いに遭遇することが多かっただろう。

そのためどうしても互いをよく理解する必要があった。

どちらも互いにとって危険な競争相手なので、互いをよく理解して注意して行動しなくては怪我をしてしまう。互いを理解するようになれば、両者で協力し合うことにもなっただろう。うまくいけば大きな力を得ることができ、双方にとって大きな利益になったはずである。

オオカミがどのようにして飼いならされたのか、今ところ私たちは真実を知らない―それを解明するのは、ピースが多数欠けたジグソーパズルを解くようなものだ。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉を編集、抜粋したものです)