生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわないし、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。

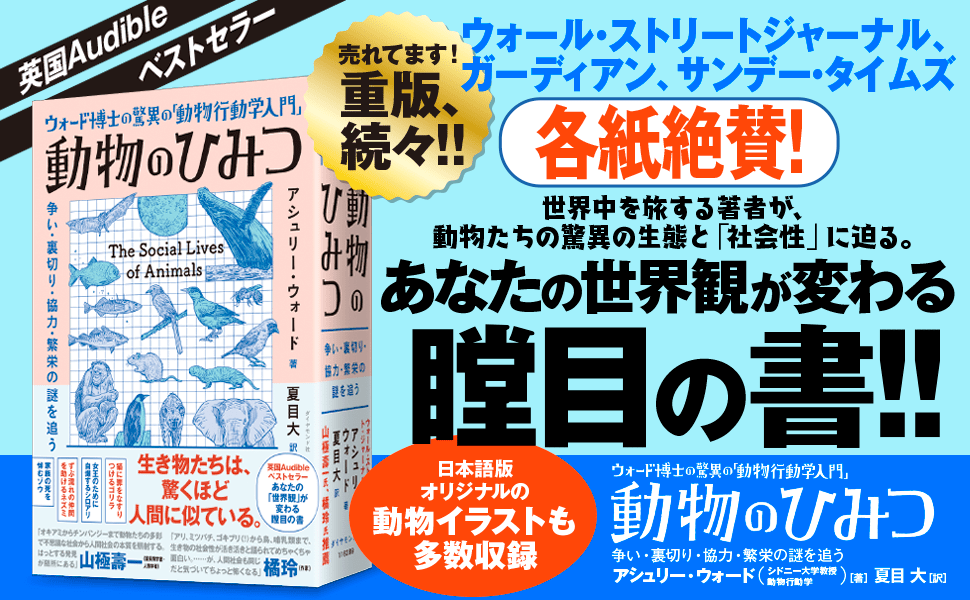

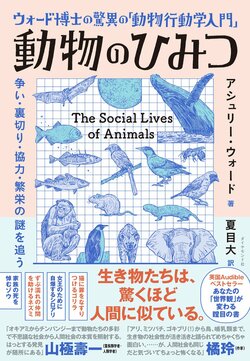

ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙で絶賛されているのが『動物のひみつ』(アシュリー・ウォード著、夏目大訳)だ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介する。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一氏(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲氏(作家)と絶賛されている。本稿では、その内容の一部を特別に掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

象に追われる!

「人生は箱に入ったチョコレートのようなもの。食べてみなければわからない」とは、映画『フォレスト・ガンプ』の名台詞だ。

アフリカの低木地帯についてもまったく同じことが言えるだろう。私は現地のガイドとともにぼろぼろのトラックに乗って、まさにそのアフリカの低木地帯を走ったことがある。

途中、少し土地が高くなった場所を通った時に、私たちは雄の象に出くわした。象は身をこわばらせて方向転換し、大きな耳をはためかせて私たちに向かって歩いて来た。

全身で怒りを表現している。

訪問者を歓迎していないことは明らかだった。象は次第に大またになり、やがて走り始めた。私たちとの間の距離は危険なほどに近づいた。象はよく攻撃をしかけるふりをして相手を脅すことがあるが、象は脅しているだけのつもりでも大惨事になることはあり得る。

ドライバーは急いで老朽化した変速機を操作して、ギアをバックに入れた。エンジンが唸りをあげ、車はバックを始めた。わずかに、しかし確実に象よりも速く後退したのだ。

自分のメッセージが伝わったことに満足したのか、象はスピードを緩め、やがて脚を止めた。そして道の真ん中で砂浴びを始めた。象は、我々を通すつもりはないらしかった。

こうなってはもはや待つしかない―ドライバーはこれを「アフリカの交通渋滞」と呼んだ―私たちは象に敬意を表し、ただ遠くで止まって待つだけだった。

象は私たち人間にとって馴染み深い動物である。世界中で様々なマークに使われているし、動物園でも人気があり、映画にもよく登場する。

しかし、野生の象を目の当たりにしたことで私の象に対するイメージは大きく変わった。その大きさに驚いたし、力の強さもよくわかった。飼育されている象を見るのとはまったく違う畏怖とスリルを感じた。そこは象の国だった。

私が出合った雄の象は、黄土色の砂を浴び、その場から動かずにいた。絶えず、低い唸り声をあげている。振動で骨が揺さぶられるような声だ。私は完全に時が経つのを忘れ、ただその場で固まっていた。

自然の作った傑作という他ない素晴らしい動物とこれほどの至近距離で対峙できる特権が得られることはそうないだろう。この体験をどういう言葉で表現していいかわからない。

しばらくすると、風に乗って来た何かのにおいを察知したのか、象は頭を横へ向け、そしてその方向へと移動を始めた。

ビッグ5の悲劇

信じがたいことだが、象の大きな身体は、間もなく、アカシアの林の中へと消えた。大きく見えたが、牙の様子や元気の良い足取りなどから見て、まだ若い象らしい。

密猟者に狙われる立派な牙を持つ象は年老いていて、体重は一〇トンにも達することがある。だが、私たちが対峙した象はその半分くらいだ。それにしても途方もない動物である。

これほど驚異的な動物を殺して、くだらないアクセサリーを作る人間がいるのも許しがたいことだ。私には、名画《モナリザ》からレオナルド・ダ・ヴィンチのサインだけを切り取るくらいの暴挙に思える。

そういうことをするのはもちろん、金のためである。この象との出合いから数日後、私は、アフリカの「ビッグ5」に数えられる他の動物たちとさらに接近することになった。

「ビッグ5」とは、元々、アフリカでも特に重要とされた五種類の哺乳類のことである。いわゆるトロフィー・ハンター(※野生動物を狩猟して、剥製などにして記念にすることを目的とした行為をする人々)たちに最も狙われた五種類の哺乳類と言ってもいい。

具体的には、象、ライオン、ヒョウ、水牛、そして近づく時に私が最も緊張した動物、サイである。

重量で言えば陸上の哺乳類では象に次いで二番目となる巨大な動物は、その時、眠っていた。

軽く触ってみろと言われた私は、用心深く触ってみた。その感触は、生きている動物というよりは岩石のようだった。私が触ったのは脇腹のあたりだったが、非常に硬く、軽く触ったくらいでは気づかないのではと思うほどだった。

そのサイは人に慣れたおとなしい個体だった。若い頃に戦いで男性器を失っていた。懸命な看護のかいあって健康を取り戻していたが、野生に戻るのは無理と判断され、二十四時間、人間の管理下で生きるようになった。

ケニア人はサイの扱いをよくわかっているので安心だ。サイのいる柵の入り口のところに武装した衛兵がいるのには、十分な理由がある―サイという動物は、生きているよりも死んだ方が金銭的な価値が上がるのだ。

バカげた迷信のために…

このサイも、もし死んだとすると、ケニアのその地域の人たちの年収の三倍を超える価値を持つことになる。それというのも、サイの角の粉末が薬になると信じられているせいだ。

中高年男性がそれを服用すると、衰えた性的機能が回復するというバカげた迷信があるのだ。サイの角は実際には、ほとんどがケラチンからできている。ケラチンとは私たちの爪を形成するタンパク質だ。それでも、需要があれば市場は生まれてしまう。

サイの角があれば巨額の金銭を手にすることができる。密猟者は、動物を一頭殺せば、家族を守れるだけの収入が得られ、貧しい田舎暮らしから抜け出すパスポートを手にすることになる。

その行為を非難するのは簡単だが、動機を知れば、簡単に非難できることではないとわかるだろう。同じ動機を持つ者は無数にいたため、世界のサイの個体数は九〇パーセント以上も減少し、地域によっては絶滅してしまったところもある。

(本原稿は、アシュリー・ウォード著『動物のひみつ』〈夏目大訳〉を編集、抜粋したものです)