Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

会社を退職した翌年、高額な税金や保険料がかかることをご存知ですか? 定年前後の働き方にまつわる情報を、厳選して掲載する本連載。今回は「退職の翌年にお金がかかるのはなぜ?」「定年後に引き続き同じ会社で働く場合、年次有給休暇は持ち越せるの?」という2点について解説します。(社会保険労務士 佐佐木由美子)

*本記事は、佐佐木由美子『1日1分読むだけで身につく定年前後の働き方大全100』(自由国民社)を再編集したものです。

退職の翌年にお金がかかるのはなぜ?

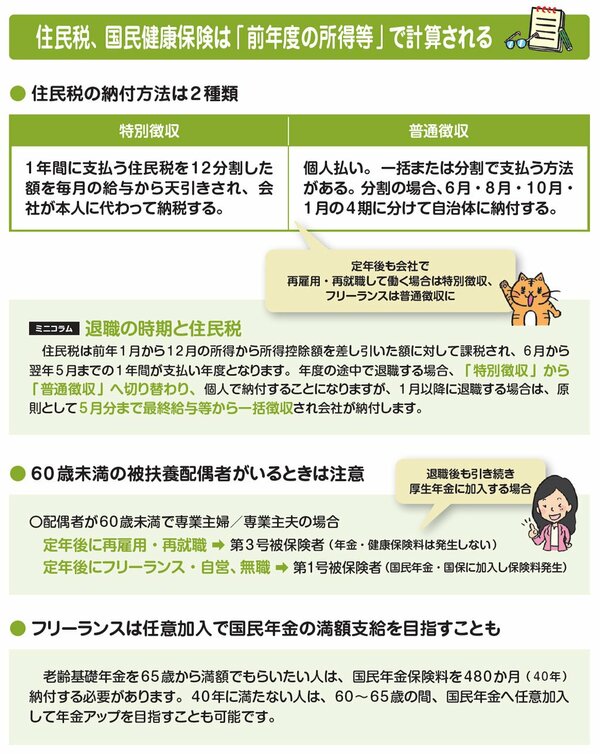

在職中ばかりでなく、定年退職後も社会保険や所得税、住民税などの税金がかかります。特に気をつけたいのは、退職後1年目の住民税。再雇用などで働き続ける場合はともかく、定年後は仕事をせずにゆっくりしようと考えている場合は要注意です。というのも、住民税は前年1月から12月の所得から所得控除額を引いた課税所得に税率をかけて決まるため、人によっては高額になることもあるからです。仮に無収入の状態であっても、住民税は容赦なく発生します。そのため、定年後1年目の住民税を見越して生活設計を考えておくのが賢明と言えるでしょう。

また、定年後にフリーランスや個人事業主として働く場合、社会保険料にも注意が必要です。退職すると、これまで会社で給与天引きされていた健康保険から、自分で国民健康保険などに加入する必要があります。国民健康保険も前年度の所得から保険料が計算されるので、高額になる場合があります。一方、国民年金の加入義務は20歳以上60歳までですが、扶養する配偶者が60歳未満の場合、新たに国民年金保険料が発生します。さらに、ご自身が国民年金に「任意加入」すると、国民年金保険料がダブルでかかってくるので決して侮れません。働き方によっては、こうした支出があることも覚えておいてください。

住民税、国民健康保険は「前年度の所得等」で計算される 拡大画像表示

住民税、国民健康保険は「前年度の所得等」で計算される 拡大画像表示

【10秒チェック!】会社に属して働く場合、健康保険や厚生年金保険の手続きは会社が行い保険料も給与天引きされますが、自営の場合は自分で保険や配偶者の手続きを行う必要があるので注意しましょう。