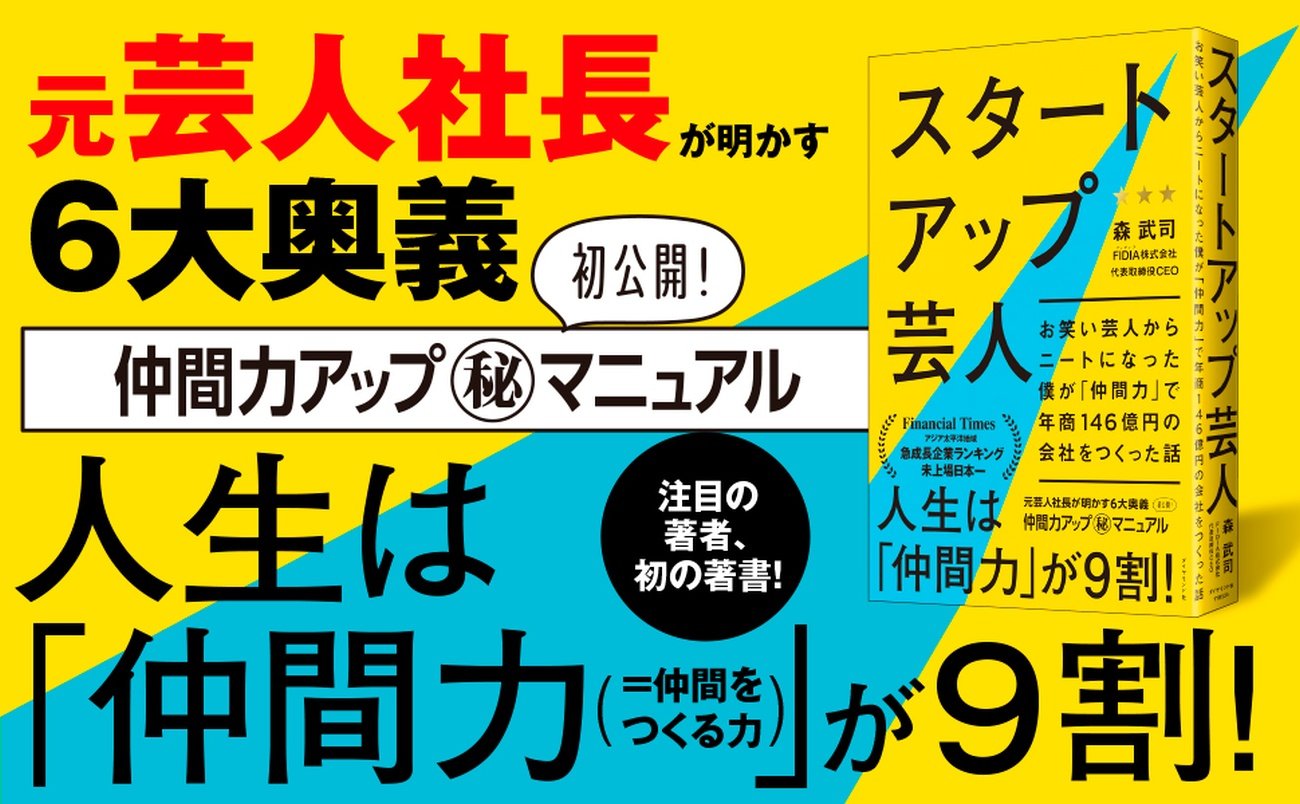

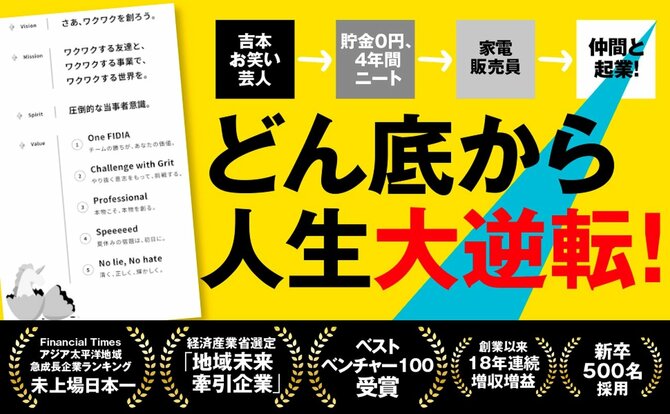

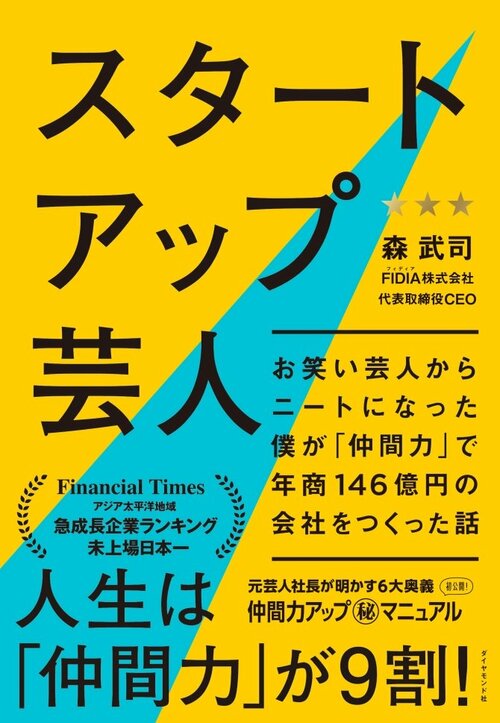

「圧倒的に面白い」「共感と刺激の連続」「仕組み化がすごい」と話題の『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』の著者・森武司氏は、2005年の創業以来、18年連続増収増益を達成し、年商146億円となった。ここまで会社を成長させてきた秘密は何か? 本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。今回インタビューするのは、FIDIAの執行役員CHRO(最高人事責任者)であり、グループ会社の人材事業「Evand」で代表を務めている石田優太郎氏。「人の辞めない人材会社をつくりたい」という想いを胸に、Evandの年商を65億円まで成長させたキーマンだ。そんな石田氏は『スタートアップ芸人』をどう読み解いたのか。今回は、新入社員の離職防止法について聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

新入社員の不安を取り除くには?

――「派遣社員の定着率が低い」という悩みを抱える人事担当者は少なくないと思います。Evandの月間定着率は「95.2%」とお聞きしましたが、驚異的な数字ですね。

石田優太郎(以下、石田):今でこそ高い定着率を誇りますが、はじめからこの数字だったわけではありません。

Evandの前身となった人材事業は「人の辞めない派遣会社をつくりたい」という想いから立ち上げたもので、2016年、コールセンターと量販店への正社員派遣をスタートさせました。

大手派遣会社の大半が登録型派遣ですが、正社員型派遣(正社員として雇用後にクライアントに出向する)なら、さまざまな面で安心して仕事をしてもらえるので、定着率は高くなるはずでした。

ところが、蓋を開けてみると、配属から3か月以内に辞める早期退職者が多かった。“3ヵ月の壁”は、派遣業界の「あるある」なのですが……。

――正社員派遣でも、結局は同じ壁にぶつかってしまったのですね。退職原因は何だったのですか?

石田:原因を探ると、キャリアビジョンが見えない、業務上のこと、職場の人間関係などの悩みが大半を占めていることがわかりました。

最初はほんの些細な悩みであっても、一人で抱え込んでしまえば、次第に不満がたまっていきます。

また、正社員とはいえクライアントに派遣されているため、責任や業務内容に制限があるゆえのトラブルもありました。

そこで、これらを解決すべく、2017~2018年にかけてさまざまな施策を導入。なかでも効果的だったのが「メンターシップ制度」です。

――それが、本書に登場する「新卒早期退職者を防止する秘策」ですね。

石田:はい。僕は、前職で営業コーディネーターをしていまして、一人で200人もの派遣社員を担当していたことがありました。

そのうえ、僕自身には派遣先の業務経験がないため、現場での細やかな悩みに答えることができず、もどかしく思っていたのです。

導入したメンターシップ制度は、派遣先ごとにメンター(指導者・助言者)となる人物を置き、新入社員の知識面や業務面、あるいは精神面もフォローします。

当社の場合、メンターとなるのは先輩社員で、メンター一人で新入社員3~6人をフォローする形で実施。現在では、メンターの上にリーダー、さらにその上にSVを置き、日報なども活用しながら多角的なフォロー体制を組んでいます。

なお、仕事や職場環境に悩みを持つのは、転職者も同様です。

当社では、「ちょっとしたこと」を気軽に相談する役割として、総務部員がメンターとなって転職者をフォローしています。

退職希望から一転「自分もメンターになりたい!」

――メンターになるための選考基準はあるのですか? また、実際の効果について教えてください。

石田:当社が設けた試験の合格者になってもらいます。

性格は面倒見のいい人が多いですね。メンターは役職でもあり、手当を支給しています。

効果については、やはり「私も(僕も)そうだったよ、だからこうやって乗り越えたよ」と言ってあげられることが大きいと思います。

それによって新入社員は、相談や悩みだけではなく、少しずつ成長する喜びなどもメンターから聞くことができる。

制度を導入する前の離職率は10%でしたが、現在は4.8%と半分以下に改善されています。

さらに、思わぬ効果もありました。

「キャリアが見えない」という退職理由の一つが、「自分もメンターになりたい」と思ってもらえることで解消につながったのです。

先輩社員についても、メンターになることで傾聴力や伝達力が向上して、コミュニケーション力が身につく。先輩としての自覚も芽生えて、仕事に対する責任感が強くなるという大きなメリットがありました。

2023年、米国では1か月で400万人以上が離職する「Great Resignation(大退職時代)」と呼ばれる社会現象が起きました。

原因は、不況・コロナ・リモートワークの導入などで、日本にもその流れがきているといわれています。

新入社員・若手社員が働きやすい環境をつくっていくことは、いうまでもなく人材の確保につながります。メンターシップ制度は、今後ますます重要な施策になっていくのではないでしょうか。

今回話した詳しい内容については、『スタートアップ芸人』に収録されています。若手社員の採用・育成で悩んでいる方には大いに参考になるかもしれません。