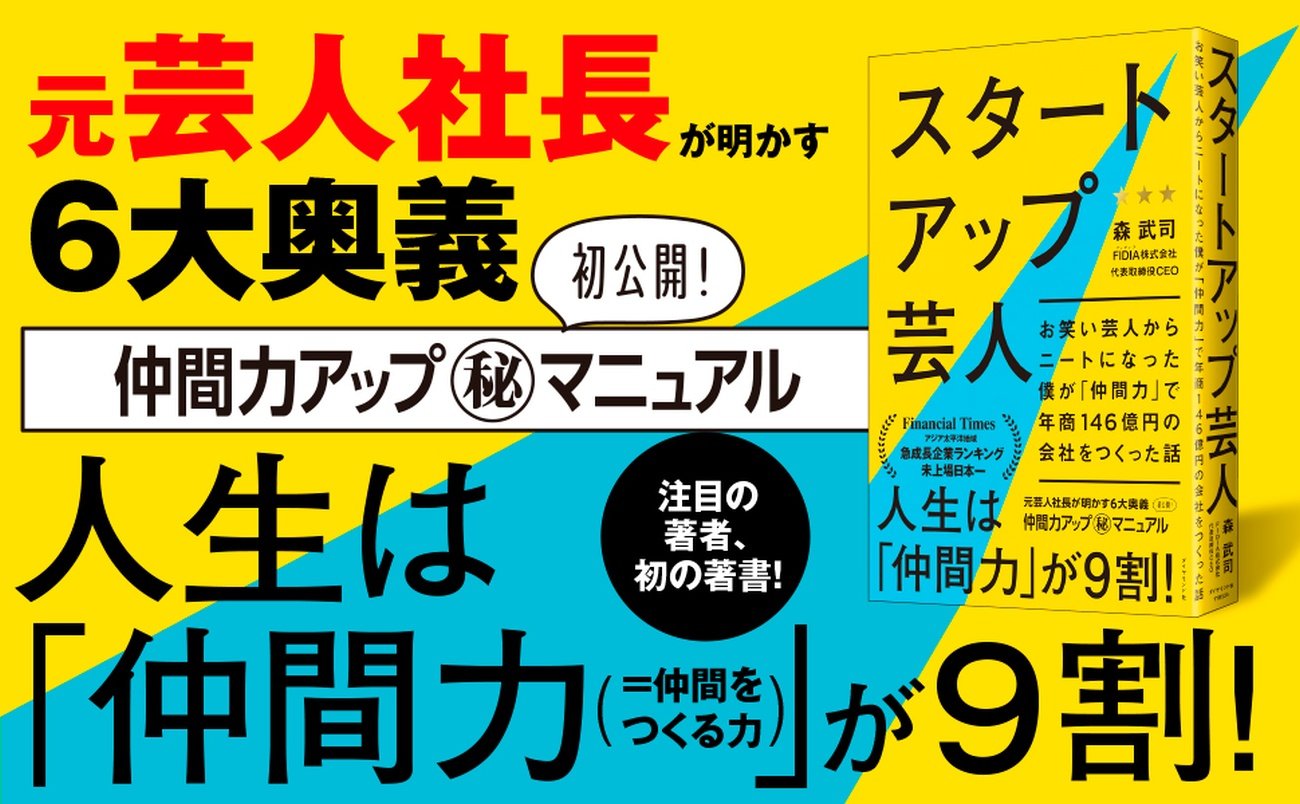

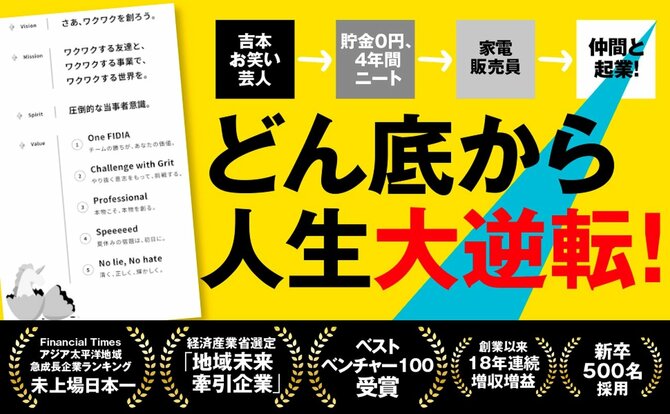

「圧倒的に面白い」「共感と刺激の連続」「仕組み化がすごい」と話題の『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』著者・森武司氏は、2005年の創業以来、18年連続増収増益を達成し、年商146億円となった。ここまで会社を成長させてきた秘密は何か? 本書からより深い学びを得ようと、インタビュー企画を実施。今回インタビューするのは、FIDIAの執行役員CHRO(最高人事責任者)であり、グループ会社の人材事業「Evand」で代表を務めている石田優太郎氏。「人の辞めない人材会社をつくりたい」という想いを胸に、Evandの年商を65億円まで成長させたキーマンだ。そんな石田氏に、失敗したことで得られる大切なことについて伺った。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

小さく早く失敗しよう!

――『スタートアップ芸人』を読んでいちばん気になったエピソードを教えてください。

石田優太郎(以下、石田):「抜擢と、小さくて早い失敗」という章と、その中の「小さく早く失敗させるコツ」に登場するエピソードです。

この章には、ビジネスで重要なことがギュッと凝縮されていると感じました。

個人的に森社長にインタビューして、改めて詳しく聞きたいくらいです(笑)。

該当箇所の内容を簡単に説明すると、「小さな失敗を何度か意図的にさせることで、失敗する前に本人が気づくようになる」「悔しさが人を成長させる。優秀で完璧な人よりも、たとえ失敗しても“あんな失敗は二度としない”と、くやしさを心に刻むことができる人のほうが強い」というもの。

このエピソードになぜ強く共感したのかというと、僕自身が何か新しいことを始める際、「最初からうまくいくことはほとんどない」「うまくいかないのが普通」だと思っているからなのです。

ネガティブに聞こえるかもしれませんが、逆にいえば「チャレンジに失敗はつきもの」となるでしょう。

とはいえ、大きな失敗をすると、会社も本人も大打撃を受けるので、失敗を最小限に抑えることがベスト。そのために必要なことが「小さくて早い失敗」をすることなのです。

――「小さくて早い失敗」の具体的な事例はありますか?

石田:人材事業のEvandでは、正社員型派遣(正社員として雇用後にクライアントに出向する)を行っています。

そこで、定着率アップを目的とした「メンターシップ制度」(メンターとなる先輩社員が、新入社員の業務面から精神面までフォローする)を導入した当時、次のような出来事がありました。

新入社員がメンター役の先輩社員に相談事をメールしたのに、「返信が遅い」あるいは「返事がない」という状態だった。定着率を上げるどころか、社員間に不信感が生まれても仕方がない対応です。

しかし、話を聞いて僕は「なるほど、それはよい失敗だな」と思いました。もちろん、社員には大変申し訳なかったのですが……。

それは本当に“成功”だったのか?

――なぜ“よい失敗”だったのでしょうか?

石田:やってみたからこそわかった課題であり、それにいち早く気がつくことができたからです。

先述の通り、まずはいかに早く失敗できるかが重要。そして、失敗して1秒でも早く対策を立てることができれば、改善スピードにも差がつきます。

それができる企業は成長スピードが圧倒的に速く、ライバルにも差をつけることができるでしょう。

課題を見つけたからには、後は対策を講じるのみ。

そのときの例だと、メンターは、自分の派遣先での仕事に加えてメンター役も担っていたため、すぐには対応できなかった。だけど、返信がないとか、遅すぎるという状態はあってはならないので、「それでは24時間以内に返信するルールをつくりましょう」となる。すると今度は、「メンターが休日のときはどうすればいいの?」と、次の課題にも出会えるわけです。

なお、社内で導入する施策やルールは、臨機応変に変えていかなければならないと考えています。

なぜなら、同じルール・施策が適用され続けている場合は、新しいチャレンジができていないのかもしれませんし、よい失敗ができていない可能性が高いからです。

それに気がつくこともまた大切であり、取り組みのプロセスを振り返るきっかけにもなると思っています。

――なるほど。ビジネスについても同じことが言えそうですね。

石田:たとえば、何か新しいチャレンジをして、すぐにうまくいったとします。

喜ぶのをぐっと堪えて、まずは今までの道のりを振り返ってみてはいかがでしょうか。

もしかするとそれは、価値のない二番煎じなのではないか? チャレンジしたつもりが、実は代わり映えがしないのではないか? などなど。

失敗した場合も、成功した場合も、同じくらいよく考える。そんなクセをつけるといいかもしれません。

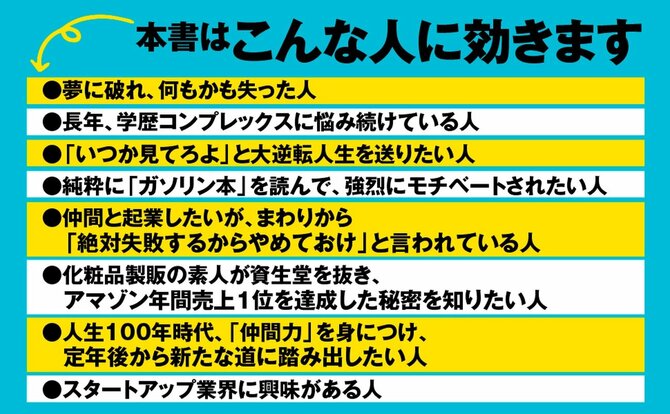

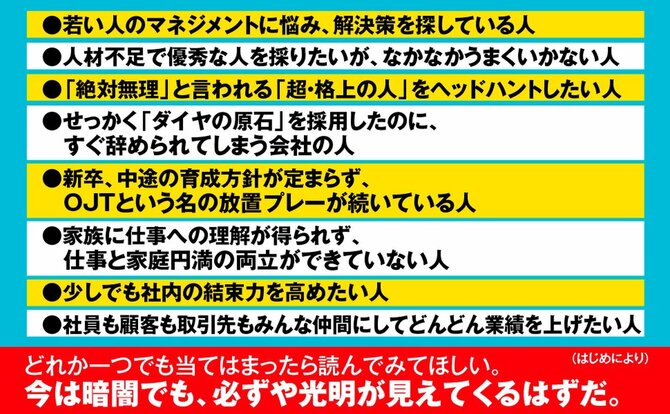

『スタートアップ芸人』には、今回話した内容について濃厚なエピソードだけでなく、どうやって仕組み化したか、具体的なノウハウも盛りだくさんです。

部下が失敗を怖がっている上司の方や、挑戦したい気持ちはあるものの常に失敗が怖いという一般社員の方にも、大いに参考になるかもしれません。