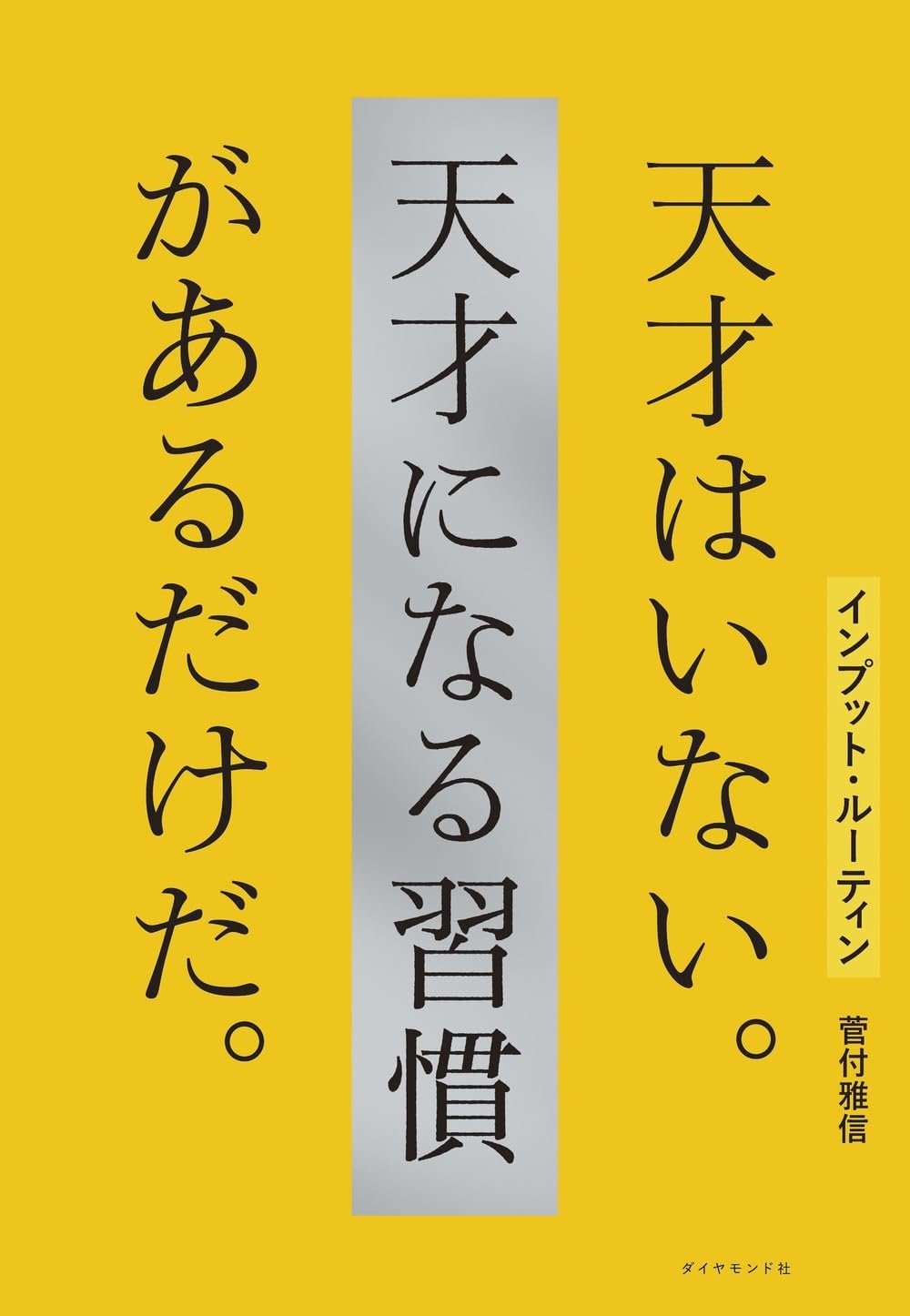

優れたアイデアや表現を生み出すための最強技法と意識改革をまとめた書籍『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』(菅付雅信著)が刊行されました。

アウトプットの質と量は、インプットの質と量が決める。もしあなたが「独創的な企画」や「人を動かすアイデア」、「クリエイティヴな作品」を生み出し続けたいのであれば、やるべきことはたった1つ。インプットの方法を変えよ!

この連載では同書内容から知的インプットの技法を順次紹介していきます。今回は、ひと目見ても価値がよくわからない「現代アート」のインプット法について。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

現代アートは「理解衝動」を刺激する

私たちは芸術作品を、どうインプットしていけばいいか?

現代のアートはひと目見てもその価値がよくわからないので、苦手意識を持っている人も多いだろう。しかし現代アートが「わからない」のは、現代アートが「ひと目見て判断できること」を否定したところから始まっているからでもある。

現代アートがどこから始まったかは諸説あるが、概ねここが出発点と言われている作品がある。フランスのマルセル・デュシャンによる「泉」(1917年)だ。

デュシャンのこの歴史に残る作品は、男性用小便器にサインをして作品として提出しただけのものだ。デュシャンはこの作品においてサイン以外は何も創作していない。

当然、大変な反発があり、最初は展示を拒否された。しかし、のちに展示されることになり、賛否両論を呼びながらも、ダダイズム~シュールレアリスムのアーティストであり評論家として大きな力を持っていたアンドレ・ブルトンらが積極的に支持し、美術史における革命的な作品とみなされ、現在は現代アートを代表する作品として認識されている。

デュシャンは当時、このような発言をしている。

「絵画はもっぱら視覚的あるいは網膜的であるべきではないのです。絵画は、われわれの理解衝動にかかわるべきなのです」と。

彼が言わんとすることを意訳すると、「これからの新しい芸術は、見てすぐわかるようなものではなく、見たあとにアタマで考えるようなものでなければならない」と言い換えられるだろう。

なにしろ、デュシャンは当時、写真や映画の登場によって、写実的な絵画や彫刻というのは時代遅れになったという認識を持っていた。よって写実的なリアリズムの追求ではなく「理解衝動にかかわること」、つまり新しい概念の提示こそが、これからの芸術家がやるべきことであると。

現代アートの正しい鑑賞方法

デュシャンが網膜的な芸術を否定して以降、アートはその道を突き進むことになる。

デュシャンが「泉」を発表した当時のダダイズム、シュールレアリズムもそうだし、その後の抽象表現主義、コンセプチュアル・アート、ミニマリズム、パフォーマンス・アートなどの多くの現代アートの潮流は、網膜的なひと目で判断できるアートの否定を源流にしている。

よって、「現代アートがわからない」とか「一度見ただけでは理解できない」というのはきわめて真っ当な反応なのだ。それはアーティストが望んでいることなのだから。

現代アートは写実的リアリズムから離れて、「これはいったい何?」というプレゼンテーションをくり広げている。よって、観客もその問いを自分の中で受け止めて、自分なりの回答を出すことが求められる。

それが、現代アートの双方向的な鑑賞方法だろう。

「芸術史」を知らないと始まらない

さらに20世紀の美術評論において大きな影響力を誇ったアメリカの美術評論家アーサー・C・ダントーは、彼の代表的な美術評論集『ありふれたものの変容』において、現代アートの解釈についてこう断言している。

「何かを芸術として見ることは、(中略)芸術史についての知識を要求する。芸術は、その存在が理論に依存する種類のものである。芸術理論なしでは、黒の絵の具は単に黒の絵の具であり、それ以上ではない」と。

さらにこう畳み掛けるように断定する。

「それを芸術作品として構成する解釈なしには何ものも芸術作品ではない」

つまりダントーによると、現代アートにおいて重要なのは、見る者の知識と解釈である。そうであれば、デュシャンの便器もウォーホルの洗剤箱も、見る者の解釈次第によってはアートになりえるということに彼はお墨つきを与えたのだ。

アートの価値は文脈で決まる。古典芸術のような工芸性、金銀のようなマテリアルの経済的価値、19世紀までの写実力に裏打ちされた技術的価値はほとんどない。

現代の作品は歴史の文脈のなかで何かを継承し、何かを否定することによってのみ、価値を持つ。

(本原稿は菅付雅信『インプット・ルーティン 天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』から一部を抜粋・編集して掲載しています)

編集者/株式会社グーテンベルクオーケストラ代表取締役

1964年宮崎県生まれ。『コンポジット』『インビテーション』『エココロ』の編集長を務め、現在は編集から内外クライアントのコンサルティングを手がける。写真集では篠山紀信、森山大道、上田義彦、マーク・ボスウィック、エレナ・ヤムチュック等を編集。坂本龍一のレーベル「コモンズ」のウェブや彼のコンサート・パンフの編集も。アートブック出版社ユナイテッドヴァガボンズの代表も務め、編集・出版した片山真理写真集『GIFT』は木村伊兵衛写真賞を受賞。著書に『はじめての編集』『物欲なき世界』等。教育関連では多摩美術大学の非常勤講師を4年務め、2022年より東北芸術工科大学教授。1年生600人の必修「総合芸術概論」等の講義を持つ。下北沢B&Bにてプロ向けゼミ<編集スパルタ塾>、渋谷パルコにて中学生向けのアートスクール<東京芸術中学>を主宰。2024年4月から博報堂の教育機関「UNIVERSITY of CREATIVITY」と<スパルタ塾・オブ・クリエイティビティ>を共同主宰。NYADC賞銀賞、D&AD賞受賞。