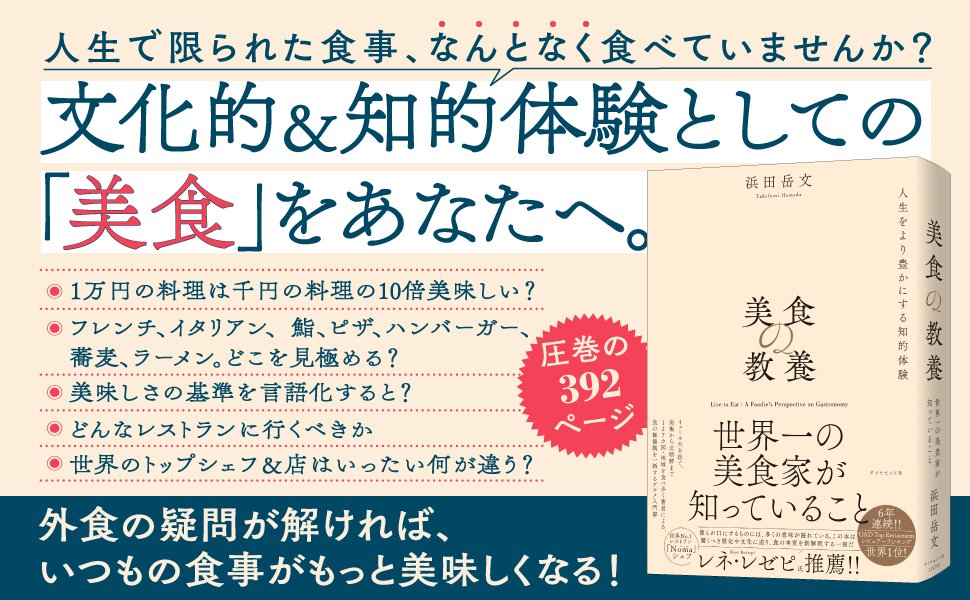

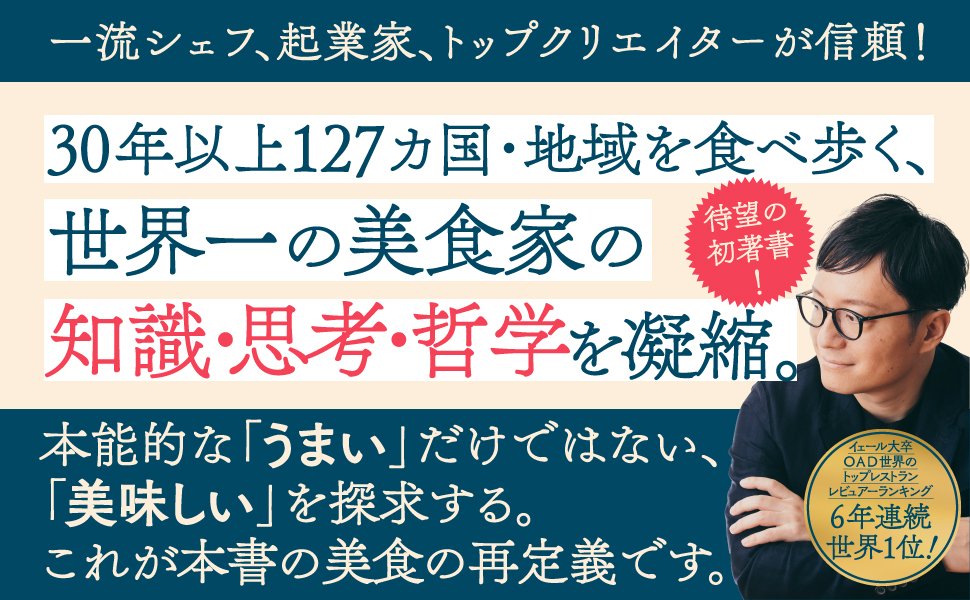

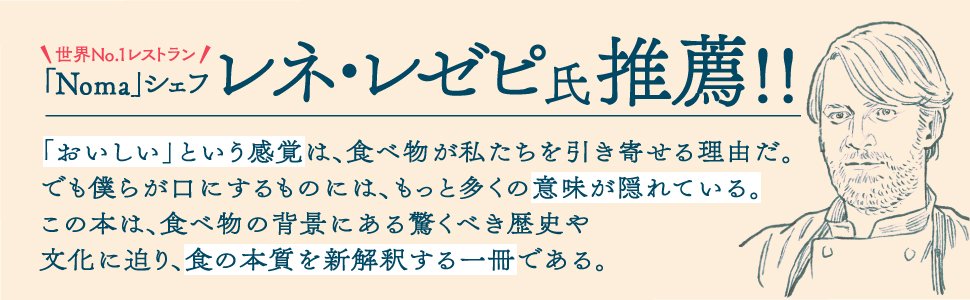

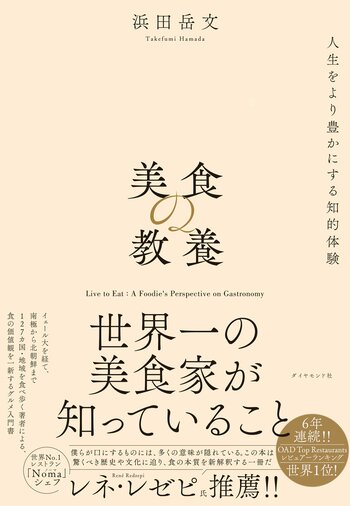

美食=高級とは限らない。料理の背後にある歴史や文化、シェフのクリエイティビティを理解することで、食事はより美味しくなる! コスパや評判にとらわれることなく、料理といかに向き合うべきか? 本能的な「うまい」だけでいいのか? 人生をより豊かにする知的体験=美食と再定義する前代未聞の書籍『美食の教養』が刊行される。イェール大を経て、世界127カ国・地域を食べ歩く美食家の著者の思考と哲学が、食べ手、作り手の価値観を一新させる1冊だ。本稿では、同書の一部を特別に掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

無理してフレンチに行かなくていい

一回の食事に数万円もお金を出すのはちょっと難しい、という人もいるかもしれません。しかし、高価なものでなければ、美味しくないのかといえば、全くそんなことはありません。ジャンルによっては、最高峰のものでも、そんなに高くないというジャンルがいくつもあるのです。

たとえば、カレー、ハンバーガー、あとはラーメン、うどん、蕎麦などの麺類。どれも、高級食材を使った特殊なものでなければ、高くても5千円を超えることはありません。近年のインフレもあって価格が上昇傾向にあるとはいえ、それらのジャンルで日本最高峰のものが5千円以内で食べられるのです。

高級ジャンルの中で安い店に行くくらいなら、安いジャンルで高級な店に行ったほうがいいと僕は思っています。なぜなら、そのジャンルにおける最高峰を知らないと、そのジャンルを知ったとはいえないからです。そのジャンルで、まあまあなところに行っているだけでは、たいした経験にはなりません。

誤解を避けるために強調すると、高級ジャンルで安い店の中にも、素晴らしいお店はあります。原価が高い食材を使わず、安い食材を生かして技術で美味しくしている店です。そういうお店は、わざわざ行く価値のある店です。

ただ、高級ジャンルの安い店で多いのが、名ばかりの高級食材を使っているパターンです。どういうことかというと、質の悪いキャビア、フォアグラ、トリュフ、ウニ、鮑、和牛などで見た目だけ豪華にしているのです。これでは、高級店の劣化版、疑似体験でしかありません。行っても経験にならない安い店というのは、こういう店を指しています。

安いジャンルのトップへ行く意義

まずは安いジャンルから始める。そして経済的に余裕が出てきたら、少しずつ高級なジャンルにシフトしていく。安いジャンルを極めることは、将来に向けてのトレーニングになります。

高いものであれ安いものであれ、せっかくお金を払って食べるわけですから、料理と向き合って、考えて食べる。ラーメン1杯に、どういう作り手の思いや考えが込められているか。どういう食材が使われているか。香りや口に入れたときの食感はどうか。温度感はどうか。それは意図されたものなのかどうか。

食材でわからないものがあれば、自分なりに調べてみる。突き詰めていくことで、理解は深まり、世界への興味のもとにもなります。ラーメン1杯にも、世界情勢は影響を及ぼしています。ウクライナで戦争が起きて、小麦の値段は上がりました。スープに使う昆布は、気候変動で採れなくなってきている。すべてはつながっているのです。

(本稿は書籍『美食の教養 世界一の美食家が知っていること』より一部を抜粋・編集したものです)

1974年兵庫県宝塚市生まれ。米国・イェール大学卒業(政治学専攻)。大学在学中、学生寮のまずい食事から逃れるため、ニューヨークを中心に食べ歩きを開始。卒業後、本格的に美食を追求するためフランス・パリに留学。南極から北朝鮮まで、世界約127カ国・地域を踏破。一年の5カ月を海外、3カ月を東京、4カ月を地方で食べ歩く。2017年度「世界のベストレストラン50」全50軒を踏破。「OAD世界のトップレストラン(OAD Top Restaurants)」のレビュアーランキングでは2018年度から6年連続第1位にランクイン。国内のみならず、世界のさまざまなジャンルのトップシェフと交流を持ち、インターネットや雑誌など国内外のメディアで食や旅に関する情報を発信中。株式会社アクセス・オール・エリアの代表としては、エンターテインメントや食の領域で数社のアドバイザーを務めつつ、食関連スタートアップへの出資も行っている。