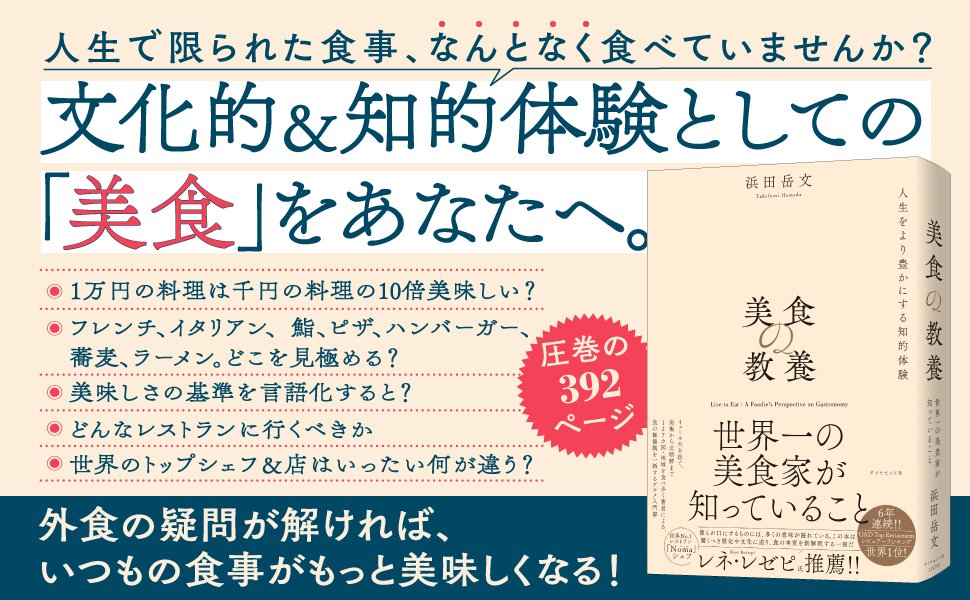

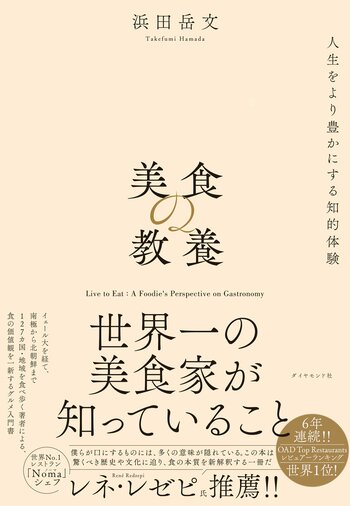

美食=高級とは限らない。料理の背後にある歴史や文化、シェフのクリエイティビティを理解することで、食事はより美味しくなる! コスパや評判にとらわれることなく、料理といかに向き合うべきか? 本能的な「うまい」だけでいいのか? 人生をより豊かにする知的体験=美食と再定義する前代未聞の書籍『美食の教養』が刊行される。イェール大を経て、世界127カ国・地域を食べ歩く美食家の著者の思考と哲学が、食べ手、作り手の価値観を一新させる1冊だ。本稿では、同書の一部を特別に掲載する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「行く価値ある店」の定義とは?

僕は昼も夜も「ここで食べたい」と思った店に行きますが、数万円の店にしか行かないわけではありません。ハンバーガーやラーメン、蕎麦なども好んで食べに行きます。ただ、どのお店でもいいわけではない。それぞれのジャンルの中で、「行く価値があるお店」に行きます。

僕が思う、行く価値があるお店の定義は、シンプルにいえば、料理人が料理を突き詰めて考えている店です。

東京で味わえる至高の3軒

たとえば、ハンバーガーなら、東京・麻布十番「アルデバラン」。ハンバーガーショップの多くは、トレーニングを積んだ人であれば誰でもある程度作れるようにレシピ化しています。シフトを組んだり多店舗展開したりできるようになるからです。

一方「アルデバラン」のハンバーガーは、店主の嘉屋(かや)実さんしか作ることができない、属人的な職人技の賜物です。これは、優劣というよりも、同じハンバーガーとはいえジャンルが違う、というべきかと思います。

嘉屋さんは、パティを丁寧に焼き上げるので、一度に2つもしくは3つしか作ることができません。ビルド(ハンバーガーの構成)が緻密に計算されていて、食べるとそのバランスの良さと一体感に驚きます。これほど細部まで考え抜かれたハンバーガーは、世界でも稀です。

そして、ラーメンなら、「銀座 八五」。ほとんどのラーメンが一口目のインパクトを大事にしているのに対して、当店は食べ進めるごとに美味しくなるよう設計されています。1皿でコースを食べているかのような満足感もあります。

蕎麦なら、目白「蕎麦おさめ」。蕎麦粉の香りがしない看板倒れの蕎麦が当たり前の中、ちゃんと蕎麦粉の風味を楽しめる蕎麦を提供していて、初めて伺ったときは目から鱗が落ちる思いでした。また、十割蕎麦とは思えないコシは、ご主人の研究の賜物だと思います。

この3軒は、単に「行く価値があるお店」というだけでなく、そのジャンルの既存の常識を根底から覆し、新たな地平を切り拓いているパイオニアです。低価格を売りにしているお店よりは高額ですが、数万円する素晴らしいフレンチやイタリアンレストランに匹敵する美食を、数千円の前半で楽しむことができます。

(本稿は書籍『美食の教養 世界一の美食家が知っていること』より一部を抜粋・編集したものです)

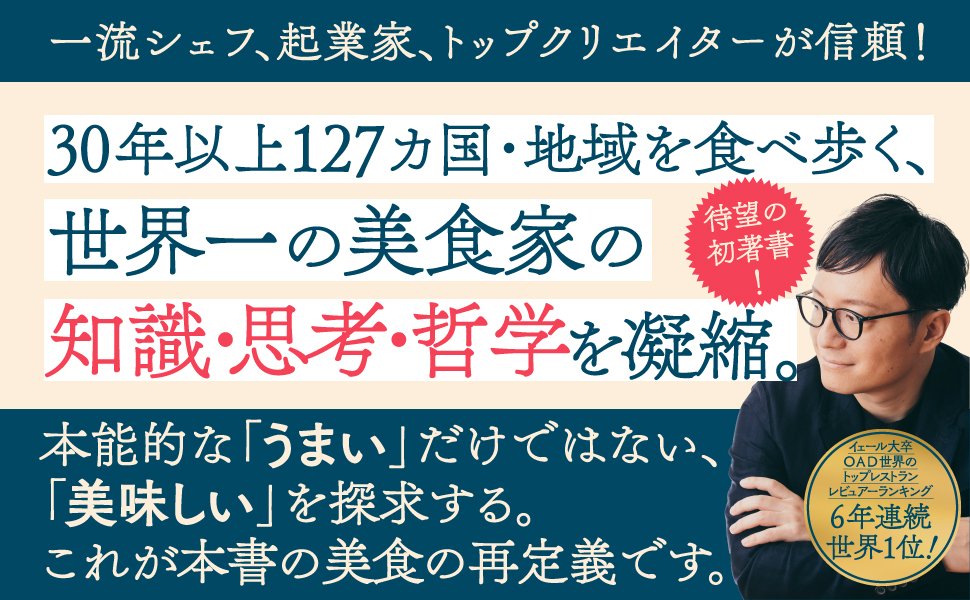

1974年兵庫県宝塚市生まれ。米国・イェール大学卒業(政治学専攻)。大学在学中、学生寮のまずい食事から逃れるため、ニューヨークを中心に食べ歩きを開始。卒業後、本格的に美食を追求するためフランス・パリに留学。南極から北朝鮮まで、世界約127カ国・地域を踏破。一年の5ヵ月を海外、3ヵ月を東京、4ヵ月を地方で食べ歩く。2017年度「世界のベストレストラン50」全50軒を踏破。「OAD世界のトップレストラン(OAD Top Restaurants)」のレビュアーランキングでは2018年度から6年連続第1位にランクイン。国内のみならず、世界のさまざまなジャンルのトップシェフと交流を持ち、インターネットや雑誌など国内外のメディアで食や旅に関する情報を発信中。株式会社アクセス・オール・エリアの代表としては、エンターテインメントや食の領域で数社のアドバイザーを務めつつ、食関連スタートアップへの出資も行っている。