初めは、歩き出したり立ち上がるときなどに違和感を覚えたり、長時間歩いたときにだるさを感じたりするようになります。長く歩くと少し痛みが出てくるものの、休憩すれば気にならなくなる、という感じです。

しかし、変形性股関節症が進行すると、違和感がだんだんと痛みに変わり、股関節の可動域が狭くなったり、歩きづらくなったり、階段の上り下りや靴下を履く、足の爪を切るといった行為も困難になっていきます。

最終的には、安静時や就寝時にも痛みに悩まされるほど悪化するのです。進行して軟骨がすり減ってくると、関節のすき間が狭くなってきて、骨が次第に変形していきます。「骨嚢胞」という空洞ができたり、「骨棘」というトゲができたりして、痛みはどんどん強くなっていきます。

変形性股関節症は、原因が明らかでないものを「1次性」、原因が明らかなものを「2次性」と呼びます。

1次性は、原因が明らかではないといいつつも、加齢や肥満、運動時の負荷のかけすぎ、そして日々繰り返される生活での動作などによって発症すると考えられています。

日本人に多い股関節形成不全

特に女性に多い原因とは

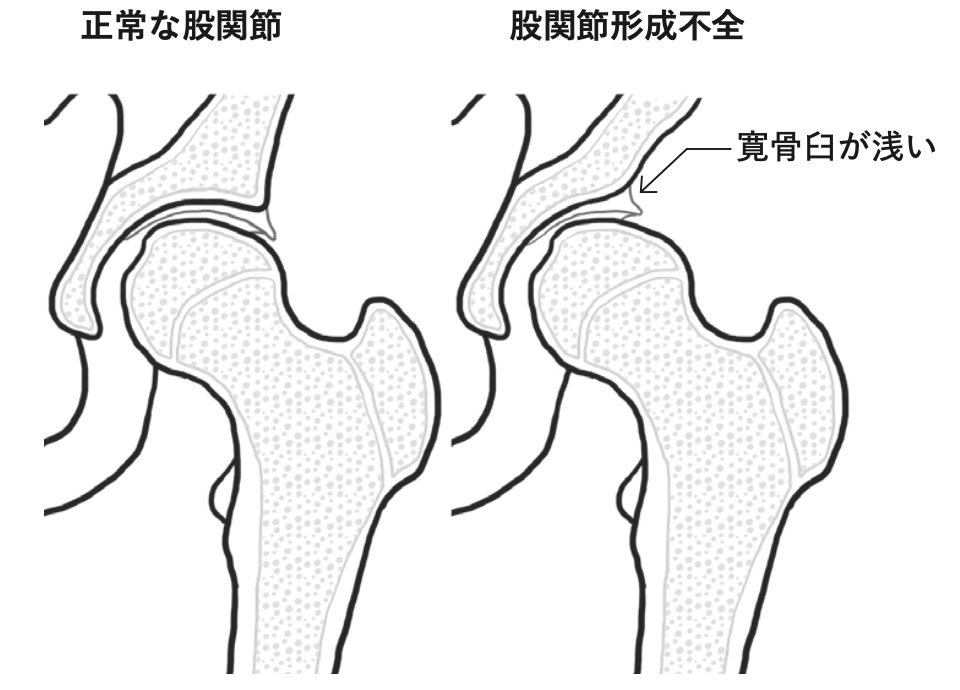

2次性は、関節リウマチが股関節で起きる「リウマチ性股関節症」や、大腿骨頭の血流が悪くなって骨頭が壊死する「骨頭壊死」、大腿骨頭と寛骨臼のいずれかまたは両方に骨のでっぱりがあり、骨同士が衝突(インピンジメント)を起こす「大腿骨寛骨臼インピンジメント(FAI)」、寛骨臼が先天的に浅く、大腿骨頭が十分に収まらない「股関節形成不全」などの病気のほか、骨密度が下がった高齢の方に多い「大腿骨頸部骨折」などのケガが原因になります。

先ほど挙げた2次性の変形性股関節症の原因のうち、日本人では特に股関節形成不全が多く見られます(図2)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

股関節形成不全では、股関節の「ハマり具合」が浅いため、体の重さやさまざまな動作によってかかる負担が大きくなり、軟骨が摩耗しやすいのです。