「社長の急な方針転換に腹を立ててはいけません」

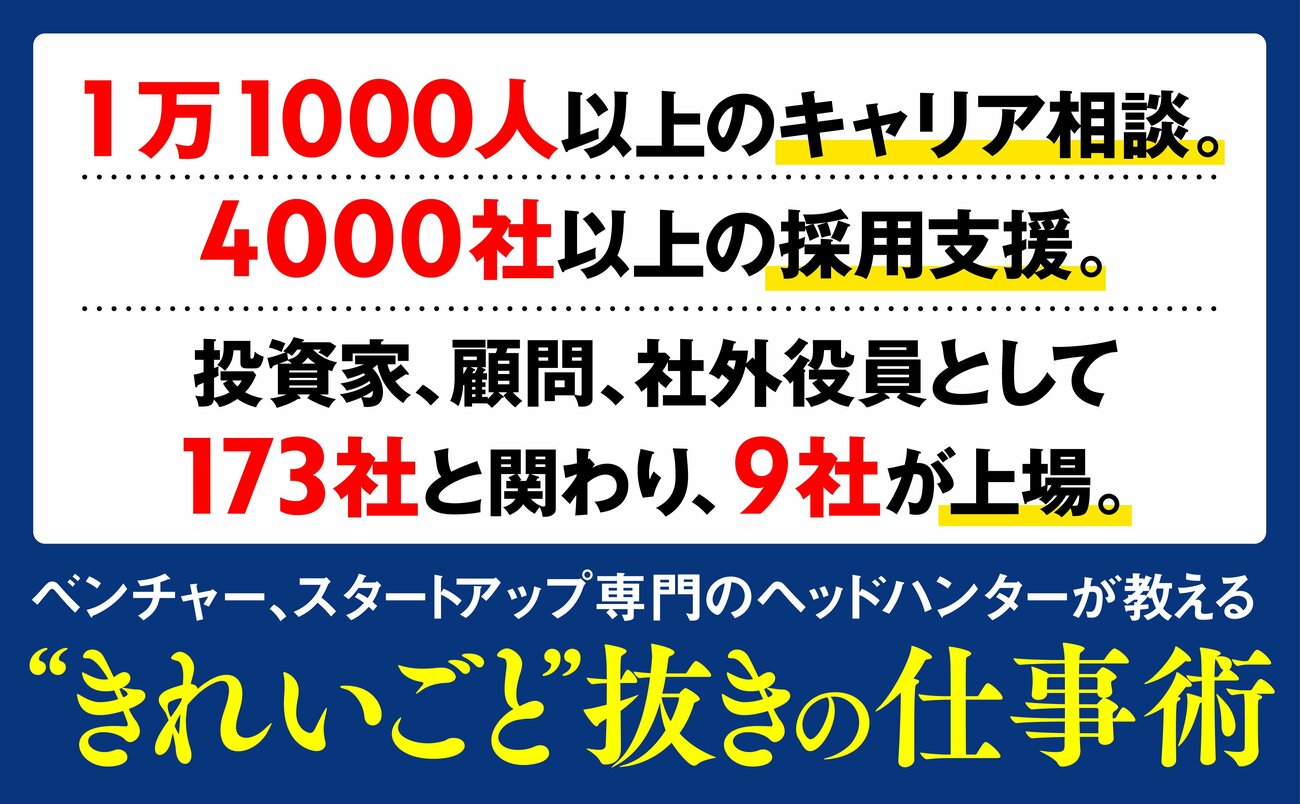

そう語るのは、転職エージェント「キープレイヤーズ」代表の高野秀敏さん。1.1万人以上のキャリア相談、4000社以上の採用支援の経験を持つヘッドハンターであり、「現場」と「経営者」の両方の視点で、「圧倒的に活躍する人たち」と関わってきました。

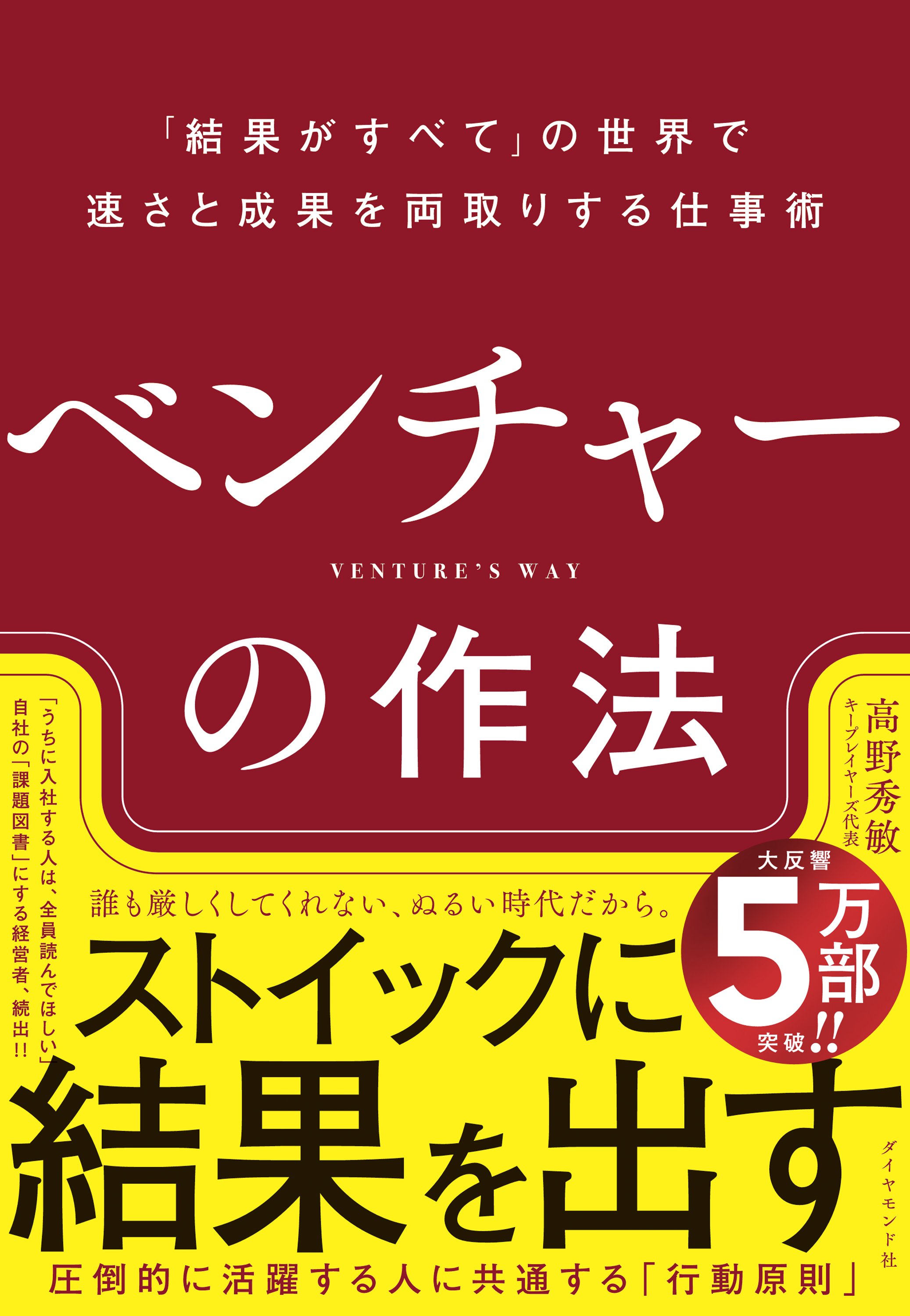

その高野さんがベンチャー流の「結果を出す働き方」をまとめた書籍『ベンチャーの作法』が刊行。発売たちまち重版し、“きれいごと”抜きの仕事論に、社員からは「ベンチャーにかぎらず全ての組織で役立つ!」、経営者からは「よくぞここまで書いてくれた!」と、SNSでも多数の感想が投稿されるなど異例の反響となっています。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「急な方針転換との向き合い方」についてお伝えします。

経営者の指示は「急に変わる」

「先月始めた例のサービス、もうやめるんだってよ」

「この前はこっちのデザインでいいって言ったのに、今朝聞いたら変わった」

「うちの社長は、言うことがころころ変わるよね」

困ったもので、ベンチャーでは「経営者の指示」が突然変わったりします。

二転三転するのは当たり前、朝令暮改どころか朝令朝改さえあります。

大企業は「方針転換」ができない

ですが、急な路線変更ができることはベンチャーの強みとも言えます。

大企業が新規事業を始める際、そこには多大な時間、労力、資金をかけます。

そのため一度始めるとなかなかやめることができません。

たとえうまくいっていないとしても、「あれだけ準備に時間と金をかけたのだから、なんとしても成功させろ」と、上からお達しが出ます。

心理学ではコンコルド効果とかサンクコスト効果とか言われる現象ですね。超音速ジェット機「コンコルド」の開発に予定を大きく上回る費用がかかり、途中で「このままでは採算がとれない」と判明するも、すでに投資した費用(サンクコスト)がもったいないからと、開発を中止できなかった例がもとになっています。

実際、大手企業では赤字のまま何年も続けている事業などはざらにあります。

「途中でやめられる」ことを誇りに思うべきだ

一方でベンチャーは、赤字事業を何年も続けていく体力がありません。

少しでもうまくいかないと思ったら、すぐに撤退、路線変更します。

経営者の一声ですぐに方針が変わります。

一度始めてしまったことは容易に変えられない大企業からすると、ベンチャーのフットワークの軽さはとても羨ましいのです。

これがベンチャーの強みであり、臨機応変に対応できる人だけが評価されます。

水脈のない場所で井戸を掘り続けても、水は出てきません。

潔く諦めて別の場所を探したほうが賢明です。

ビジネスは想いが大事と言われますが、捨てることも大事なわけです。

ですから社員も、経営者の二転三転する指示に食らいついていく必要があります。

(本稿は、書籍『ベンチャーの作法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)

■書籍のご紹介

誰も厳しくしてくれない“ぬるい時代”だから…

大反響!!5万部突破!!

「本質的すぎてブッ刺さった!」

「全社会人に読んでほしい!」

……と、絶賛の声、続々!!

「ぬるい時代」だからこそ読みたい!!

“きれいごと”抜きの仕事論

★1万1000人のキャリア相談。4000社の採用支援実績

★ベンチャー、スタートアップを知り尽くしたヘッドハンターが明かす!!

★圧倒的に活躍する人に共通する「行動原則」の正体!!

ベンチャーも大手社員も経営者も。

「心を打ち抜かれた読者」が続出!!

最初の5ページでのめり込み、一気に読み切りました。

自分の心の火を、何度でも灯してくれるそんな本です。

「人生を何倍も濃く生きていきたい!」そんな方に心からおすすめしたい一冊です!!

最近の日本の労働環境の中で、本来あるべき姿勢を言語化した良書

今の停滞した日本には、全ての会社にこの本に書かれている「ベンチャースピリット」が必要だと強く感じました。

余りにも内容がズバリ過ぎて、社員役員24名全員の課題図書にしてレポートまでもらいました。

みんなが本当は思っていたり感じている、真実というか真理をストレートに分かりやすく伝えている書籍で、めちゃくちゃ刺さりましたし、勉強になりました。

「結果を出せる人」だけが生き残る時代の必読書!!

上司や先輩に「指示」を仰ぎながら仕事を進める。

会社の戦略や戦術に「疑問」を提示して主張する。

組織や仕組みの「課題」を指摘して改善を提案する。

どれも社会人として模範的な考え方と行動です。

しかし、あなたが仕事で結果を出したいと思っているのなら、これでは活躍できません。

従順で聞き分けのいい「指示待ち人間」

理想論を語るだけの「評論家」

他人の変化や努力に期待する「他責思考」

そんな人は、必要ないからです。

AIの登場によって、「頭のよさ」に意味はなくなりました。

もはや「口だけの人」に価値はありません。

そんな時代に生き残れる人、それは……

自ら動いて、結果を出せる人です。

そのための作法を、本書でお伝えします。

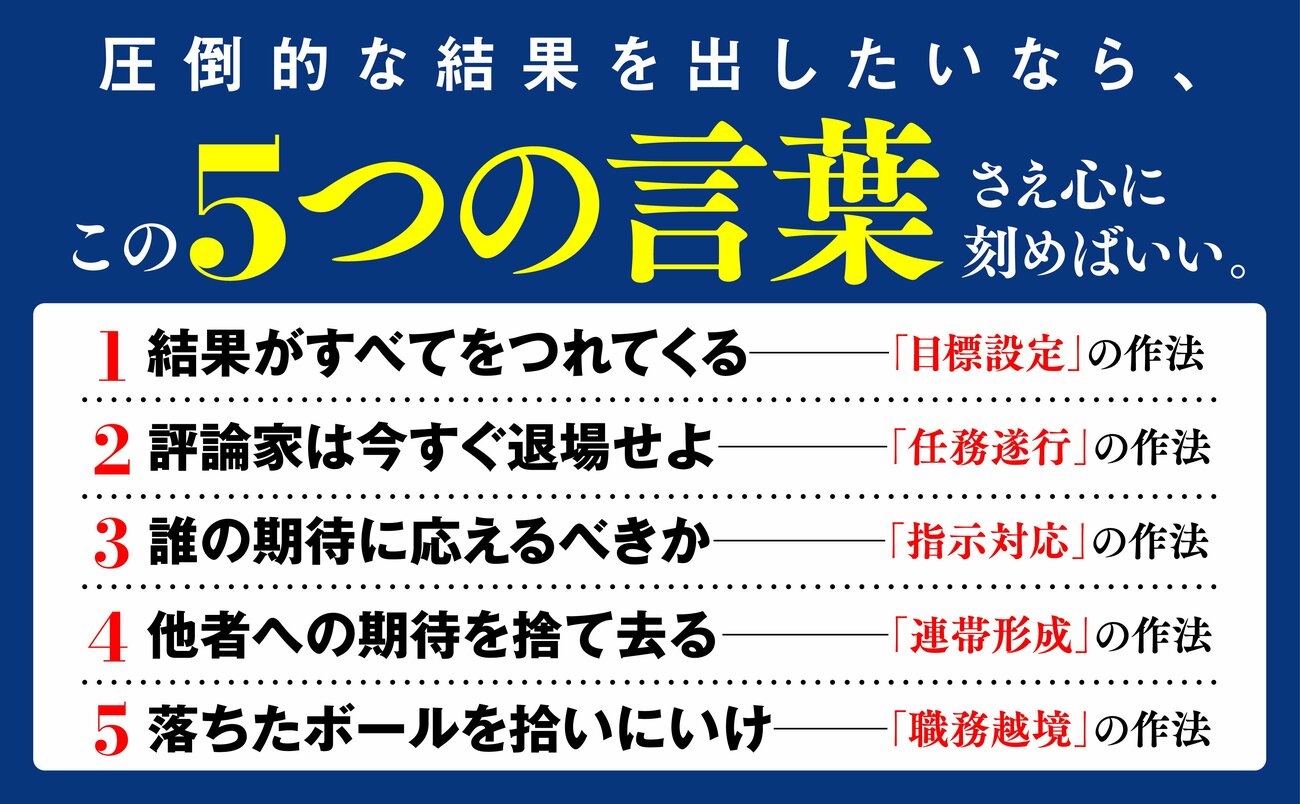

第1章 結果がすべてをつれてくる――「目標設定」の作法

「結果」より先に「裁量」を求めるな/「良い人間関係」に甘えてはいけない/「輝かしい過去」を過信してはいけない/「頭脳」になるな 「手足」となれ……など

第2章 評論家は今すぐ退場せよ――「任務遂行」の作法

「セカンドペンギン」が群れを導く/組織に「評論家」は必要ない/「スピード感」のないベンチャーは死ぬ/「納得感」なんて、求めてはいけない/「やる」だけでなく「やりきる」ことが大事……など

第3章 誰の期待に応えるべきか――「指示対応」の作法

「顧客」より「経営者」を見ろ/経営者に「説明」を求めてはいけない/「無茶」に応えるのも立派なスキル/期待に「応える」と「超える」の違い……など

第4章 他者への期待を捨て去る――「連帯形成」の作法

「人を動かせる人」が本当に優秀な人/仕事を「任せる」ときにやってはいけないこと/部下から「知りたい」と思われる人になれ/「上を動かす」という最強のマネジメント……など

第5章 落ちたボールを拾いにいけ――「職務越境」の作法

「関係のない仕事」は組織に存在しない/「採用」するのもあなたの仕事である/「社長のボール」も奪いにいけ/手を動かせない人がたどる末路……など

終章 あなたが群れを抜けるとき

「何人辞めた」ではなく「誰が辞めた」が重要/「120%成長」を喜んではいけない/中途半端な「黒字」にすがるな/自分の「市場価値」がわかる瞬間……など

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock