【大人の教養】古代都市バビロンとバグダードの驚くべき共通点

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史に学ぶ! 都市はどう発展するのか?

メソポタミアでは、南部に都市国家が形成され、建設したのはシュメール人という、系統不明の民族でした(前2700年頃)。シュメール人の都市国家群は前24世紀頃に北方からやって来たアッカド人により征服され、アッカド王国は史上最初にメソポタミアを統一します。

しかし、その統一は200年ほどであり、分断の時代を経て前18世紀にメソポタミアを再統一したのがバビロン第1王朝(古バビロニア王国)です。バビロン第1王朝は、その名の通りバビロンを首都とした王朝ないし国家ですが、ではここで問題です。

バビロンが首都となった要因は何か?

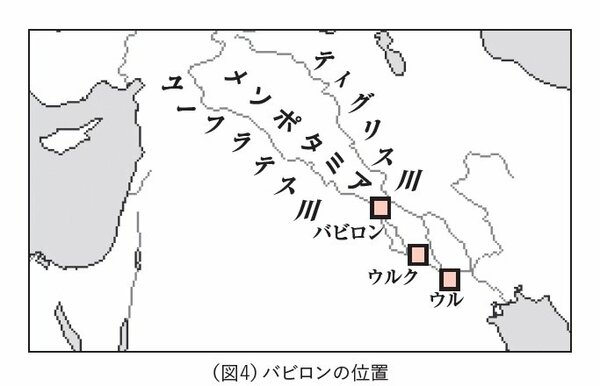

いかがでしょうか。まずは、バビロンの位置を地図で確認しましょう。下図を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

バビロンはユーフラテス川左岸に位置する都市ですが、よく見るとティグリス川にも近いことがわかります。

ティグリス川やユーフラテス川のような大河は、船を利用した水上交通の主要ルートでもあります。したがって、バビロンは交通の利便性が高いため、商取引に適した地であったことがうかがえます。というわけで、正解は「交通の利便性が高い経済都市だったから」でした。

バビロンとバグダードの共通点とは?

経済都市の典型であったバビロンですが、古代で交通の利便性が高いということは、後世でも同じ傾向、すなわち大都市のポテンシャルを持つと言えます。

バビロンは廃墟になりますが、8世紀頃にこの近郊のティグリス川右岸にある都市が建設されます。イスラーム勢力のアッバース朝(750~1258)、2代カリフ(君主)のマンスール(在位754~775)が建設した新都「マディーナ・アッサラーム(平安の都)」がそれで、現在は「バグダード」と呼ばれています。バグダードは長らくイスラーム世界の政治・文化の中心であり続け、完成すると人口100万を数える世界最大の都市に発展し、現在のイラク共和国でも首都に定められています。

都市の形成は国家の始まりであるとともに、「貿易」の始まりでもあったのです。人類は文明を築いたことで、今日に連なる様々な要素を確立します。

その背景は、地理的な要因に端を発するものが少なくありません。以降も人類は地理を利用あるいは克服しながら、世界を一体化させようとするのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)