デジタル技術の活用で

欧米に差を付けられた日本

ここまでは図表2の黒い囲みの部分の物的労働生産性と、価格や付加価値率とに分けて説明してきましたが、これらは実際の企業活動では連動しています。

商品の企画・生産・販売といったサプライチェーンの中で、いかに生産性を高めていくか。消費者が欲しいものの情報をいち早く市場から吸い上げ、生産や企画部門にその情報を伝え、他社よりも早く商品を市場に供給できれば、より高い値付けが可能になります。

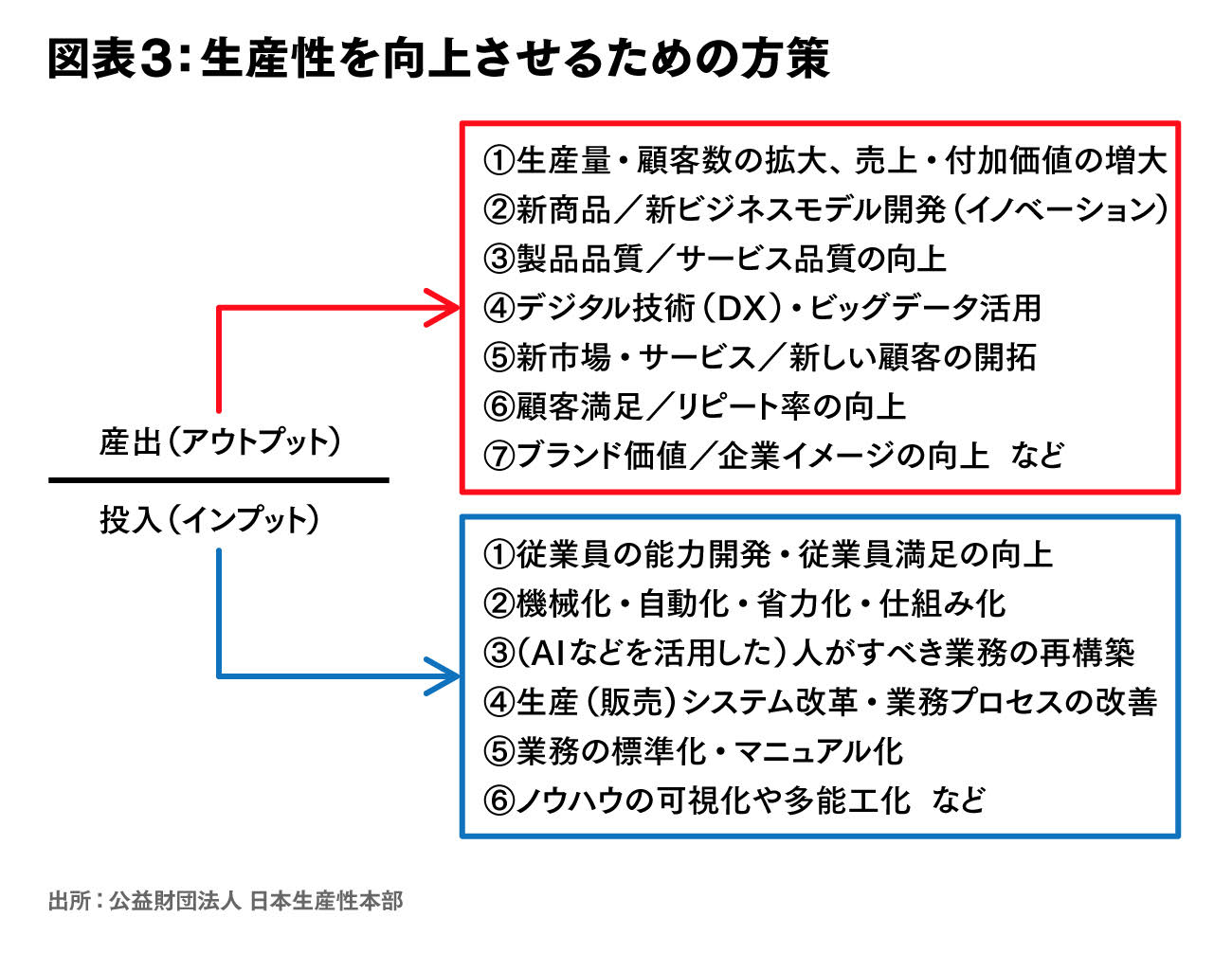

総合的に生産性の向上を高める方策を1つの式で示したのが図表3です。「より少ない経営資源の投入で、より多くの価値を産出する」というものです。代表的な方策を箇条書きにしています。分母の投入(インプット)と分子の産出(アウトプット)に分けて書いた個々の方策は経営そのもので、経営学などで論じられていますので、ここでは立ち入りません。

近年これらの方策の効果を一気に高めているのがデジタル技術です。これをいかに活用するのか、さらにはデジタル技術を前提とした組織変革すなわちDX(デジタル・トランスフォーメーション)において、日本企業は欧米企業に差を付けられています。これが、相対的に生産性が劣位になっている原因にもなっています。

木内康裕

木内康裕きうち・やすひろ。日本生産性本部 生産性総合研究センター 上席研究員。2001年に立教大学大学院経済学研究科修了し、公益財団法人日本生産性本部入職。16年から現職。24年から学習院大学経済学部特別客員教授を兼務。主な著書に『人材投資のジレンマ』(共著、日経BP)、『新時代の高生産性経営』(共著、清文社)、『PX:Productivity Transformation[生産性トランスフォーメーション]』(共著、生産性出版)。

Photo by Aiko Suzuki