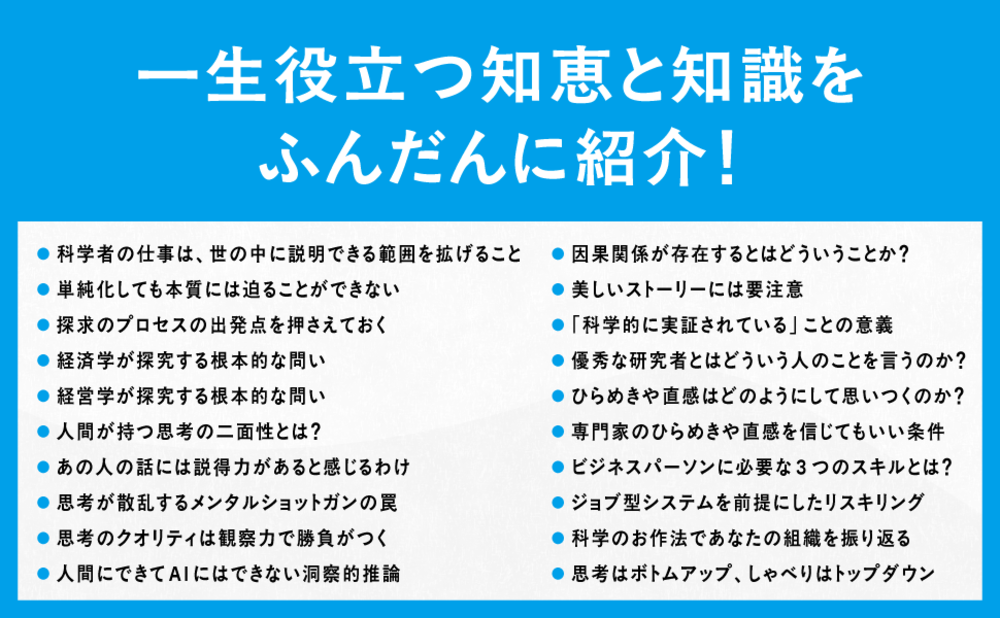

新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。

ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。風を読みながら適応する「セール(帆)の理論」と、風の方向にかかわらず根本的に考えて進む「オール(櫂)の理論」、本書で展開されるこの新たなメタファーを通じて科学の思考を学べば、明日からきっと仕事へのアプローチが変わります。前回の記事では昨今話題のリスキリング制度が欧米のジョブ型システムを前提にしていることをご紹介しました。今回は、リスキリングが欧米と日系企業でどのように受け入れられているのかをご紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

社内研修という機能を持たない外資系企業

昔よく「組織の歯車にはならないぞ」などという威勢のいいセリフがありましたが(今でもあるかもしれないけど)、もし欧米の典型的な労働システムのことをジョブ型と呼ぶならば、ジョブ型はまさに「歯車」になることを意味します。会社は形に合う歯車を募集し、その形を持った歯車が応募し、実際に形に合う歯車であれば最初に決めておいた条件によって採用するということです。歯車は少なくとも左から右へと動力を確実に伝えられるわけで、組織のなかでは自立した一人前であることの証です。そして、その歯車が不要になったとき(経営がそのジョブを不要と判断したとき)、たとえば企業がそのジョブを必要とする事業から撤退し、社内にジョブがなくなったときに解雇を検討する仕組みになっています(実際には会社が従業員になんらかの他の選択肢を提示するのが普通です)。

従業員の立場から逆の見方をすれば、これまた私がそうであったように、この企業が自分のスキルを活用しにくい方向へ向かい始めたと気がつけば、そのときは会社を辞めて自分の持つスキルに合う組織を自ら探しに行くということになります。それが転職です。決して「社内の人間関係に悩んで」とか「自分にはもっと他の会社で生かせる能力があるはずだ」などという妄想によって会社を転々とすることではありません。

スキルアップという概念もメンバーシップ型とジョブ型では大きく異なります。日本企業には社内研修制度というものがあります。私がいた野村證券でも新入社員研修に始まり、年次ごとの集合研修、役職がつくにしたがって課長研修や部長研修に加え、証券アナリスト資格の受験講座など希望者向けの資格試験対策研修にいたるまで豪華な社内研修プログラムが準備されており、それらは研修部が企画していました。

しかし、私がその後移籍した米国のトムソンファイナンシャルには研修部はおろか、社内研修という概念そのものがありません。それは当然の話で、もともとジョブにふさわしいスキルを持った人が働いているわけですから、企業がその人たちに研修を行うためのコストを支払う必要がないわけです。これも従業員の立場から逆の見方をすれば、もしも技術革新が起きて自らのジョブを外部環境にキャッチアップさせなければならないことになったり、あるいは自分自身が新たなジョブにふさわしいスキルを身につけようと考えたときは、とても原則的なことをいうと労働者のコストで自らスキルアップするしかありません。

もちろん本書では欧米の労働システムがすぐれているのか、日本特有の労働システムがいいのかを議論するつもりはありませんし、「これからの時代は日本企業もジョブ型だ!」などと言うつもりも毛頭ありません。単に両方を経験した私の視点をご紹介したにすぎない話です。ただ、私が明確に実感した彼我の差は単に会社での働き方の違いではなく、おそらく社会の構造そのものから来る違いです。ですからいきなりリスキリングと言われても企業の現場ではなかなか正確な理解が進まないところがあるとは思います。

(本記事は『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集したものです)