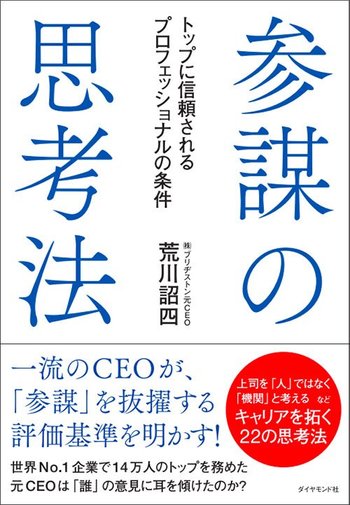

世界三大タイヤメーカーの一角にして、14万人以上の従業員を持つブリヂストン。同社にとって転機となったのが、米国企業ファイアストンの買収。今でこそ、日本企業屈指のM&Aの成功事例と言われているが、買収から数年は苦労の連続だった。そんな当時、秘書課長として社長の「参謀」を務め、のちに自らも社長になった経験をもとに書かれたのが『参謀の思考法』(荒川詔四著)だ。トップに信頼され、自らもリーダーになるための思考法とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

重宝される「参謀」には、共通する思考法があった

企業の参謀というと、戦略参謀というイメージを持つ人も少なくないかもしれない。

しかし、実際の社長の参謀役は、そのイメージとはどうやら大きく異なるようだ。

そのリアルな姿に加え、良き参謀に、また良きリーダーとなるための思考法が紹介されているのが本書だ。

著者の荒川詔四氏は、ブリヂストンで秘書課長として社長の参謀役を務め、のちに自らも社長になった。

「もともと引っ込み思案で、人付き合いも得意ではない性格。大学では美術部に所属して、黙々と油絵を描くのが好きなおとなしい学生」だった荒川氏は、「野武士のような先輩が闊歩する」社内で、いかに抜擢されるに至ったのか。

「社長だって不完全な人間だ」「地位は人を作る、は疑わしい」「能力の低い上司の下につくのはチャンス」「上司に好かれようとするな」「知識を学ぶ最良の教師は、本ではなく人」「制約こそが思考の源」「人間関係は悪いのが普通」「社長になったからって、どうってことない」など、組織人にはまさに金言とも言える言葉も次々に登場する1冊。

まず、著者が問いかけるのは、「優秀な部下」と「参謀」の大きな違いだ。

会社内には「参謀」などという役職はない。上司から「参謀になってくれ」と言われるわけでもない。

しかし、参謀はたしかに存在する。判断に迷ったり、困難に直面したりしたとき、トップや上司が意見を聞きたくなるのが、参謀だ。

では、どうやって参謀は選ばれるのか。見られるのは、その人物の「見識」だ。「モノの考え方」「仕事に向かう姿勢」「人との向き合い方」などに、共通する思考法があったというのだ。

実行なき戦略は、「戦略」と呼ぶに値しない

日本では参謀というと、戦略を思い浮かべる人が多いようである。経営コンサルタントのような「知的な戦略家」がイメージされがちなのだ。

しかし、著者が持っている参謀のイメージはかなり異なる。

むしろ昨今のビジネスの世界において、「参謀」の仕事のイメージが「戦略立案」に偏りすぎているのではないかと懸念していると著者は記す。

本来、参謀には「用兵、作戦などの計画を立てる」すなわち「戦略立案」と、「戦略実行の補佐」という2つの役割があるのだ。

しかも、「実行」は「戦略立案」よりも難しい。戦略を考えることも決して簡単なことではないが、現状分析をし、ロジカルに考え抜けば、それなりの「答え」を導き出すことができる。

「SWOT分析」「コア・コンピタンス分析」など、思考ツールもたくさんある。社外の経営コンサルタントの力を借りることもできる。

これは、組織に属する多くのビジネスパーソンが賛同するところではないか。

「戦略」が意図するところはよくわかる。その効果も想像できる。ただ、その「戦略」が簡単に実行できるのなら話は早いが、そうはいかないのが組織。

経営サイドが強硬に「戦略」を押し付ければ、現場からは反発の声が上がるかもしれない。反発の声が上がらなくても、実は反感を持っていて、サボタージュのようなことが起こるかもしれない。

経営と現場の間で、信頼関係が壊れてしまうことだってあり得るのだ。

「知的な戦略家」では参謀は務まらない

組織の上位層になればなるほど、現場からは遠くなる。だが、「戦略」を決定する意思決定者は、上位層。

だから、上層部が立案する「戦略」は、どうしても現場の実情を踏まえないものになりがちだ。「机上の空論」に陥る可能性が常にある。

とはいえ、現場に配慮してばかりでは、「戦略」にならない。

現場は、現状を少しずつ改善(フォアキャスティング)していくもの。

バックキャスティングで考える「戦略」は、必然的に現場からの抵抗を受けるものになる可能性が高くなる。現場に配慮すれば、逆算(バックキャスティング)ができなくなるのだ。

だからこそ、「参謀」の存在が不可欠になる。

そして実行の段階でも「参謀の補佐」は欠かせないものとなる。「戦略」の実行では、現場の抵抗や反発は必ず起こる。これを権力で抑え込んでは禍根が残ってしまう。

そこで、戦略意図を深く理解し、現場の信頼も得ている参謀が「理」と「情」を尽くして、現場の理解と納得を得ていくという“泥臭い”プロセスが求められてくるのだ。

加えて、こうした参謀の役割を担えるのは、社員だけだと著者は記す。

長年にわたって会社に勤め、さまざまな部門と信頼関係を築いてきた人物でなければならない、と。

それこそ、戦略立案は外部のコンサルタントに頼ることができるかもしれないが、「戦略実行の補佐」は、外部のコンサルタントには委ねられない。外部化ができないのだ。

だからこそ、参謀の役割は重要になる。そして、その役割は、なかなかに難易度が高いことは想像に難くない。しかし、だからこそ選ばれれば、力もつくのだ。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。